La regressione nella terapia analitica è uno degli elementi più potenti e al tempo stesso più delicati del lavoro psicodinamico profondo. Quando affrontata correttamente, può aprire le porte a insight trasformativi; se mal gestita, può far deragliare l’intero processo terapeutico.

In questo articolo

L’interpretazione: cuore pulsante dell’analisi

Secondo la tradizione psicoanalitica, l’interpretazione è lo strumento principe dell’analista. Non è solo un’operazione intellettuale, ma un atto affettivo e relazionale, capace di dare forma al materiale inconscio che emerge durante la seduta.

Come sottolineato da autori come Strachey, le interpretazioni diventano mutative solo se proposte nel momento esatto in cui il paziente sta vivendo un’affettività intensa. Il tempismo non è un accessorio tecnico, ma una dimensione centrale della cura.

Quando l’interpretazione fallisce

Ci sono condizioni in cui la regressione nella terapia analitica rende l’interpretazione inefficace o addirittura dannosa:

- Il linguaggio viene vissuto in modo delirante.

- Il tempo perde coerenza.

- Le difese diventano impermeabili all’insight.

In questi casi, il lavoro interpretativo va messo da parte, a favore di una funzione di contenimento più profonda.

Transfert e controtransfert: danza terapeutica ad alta intensità

Il transfert è sempre presente. Nelle situazioni regressive, però, può assumere caratteristiche psicotiche, con fantasie di fusione o distruzione. In tali stati, l’analista può diventare un genitore persecutorio o idealizzato, e il controtransfert rischia di diventare collusivo.

L’analista può sentirsi:

- Frustrato, impotente, invaso.

- Sedotto, fino al punto di abbandonare il setting analitico.

- Spinto a interrompere la cura, credendo di essere il vero problema.

Per questo è fondamentale che l’analista mantenga una posizione riflessiva, consapevole di essere dentro un campo condiviso, non solo osservatore neutrale.

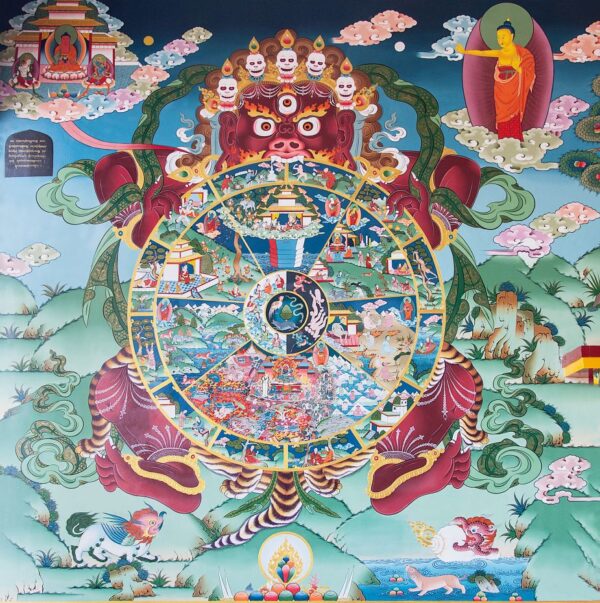

Regressione e Sé: quando il paziente “non c’è”

Nel secondo documento si esplora un tema cruciale: cosa succede quando il senso di Sé non è mai emerso o è stato seriamente danneggiato?

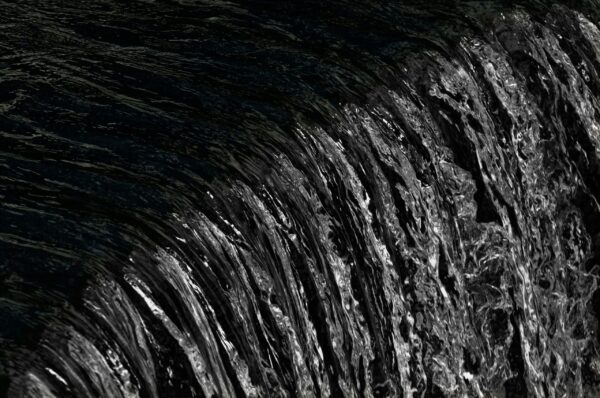

In questi casi, la regressione nella terapia analitica non è una semplice riattivazione di vissuti infantili, ma un ritorno a stati pre-verbali, dominati da confusione, impulsi orali o sessuali non mentalizzati, e angosce primitive.

Simboli concreti e attenzione reale: oltre la parola

Quando le parole falliscono, il terapeuta può ricorrere a simboli concreti di attenzione. Questi possono includere:

- Oggetti fisici: cuscini, carta, materiali da disegno.

- Gestualità empatiche: tono di voce, presenza affettiva.

- Contatto corporeo controllato, solo se altamente contestualizzato e consapevole.

Come ricorda Margaret Little, ciò che cura non è l’interpretazione in sé, ma la qualità della risposta totale dell’analista. Questa funzione materna rappresenta per il paziente un contenitore per il proprio Sé ancora in formazione.

Dall’abisso alla trasformazione: verso l’integrazione

Non tutto ciò che è regressivo è distruttivo. Anzi, la regressione nella terapia analitica può diventare una straordinaria occasione evolutiva, se il paziente ha un Sé sufficientemente coeso da poter elaborare ciò che riemerge.

In questo senso, la regressione non è una caduta ma un ritorno alle origini per rinascere. Il lavoro dell’analista è quello di:

- Contenere senza invadere.

- Ascoltare senza interpretare prematuramente.

- Riconoscere l’altro, anche quando l’altro non sa ancora di esistere.

La regressione nella terapia analitica è un terreno instabile, fertile ma insidioso. Richiede all’analista uno sforzo continuo di presenza, umiltà e capacità di tollerare l’ignoto. Non è l’interpretazione brillante a guarire, ma la capacità di restare in una relazione viva, trasformativa, profonda.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica