In questo articolo

Introduzione

La coscienza è uno dei misteri più affascinanti e complessi della nostra esistenza.

È ciò che ci permette di dire “io ci sono”, di vivere il mondo non solo come una sequenza di eventi fisici, ma come un’esperienza piena di colori, suoni, emozioni e significati.

Alla Festa di Scienza e Filosofia di Foligno, il professor Riccardo Manzotti, ordinario di Filosofia Teoretica all’Università IULM di Milano, ha offerto una lettura radicale del problema della coscienza tra filosofia e neuroscienze, integrando riferimenti alla storia del pensiero, alla scienza contemporanea e persino all’intelligenza artificiale.

Il suo intervento ha guidato il pubblico in un viaggio che parte dal mito della caverna di Platone, passa per Cartesio, Galileo e le neuroscienze moderne, e arriva a una proposta concettuale in grado di ribaltare il paradigma dominante: la coscienza non sarebbe “dentro” di noi, ma nel mondo stesso.

La Dialettica tra Inconscio e Coscienza: Riflessioni Filosofiche

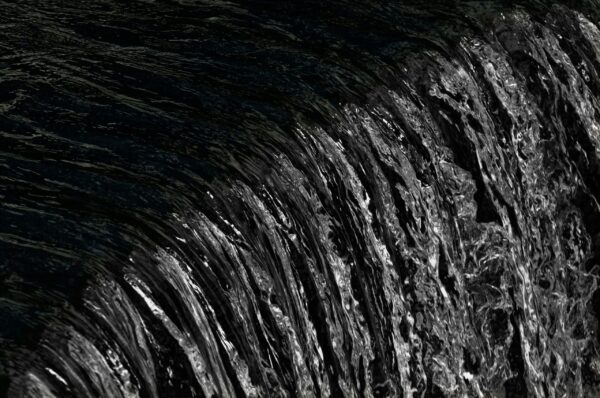

La Differenza tra inconscio e coscienza L’unità è definita come una differenza che emerge nel processo di realizzazione. In questo contesto, l’inconscio rappresenta il flusso continuo del procedere, mentre la

Che cosa intendiamo per coscienza

Il termine coscienza in italiano è ricco di sfumature:

- Coscienza morale: legata al discernimento etico

- Coscienza fenomenica: l’esperienza soggettiva dell’esistere, il “sentire” di essere presenti

In inglese, la distinzione è più netta: conscience (morale) e consciousness (fenomenica).

È quest’ultima, la coscienza fenomenica, che rappresenta il cuore del dibattito filosofico e scientifico contemporaneo.

Come sottolinea Manzotti:

Noi non siamo come un sasso che esiste e basta: noi sappiamo di essere qui

Questo sapere immediato, vissuto, non è contemplato dalla fisica classica, che descrive il mondo come un insieme di eventi e proprietà misurabili, senza bisogno di un soggetto a cui “appaiano”.

Il paradosso per la scienza

Dal punto di vista della scienza galileiana e newtoniana, il fatto che il mondo appaia è quasi uno scandalo.

Se prendiamo un manuale di fisica, vi troveremo formule e leggi che descrivono movimenti, forze, campi e particelle, ma non la necessità che qualcuno veda o senta questi fenomeni.

Eppure, nella nostra esperienza quotidiana, la realtà è inseparabile dalla sua apparenza: non diciamo solo che il tramonto accade, ma che vediamo il tramonto.

Questo ci riporta a una delle domande più antiche del pensiero: il mondo è davvero come lo percepiamo o c’è una distanza tra realtà e apparenza?

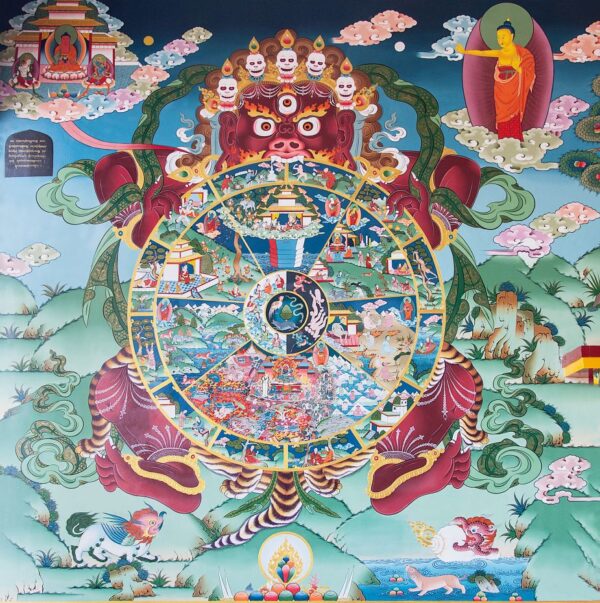

Dal mito della caverna alla realtà virtuale

Il mito della caverna di Platone rappresenta il primo grande racconto filosofico di questo dilemma. I prigionieri della caverna vedono solo ombre proiettate sul muro, credendole la realtà; solo il filosofo, liberandosi, può vedere il mondo “vero”.

Secondo Manzotti, questo schema è oggi vivo e vegeto:

- Nei film come The Matrix, Inception e Black Mirror, che sono “cover” contemporanee della caverna platonica

- Nel metaverso di Zuckerberg, che ricrea tecnicamente una “caverna” virtuale in cui vivere

- Nella stessa impostazione delle neuroscienze, che cercano nel cervello la “proiezione interna” della realtà

Il modello neuroscientifico dominante

Le neuroscienze odierne sostengono che il cervello riceva informazioni sensoriali, le elabori e costruisca un’esperienza interna fatta di immagini, suoni e sensazioni.

Questo modello si basa su due assunti:

- Il corpo (e in particolare il cervello) è il centro dell’esperienza

- La realtà percepita è una rappresentazione interna, non la realtà stessa

Ma dopo oltre 150 anni di ricerca (da Helmholtz fino alle tecnologie di brain imaging di oggi), non è mai stato trovato nel cervello qualcosa che abbia le stesse proprietà qualitative della coscienza.

Viaggio nel cervello virtuale: come i ricercatori simulano la mente dei mammiferi

Ti sei mai chiesto come il cervello pensa? Immagina di poter osservare il cervello in azione, neurone per neurone, sinapsi per sinapsi. Non in un laboratorio, ma all’interno di un

Sono stati individuati correlati neurali (NCC) — attività cerebrali che variano insieme all’esperienza cosciente — ma non “la coscienza” stessa. Come osserva Manzotti, è come studiare una radio e trovare relazioni tra le onde e il suono, senza mai trovare i musicisti all’interno.

Un’ipotesi alternativa: la coscienza è il mondo

Qui entra in gioco la proposta di Manzotti:

La coscienza non è nel cervello: noi siamo tutt’uno con il mondo fisico che percepiamo.

Quando guardiamo una mela, non esiste una “mela mentale” prodotta dal cervello, ma siamo direttamente in relazione con quella mela lì, con le sue proprietà fisiche reali: colore, forma, lucentezza.

Questa visione:

- è fisicalista, non richiede entità immateriali

- ribalta il paradigma platonico-cartesiano

- vede il corpo come parte del mondo, non come un contenitore separato

Obiezioni e risposte

1. Soggettività dell’esperienza

Non tutti percepiamo la mela allo stesso modo: colori, luminosità, dettagli possono variare.

Ma, osserva Manzotti, la fisica ci insegna che molte proprietà sono relazionali: la velocità, ad esempio, cambia in base al sistema di riferimento, senza per questo diventare “puramente soggettiva”.

2. Sogni e allucinazioni

Quando sogniamo una mela inesistente nella stanza, non stiamo creando dal nulla.

Stiamo rielaborando stimoli e memorie reali del passato che sono ancora presenti nei circuiti cerebrali come effetti fisici, disponibili alla percezione.

Il presente come simultaneità

Seguendo Einstein, il presente non è un istante sincronico, ma un insieme di eventi simultanei: ciò che vediamo ora può provenire da oggetti a distanza di millisecondi (la mela davanti a noi), minuti (il Sole) o anni luce (una stella), finché producono un effetto qui e ora.

In questa prospettiva, percepire significa essere nella realtà fisica, non avere una copia interna di essa.

Una rivoluzione copernicana

Se Copernico ha tolto la Terra dal centro dell’universo, questa teoria propone di togliere il cervello dal centro della coscienza.

La nostra esperienza è il mondo stesso, non un suo doppio neuronale.

Questo implica:

- un cambio di paradigma nella filosofia della mente

- una revisione radicale degli approcci neuroscientifici

- un ponte concettuale tra scienza, filosofia e persino intelligenza artificiale

Piccoli cervelli, grandi menti: come insetti e galline sfidano le nostre idee sull’intelligenza

La trappola dell’equazione “grande cervello = intelligenza” L’idea che un cervello più grande significhi automaticamente più intelligenza e maggiore coscienza di sé è una convinzione diffusa. Eppure, nuove ricerche nel

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica