In questo articolo

Perché consapevolezza e chiara comprensione devono camminare insieme

Con la meditazione succede spesso: si inizia con entusiasmo, si ascoltano le istruzioni, si prova a “stare attenti”- e poi ci si accorge che qualcosa manca. È qui che il Satipaṭṭhāna-sutta entra come bussola, ricordandoci che l’assetto mentale non è fatto di un solo ingrediente, ma di una costellazione in cui diligenza, consapevolezza e chiara comprensione si sostengono a vicenda; e, sullo sfondo, il non-desiderio e il non-rimpianto per le cose del mondo stabilizzano il terreno etico.

La tesi centrale di questo articolo è semplice e radicale: nella pratica di vipassanā, consapevolezza (sati) e chiara comprensione (sampajaññā) non sono intercambiabili. La prima illumina l’oggetto, la seconda lo riconosce; la prima mette “sul tavolo” ciò che c’è, la seconda “nomina” le qualità che emergono. Senza consapevolezza, la mente resta opaca; senza chiara comprensione, la pratica diventa una pura attenzione senza orientamento. Insieme, aprono lo spazio della trasformazione.

Per inquadrare storicamente: il Satipaṭṭhāna-sutta è presentato come la “via unica” per la purificazione della mente e per l’estinzione del dolore. È il decimo discorso del Majjhima Nikāya (MN 10) e trova la sua versione estesa nel Dīgha Nikāya (DN 22). Per un’analisi accurata e accessibile, l’opera di Bhikkhu Anālayo è un riferimento imprescindibile: Satipaṭṭhāna. The Direct Path to Realization. Per la declinazione pratica nel filone mahāsī, un classico è Practical Insight Meditation di Mahāsi Sayadaw.

Il triangolo operativo della vipassanā: metodo, attitudine, obiettivo

Ogni meditazione si regge su tre pilastri:

-

Un buon metodo – il Satipaṭṭhāna-sutta offre il quadro: corpo, sensazioni, mente, contenuti mentali (kāyā, vedanā, citta, dhammā)

-

L’attitudine corretta – scelta di un oggetto chiaro, osservazione non giudicante, cura dell’energia e dell’ampiezza dell’attenzione

-

Un obiettivo chiaro – non la “calma” in sé, non un’esperienza speciale, ma l’indebolimento e la liberazione dagli inquinanti mentali (kilesa, upakkilesa)

Senza un obiettivo esplicitato, l’energia si disperde: si coltiva attenzione, ma non direzione. Esplicitare la meta – “allentare, conoscere e alla fine estinguere le contaminazioni” – orienta l’intero sistema motivazionale e impedisce due errori opposti: l’eccesso di sforzo (tensione, rigidità, perfezionismo posturale) e il difetto di sforzo (svogliatezza, discontinuità, fuga negli automatismi quotidiani). Nella via di mezzo c’è già una forma di chiarezza: la consapevolezza regola l’intensità e protegge la mente da sbilanciamenti.

Consapevolezza non è (solo) attenzione: che cosa fa, concretamente

È comune confondere sati con una generica “attenzione” o con il “fare le cose con cura”. Certo, lavare i piatti senza romperli è un buon inizio; ma consapevolezza significa qualcosa di più raffinato: è presenza al dato sensoriale immediato (pressori, termici, tattili) e al profilo mentale (intenzioni, impulsi, emozioni), qui e ora.

Un’immagine utile: quando prendi una pentola rovente con presine sottili, non solo “fai attenzione al gesto”, ma senti il calore al pollice, la grana del tessuto sulle dita, la microregolazione della presa. L’oggetto fisico e la sensazione che lo accompagna sono congiunti nella consapevolezza.

Con il tempo, sati sviluppa quattro funzioni pratiche:

-

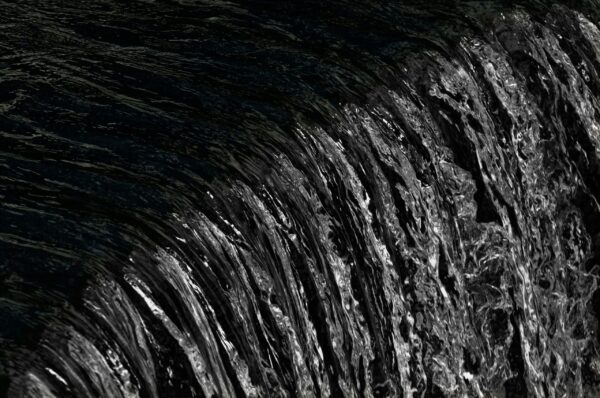

Illuminare l’oggetto: come il sole che mette a fuoco le nervature di una foglia. L’oggetto “viene avanti”, diventa percepibile in modo nitido: durezza, pressione, pulsazione, scorrimento, tremolio

-

Proteggere i sensi (guardiano delle porte) – non sopprime gli stimoli, li relativizza. I fiori sul sentiero, il rumore di un aereo, l’odore del tè: li percepisci, ma non ti trascinano

-

Regolare gli stati: quando è forte, non coesistono con essa stati non salutari marcati (rabbia, desiderio sensoriale invadente, sonnolenza opprimente)

-

Valutare l’appropriatezza: sati suggerisce, “adesso non è il momento del tè”, o “meglio camminare prima di sederti di nuovo”. Non è moralismo esterno: è la pertinenza situazionale che emerge dalla chiarezza

Questa descrizione non è teorica: chi pratica se ne accorge quando, dopo giornate ripetute di seduta e camminata, la mente smette di inseguire e comincia a vedere.

La chiara comprensione: la lama che conosce

La chiara comprensione (sampajaññā) non duplica la consapevolezza: la completa. Se sati porta i fenomeni sul tavolo, sampajaññā è la luce di taglio che rivela le qualità. Nel respiro, si comincia distinguendo “lungo/corto”, “duro/morbido”, “veloce/lento”. Poi emergono pattern più sottili: “scattoso, a onde, a zigzag, a scalini”. Lo stesso per la camminata: “leggero, rimbalzante, come beccheggio”, oppure “aria fresca sotto la pianta, microvibrazioni”.

Questa fenomenologia minuziosa non è collezionismo di sensazioni; è il modo in cui la mente comincia a vedere i tre caratteri: impermanenza (anicca), insoddisfazione (dukkha), non-sé (anattā). La chiara comprensione, insomma, ci porta dalla mappa alla morfologia dell’esperienza.

Per una trattazione sistematica, la manualistica di Mahāsi Sayadaw resta esemplare: Practical Insight Meditation. Per una cornice storico-comparativa, si veda Anālayo.

Il problema dell’eccesso di sforzo (e della pigrizia raffinata)

Molti meditanti – specie all’inizio – cadono nella trappola del fare bene: ginocchia di pietra, postura marmorea, camminata esasperatamente lenta, passi calibrati con il righello mentale. È un eccesso che non serve: irrigidisce, chiude il campo percettivo, spinge verso una “concentrazione muscolare” che non ha a che fare con la vipassanā.

All’estremo opposto, c’è la negligenza: fare il minimo sindacale, saltare una camminata, lasciare che il “riposo” diventi risucchio. Anche questo non è neutro: costruisce abitudini che si consolidano ritiro dopo ritiro.

La via pratica è la continuità equilibrata: seduta e camminata ogni volta, senza furore agonistico, senza sottrazioni astute. All’inizio, la presenza dura pochi secondi. Bene così. Lavoro della giornata: ricordarsi – diecimila volte – di tornare. Con il tempo, il quarto d’ora di continuità arriva, la mente si schiarisce, l’oggetto diventa distinto, gli stati perturbanti perdono presa.

Consapevolezza come esperienza storica e antropologica

È interessante che le culture umane abbiano intuito forme di presenza vigilante ben prima della psicologia moderna. Dalle pratiche di attenzione del monachesimo cristiano (nepsis) alle tecniche di respirazione dello yoga, molte tradizioni hanno coniugato etica, corporeità e disciplina della mente.

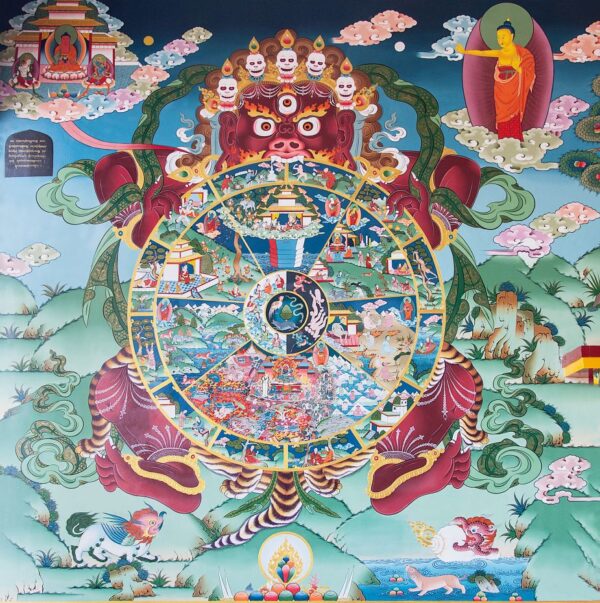

Il Buddhismo ha reso questa intuizione procedurale: enumerazioni, basi, fattori, pratiche contestuali. Nell’India antica, dove proliferavano vie contemplative, il contributo specifico del Satipaṭṭhāna è la matrice quadripartita (corpo, sensazioni, mente, dhamma) e l’insistenza su un metodo progressivo che integra postura, respiro, camminata, attività quotidiane.

Antropologicamente, potremmo dire che sati funziona come tecnologia dell’attenzione capace di ridefinire priorità e gerarchie percettive.

In una società saturo-sensoriale come la nostra, riaddestrare l’attenzione significa ricostruire il modo in cui valore e desiderio vengono assegnati agli oggetti.

Una parentesi psicoanalitica: transfert minimo e posizione dell’osservatore

Dal punto di vista psicoanalitico, la pratica di vipassanā opera una decatessizzazione degli atti mentali: il soggetto riduce il “carico affettivo” che di solito proietta sugli stimoli e, col tempo, impara a vedere affetti e impulsi come eventi – non come definizioni ontologiche di sé.

Nel lavoro sul dolore questo è evidente: l’aumento di nitidezza iniziale (il dolore “si fa avanti”) non è una crudele esposizione; è l’inizio della differenziazione. Posso vedere tiro, puntura, bruciore, rigidità; posso studiare oscillazioni, pause, dissolvenze. La soggettività non viene negata; viene spostata in una posizione di osservatore partecipe. È simile a quanto accade nel setting analitico quando il paziente comincia a vedere il proprio materiale mentale senza essere divorato dall’identificazione con esso.

Questa ristrutturazione ha effetti etici: meno rimorso, meno ruminazione, più spazio di scelta. In termini buddhisti, la moralità (sīla) protegge sati e sati protegge sīla: un circolo virtuoso in cui la mente si rende meno incline a azioni dannose perché vede prima di essere presa.

L’intenzione: l’innesco invisibile tra mente e corpo

Ogni movimento fisico è preceduto da una intenzione (cetanā): se seduto alzi la mano, prima – spesso sotto soglia – è sorto l’impulso mentale “alzare”. Nella camminata, tra il punto A e il punto B, c’è sempre un “via” cognitivo: come la chiave che fa scattare l’accensione.

Allenarsi a cogliere l’intenzione è prezioso per tre ragioni:

-

Estende la consapevolezza alla frontiera mente–corpo, mostrando come i due domini siano distinti ma interfusi (bellissima la tradizione iconografica che li raffigura come barca e barcaiolo nella ruota dell’originazione dipendente).

-

Stabilizza l’attenzione sull’oggetto fisico che segue l’intenzione (alzata del piede, avanzamento, appoggio), prolungando la permanenza della mente sul dato.

-

Svela il carattere condizionato dell’azione: non c’è un “io” che “decide” in blocco; c’è una catena di condizioni che rende l’atto possibile.

Nella pratica quotidiana, scoprire l’intenzione prima del gesto (aprire una porta, afferrare il bicchiere, sedersi o alzarsi) significa riportare a galla quell’istante di pre-azione in cui la scelta è ancora morbida – e spesso più libera.

Come si allena la continuità (senza farne una gabbia)

Seduta: scegli un oggetto chiaro. Se il movimento addominale non è percettibile, passa al torace o a un punto di contatto stabile (glutei sul cuscino, pianta dei piedi, mani). Evita di “inventarti” sensazioni: cerca il predominante reale.

-

Se l’oggetto resta vago, amplia leggermente il campo e noti insieme due o tre punti (es. addome + contatto mani), senza inseguire.

-

Se sorge dolore, usa il dolore come barra di realtà: entra nei suoi tratti sensoriali, non nelle storie su di esso.

Camminata: inizia rilassato (prima fase). Quando la mente lo chiede, rallenta (seconda fase) e solo quando è pronta passa alla terza fase (alzare–spostare–posare). Forzare subito la lentezza è spesso controproducente: la mente irrigidisce, perde sensibilità e si attacca alla performance.

Attività quotidiane: non recidere il filo tra formale e informale. Aprire/chiudere porte, salire/scendere scale, lavare, asciugare, sedersi, alzarsi: ognuna di queste azioni può diventare laboratorio per sati e sampajaññā. Se rallentare viene naturale, cavalcalo; se no, non “metterti in scena”: è più utile una presenza normale ma reale.

Consapevolezza come terapia del tempo: contro noia e sonnolenza

Noia e sonnolenza sono gli “ospiti d’onore” della meditazione. La noia nasce spesso dall’aspettativa che il presente sia “come un secondo fa”. La medicina è riaccendere l’interesse: cosa c’è adesso? e adesso? e adesso?

Non chiedere al presente di essere interessante: scoprilo

La sonnolenza, fattore non salutare, si scioglie più per pienezza di contatto che per sforzo: quando la presenza è corposa, l’energia si riordina e il “velo” si assottiglia.

Un suggerimento pratico: nei primi due–tre giorni, onora tutte le sedute e tutte le camminate. La “disciplina gentile” crea inerzia virtuosa; saltare crea pendenze che la mente userà, con gran fantasia, come pretesti a catena.

L’oggetto giusto al momento giusto: predominanza e chiarezza

Vipassanā non chiede eroismi percettivi: chiede onestà. Se l’addome è un sussurro e il contatto del gluteo è un rullo di tamburo, lavora sul tamburo. Se ci sono due o tre oggetti chiari, vanno benissimo; se ce n’è uno che sovrasta, sceglilo. Con il tempo, l’attenzione diventa stabile e porosa: può tenere in campo più fenomeni senza irrigidirsi.

Ricorda: la consapevolezza illumina e porta vicino; la chiara comprensione differenzia. Non serve “avere” sensazioni giuste; serve vedere bene quelle che ci sono.

Storie buone e storie inutili: protettori della moralità

Quando sati è vivo, protegge i sensi e – di riflesso – protegge la moralità (sīla). Evita la trappola narcisistica: non si tratta di “essere bravi”, ma di ridurre rimorso e agitazione. Se interrompi la camminata a metà per un tè non necessario, insegni alla mente che gli impulsi deboli possono dettare l’agenda. Al contrario, quando sati vede e sampajaññā valuta, comportamenti coerenti sorgono da soli.

Questo ha ricadute oltre il cuscino: minore reattività, meno litigiosità, più criterio nelle scelte quotidiane. Non è un cambiamento spettacolare: è granulare e cumulativo.

La grammatica delle quattro basi: corpo, sensazioni, mente, dhamma

Un ripasso orientativo, con riferimenti da consultare:

-

Corpo (kāyānupassanā): respiro, posture, azioni chiare, anatomia immaginativa, elementi, campi

-

Sensazioni (vedanānupassanā): piacevole/spiacevole/neutra – non in astratto, ma come avvengono nel contatto

-

Mente (cittānupassanā): riconoscere stati della mente (desiderio sensoriale presente/assente, avversione presente/assente, distrazione/compostezza)

-

Dhamma (dhammānupassanā): ostacoli, aggregati, basi dei sensi, fattori del risveglio, Quattro Nobili Verità

Usale come cassetti: non tutto insieme, non in modo scolastico. La pratica è situata: oggi corpo è vivo, domani mente è palese, dopodomani gli ostacoli chiedono la parola.

Esempi di routine giornaliera

-

Mattina presto (seduta 45–60’)

-

3–5’ per arrivare nel corpo: ampiezza, postura, punti di contatto

-

30–40’ sul predominante (addome, contatto, respiro, dolore)

-

5–10’ per aprire il campo: suoni, stati mentali, intenzioni che si affacciano

-

-

Camminata (30–45’)

-

10’ ritmo naturale, accorgendosi dell’intenzione di muovere

-

10–15’ più lenta, curando alzare–spostare–posare

-

5–10’ guardiano delle porte: percepisco stimoli esterni, resto sul passo

-

-

Attività quotidiane

-

Scansione intenzioni prima di gesti ricorrenti (aprire porta, sedersi, alzarsi).

-

Micro-pausa consapevole prima del tè (utile proprio perché “innocuo”).

-

-

Pomeriggio/sera: replica lo schema, con una seduta su dolore o stanchezza come oggetto se emergono. Il punto non è evitarli; è imparare a vederli.

Errori frequenti e come raddrizzarli

-

Aspettarsi “qualcosa”: “Dovrei sentire X entro il terzo giorno”. Antidoto: ritorna al dato. L’esperienza non è un format

-

Iperlentezza forzata: “Più lento = più profondo”. Spesso è più rigido. Antidoto: rispetta la prontezza della mente; passa di fase quando lo chiede

-

Saltare le camminate: la mente seduta si imbottiglia. La camminata è canale di scarico e laboratorio di cetanā

-

Nessun oggetto chiaro: “Non sento l’addome; allora niente.” Antidoto: contatto. Se ci sei seduto sopra, qualcosa c’è

-

Autogiudizio: “Non sono capace; ieri era meglio”. Antidoto: la pratica non valuta te; conosce i fenomeni

Una parola su maestri e tradizioni contemporanee

Chi desidera ascoltare istruzioni in italiano nello stile Mahāsi può trovare registrazioni pubbliche di Bhante Gavesi. Queste tracce aiutano a sentire il timbro della pratica: sobrio, ripetitivo, concreto.

Per lo studio teorico-pratico, i due poli equilibrati restano Mahāsi Sayadaw e Bhikkhu Anālayo. Per un’introduzione enciclopedica, utile anche per gli storici delle religioni, si veda Satipaṭṭhāna-sutta.

Anatomia di un minuto difficile: cosa fare quando tutto urla “basta”

Capita sempre: dolore in crescendo, noia collosa, un pensiero-uncino. Mini-protocollo:

-

Abbassa il fuoco muscolare: smorza l’assetto di lotta

-

Riconosci l’intenzione di fuggire: “andarmene”, “muovere la gamba”, “aprire gli occhi”. Solo riconoscere

-

Apri l’oggetto: se è dolore, entra nei sotto-profili (pulsazione, pressione, bruciore, morsa, intermittente)

-

Sospendi la storia: niente commenti biografici. Solo cinematografia sensoriale

-

Se oltre soglia: muovi con intenzione vista (decidi, senti la decisione, esegui lentamente, segui le fasi)

Questo non indebolisce la pratica; la rinforza, perché insegna come si attraversa, non solo cosa si evita

Ponti con la vita: città, relazioni, lavoro

La promessa della vipassanā non è un’oasi fuori dal mondo. È una riconnessione con il mondo senza essere catturati. Tre terreni di prova:

-

Traffico e cammino urbano: prima di attraversare, intenzione di muovere, sensazione della pianta sul suolo, vista ampia.

-

Email e decisioni: appena sorge l’impulso “rispondi subito”, fai una micro-sosta di respiro; osserva urgenza come oggetto.

-

Conflitti: nota il calore in petto, la tensione mandibolare, la storia che parte. Se riesci, nomina mentalmente due qualità sensoriali. Sospende appena basta per scegliere una risposta più adatta.

È qui che il ciclo sīla–samādhi–paññā diventa vivo: la consapevolezza protegge i sensi, la chiarezza protegge l’azione, l’azione riduce rimorso, e così via.

Coltivare fiducia competente

All’inizio non devi essere già consapevole. Devi solo ricordarti di ricominciare. La pratica è iterativa: a forza di piccoli ritorni, la mente cambia tono, respiro, sguardo. Quando sati si fa avanti e sampajaññā si affina, scopri che consapevolezza e chiara comprensione nella vipassana non sono slogan spirituali, ma strumenti operativi: accendono la lampada, puliscono il vetro, nominano le forme. Da lì, l’obiettivo antico – indebolire e lasciar estinguere gli inquinanti – smette di essere “grande” e incomincia a essere praticabile.

FAQ rapide per i meditanti in ritiro

Devo restare immobile a tutti i costi?

No. Resta immobile finché è praticabile. Se devi muoverti, vedi l’intenzione, muovi lentamente, segui le fasi.

Meglio stare su un solo oggetto o spostarsi?

Meglio ciò che è predominante e chiaro. Se l’oggetto scelto svanisce, aggiorna l’attenzione su ciò che è disponibile adesso.

La noia mi uccide. Cosa faccio?

Non chiedere al presente di intrattenerti. Chiedigli di mostrarsi: microvariazioni, stati mentali, sottoprofili corporei.

Quando so che sati è “buona”?

Quando illumina l’oggetto, protegge i sensi, regola gli stati, valuta l’appropriatezza – e tutto con un tono non forzato.

Call to practice (soft)

Nelle prossime 24 ore, scegli tre momenti quotidiani ricorrenti (porta, sedia, bicchiere). In ciascuno, cogli l’intenzione, senti il contatto, rinuncia alla storia. Annotazioni brevi la sera (3 righe). Una settimana così e la differenza si sente.

Conclusione

Abbiamo messo in dialogo il dettato del Satipaṭṭhāna-sutta con l’esperienza concreta della meditazione, portando in primo piano la coppia consapevolezza–chiara comprensione. Se la prima è la luce che porta vicino l’oggetto, la seconda è il sapere che lo riconosce; insieme fanno della vipassanā non una dottrina, ma un laboratorio esperienziale.

In questo laboratorio, “non desiderio e non rimpianto per le cose del mondo” non sono un cupo distacco: sono il rilascio che nasce quando la mente smette di incollarsi e impara ad abitare.

Ed è proprio in questa intimità operosa che risuona ancora attuale la promessa del discorso: una via semplice, precisa, umana – capace di portare consapevolezza e chiara comprensione nella vipassana dal cuscino alla vita.

Contributo video da cui è ispirato questo articolo

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica