In questo articolo

Gli impedimenti della meditazione

Gli inquinanti mentali (o “impedimenti”, nīvaraṇa) sono presenze costanti della mente non addestrata – e, con sfumature diverse, anche di quella moderatamente addestrata. All’inizio sembrano moti irresistibili: desiderio che tira fuori, avversione che spinge via, torpore che addormenta, irrequietezza che corre, dubbio che logora.

Ma la pratica, se è continuativa e onesta, li indebolisce gradualmente. Finché, lungo il cammino, molti di essi si assottigliano fino a sparire.

È importante fissare subito due certezze:

-

Non sono fattori esterni, caldo, freddo, rumori, odori: sono stimoli fisici. L’impedimento è la reazione mentale a tali stimoli

-

Si trasformano osservandoli, non si scacciano a pugni. Si riconoscono, si nominano, si lasciano decantare nella luce della consapevolezza

Un Buddha non elimina il mal di schiena, elimina l’ignoranza che reagisce al mal di schiena. La differenza sta tutta qui: nella reazione.

Cosa chiamiamo “impedimenti”

Nell’insegnamento classico, gli impedimenti “da manuale” sono cinque, ma nella prassi spesso se ne citano sette, includendo l’accoppiata irrequietezza–preoccupazione/rimorso come fattori distinti e dando spazio autonomo al dubbio scettico:

-

Desiderio sensoriale (kāmacchanda)

-

Malevolenza / avversione (vyāpāda)

-

Pigrizia e sonnolenza (thīna–middha)

-

Irrequietezza (uddhacca)

-

Preoccupazione/rimorso (kukkucca)

-

Dubbio scettico (vicikicchā)

A questi, alcuni insegnanti aggiungono confusione (moha) e visioni errate (micchādiṭṭhi) come “inquinanti di fondo”, ma il lavoro quotidiano si fa, concretamente, con i cinque classici più i due appena distinti.

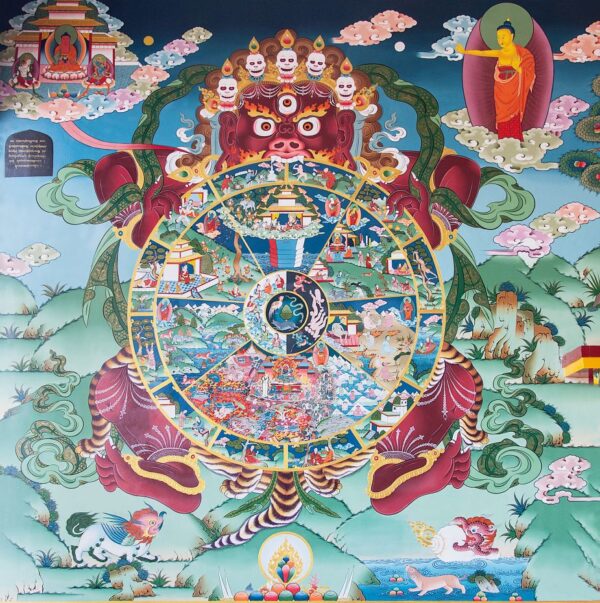

Tutti gli impedimenti si nutrono delle tre radici non salutari: brama (lobha), avversione (dosa), ignoranza/confusione (moha). Il desiderio è figlio diretto della brama; la malevolenza, dell’avversione; tutti, alla fine, sono figli dell’ignoranza, cioè del non-vedere le cose così come sono.

Nota di pratica: la meditazione non chiede di “combattere” l’impedimento, ma di conoscerlo. La conoscenza chiara è già un antidoto perché, nel momento stesso in cui riconosci “malevolenza è presente”, non sei più fuso con essa.

Perché osservare gli impedimenti è già meditazione

Il Satipaṭṭhāna Sutta annovera gli impedimenti nel quarto fondamento (i dhamma): si osservano quando sorgono, quando non ci sono, come sorgono, come si placano. È la stessa grammatica con cui si osserva il respiro (lungo/corto), la sensazione (piacevole/spiacevole/neutra), la mente (avida/non avida), ma applicata ai processi che ostruiscono.

Ecco un esempio di processo operativo minimo (sempre valido):

-

Riconosci: “Desiderio presente/non presente”

-

Nomina (etichetta interna): “desiderio, desiderio”

-

Torna al corpo: cerca una sensazione fisica correlata (tensione, calore, pressione)

-

Indaga: qualità, intensità, confini, cambiamento

-

Ritorna alla mente: l’impedimento è aumentato, diminuito o svanito?

-

Ricomincia con gentile ostinazione

Perché tornare al corpo? Perché è più lento e grossolano della mente – dunque osservabile. Come dice il Dhammapada, la mente è “rapida, sottile, difficile da afferrare”; il corpo no: sta qui.

Digressione storica: ostacoli di ieri, ostacoli di sempre

Le tradizioni contemplative convergono su quadri simili. Gli stoici parlano di turbamenti (pathē) e propongono esercizi di attenzione e giudizio retto; Patañjali elenca i kleśa (ignoranza, ego, attaccamento, avversione, paura) come radici della sofferenza; i Padri del deserto enumerano gli otto pensieri malvagi (ingordigia, lussuria, avarizia, tristezza, ira, accidia, vanagloria, superbia), in parte sovrapponibili a desiderio, avversione e torpore.

Antropologicamente, ogni cultura ha individuato “forze” che disturbano l’attenzione e confondono la percezione, perché tutte hanno osservato lo stesso fatto semplice: la mente, lasciata a se stessa, si perde.

Intermezzo psicoanalitico: la vita emotiva degli impedimenti

Chi ascolta il linguaggio degli impedimenti con un orecchio psicoanalitico riconosce dinamiche familiari:

-

Desiderio sensoriale come compulsione di ripetizione (Freud): inseguire uno stato piacevole per colmare un vuoto; oppure come regolazione affettiva disfunzionale (usare stimoli sensoriali per sedare ansie)

-

Malevolenza come proiezione o spostamento: l’angoscia interna si incarna nel vicino di cuscino o nel rumore esterno

-

Sonnolenza come ritiro: quando l’affetto è troppo, il sistema spegne le luci

-

Irrequietezza come fuga in avanti: il pensiero corre, perché stare è intollerabile

-

Dubbio come razionalizzazione brillante: un super-Io accademico che produce ragioni eleganti per non sentire

La meditazione non sostituisce una terapia quando ce n’è bisogno; ma la grammatica dell’osservazione è compatibile con il lavoro clinico contemporaneo: label and allow (nominare e lasciare), esposizione graduale, disidentificazione (c’è rabbia, non sono la rabbia).

Desiderio sensoriale: dalla sete all’equanimità

Come si presenta: “Voglio” – un cibo diverso, un letto diverso, un odore diverso, una distrazione. Alla base c’è una sensazione piacevole da inseguire (o il suo ricordo).

Cosa fare, passo per passo:

-

Riconosci e nomina: “desiderio, desiderio”

-

Scendi nel corpo: dov’è nel corpo l’eco del “volere”? Spesso bocca (salivazione), petto (spinta), addome (tensione)

-

Indaga: è continuo o a impulsi? È caldo/freddo? Si sposta? Quanto dura se non lo alimenti con fantasie?

-

Equilibra energia e concentrazione: il desiderio spesso segnala troppa energia dispersa. Raccogli l’attenzione in un oggetto chiaramente definito (respiro al naso, contatto su un punto), senza irrigidirti

-

Ricorda l’intenzione: “Inclinare la mente” verso non-desiderio. Il cervello segue traiettorie evocate ripetutamente; nominare l’orientamento conta

Antidoti specifici (samatha, se vipassana non basta):

-

Contemplazione del corpo: il corpo come aggregato di elementi (terra, acqua, fuoco, aria). Ridimensiona la fantasia sul piacere.

-

Raccoglimento: brevi tratti di attenzione unificata per consolidare stabilità.

Malevolenza: trasformare il fuoco in calore umano

Come si presenta: Noia, irritazione, risentimento, giudizio, ansia e angoscia (sì, anche queste sono “avversione”: ritiro dal contatto con l’oggetto).

Cosa fare, passo per passo:

-

Riconosci e nomina: “avversione, avversione” (o “paura”, “noia”).

-

Scendi nel corpo: mappa la firma somatica (bruciore al petto, mandibola serrata, freddo alle mani).

-

Indaga con interesse: che verso ha? Va e viene? Dove si rompe?

-

Sospendi il racconto: “lui mastica forte…”, “questo brodo…” — torna alla cruda sensazione.

Antidoto principe: mettā (gentilezza amorevole). La malevolenza non coesiste con stati caldi e benevoli. Bastano pochi minuti: “possa io essere al sicuro, in pace”; allarga, quando puoi, a cosa ti irrita.

Cinque rimedi del Vitakka-Saṇṭhāna Sutta (MN 20) – quando la mente è in loop ostile:

-

Sposta l’attenzione verso un pensiero salutare: gratitudine, preghiera, mettā

-

Vedi il pericolo di alimentare quel filo (si cronicizza, prosciuga energia)

-

Ignora deliberatamente il pensiero non salutare (sposta canale)

-

Cerca la causa e sradicala (a volte è un’inezia concreta)

-

Atto fisico di fermezza: stringi i denti, la lingua al palato, “basta” – per interrompere lo schema.

Curiosità storica. I Padri del deserto chiamavano “accidia” quella miscela di noia, disprezzo, irrequietezza: un impedimento diurno che “fa odiare il luogo e i fratelli”. Le loro pratiche (salmo breve, lavoro manuale, preghiera) erano proprio antidoti al circuito dell’avversione.

Pigrizia e sonnolenza: capire la fuga, riaccendere l’energia

Non è (solo) mancanza di ore di sonno. In genere se dormiamo abbastanza, la sonnolenza che ci assale a metà talk è spesso una fuga: quando l’affetto si alza, il sistema spegne.

Cosa fare, passo per passo:

-

Riconosci e nomina: “sonnolenza, torpore”

-

Indaga direttamente il velo: sfocatura, pesantezza, annebbiamento – che consistenza ha?

-

Mappa gli effetti sul corpo: testa che cade, palpebre pesanti, collasso della schiena.

-

Protocollo dei punti di contatto (antidoto vipassana eccellente): scegli 4 – 6 punti (glutei, ginocchia, piedi).

-

Passa in modo ordinato (destro – sinistro, o “ciclo a sei”).

-

Per ogni punto: verifica la sensazione, nomina, indaga 30 – 50 secondi.

-

Cicla senza fretta anche per un’ora. L’energia torna.

-

-

Meditazione in piedi: il corpo raramente crolla in piedi; osserva la verticalità.

-

Camminata: molto lenta (per affinare) o molto svelta (per riaccendere).

Antidoti complementari (samatha):

- Apri gli occhi verso una fonte di luce; oppure visualizza una luce intensa (solo il tempo di svegliare la mente, poi torna a vipassana)

- Attivazione fisica breve: strofina braccia, tira i lobi delle orecchie (suggerimento tradizionale), tendi e rilascia gruppi muscolari

- Acqua fredda su viso/mani

- Riposo breve se tutto fallisce: “il tempo che i capelli si asciughino” (10–20 minuti). Poi torna ai punti di contatto

Equilibrio strutturale: la sonnolenza è povertà di energia; va bilanciata con una concentrazione vivida. Il carro ha due cavalli – energia e concentrazione – e devono tirare insieme.

Irrequietezza e preoccupazione/rimorso: la mente che corre e guarda indietro

Irrequietezza (uddhacca): micro-vibrazioni, scatti d’attenzione, “saltellare” tra oggetti.

Preoccupazione/rimorso (kukkucca): rimuginio su ciò che si è fatto/non fatto (“ho parlato troppo…”, “non dovevo guardare…”, “domani se…?”).

Cosa fare, passo per passo:

-

Riconosci e nomina: “irrequietezza…”, “rimorso…”

-

Scendi nel corpo: l’irrequietezza ha spesso un ritmo riconoscibile (tapping, micro-tensioni)

-

Amplia appena il campo (attenzione panoramica): includi suoni e contatto per alcuni minuti — a volte l’ampiezza scarica l’eccesso

-

Raccogli poi in un punto semplice (ad esempio respiro al naso) per stabilizzare

-

Rispondi al rimorso con etica lucida: se è il caso, prendi nota di un’azione riparativa (chiedere scusa, chiarire); in sala, lascia il resto: adesso si osserva

Quando VIPASSANA non argina la corsa:

– Usa il primo e il secondo rimedio del MN 20 (spostare l’oggetto; vedere il pericolo del loop).

– Ricorda che ruminare non è responsabilità: è auto-punizione improduttiva.

Il dubbio scettico: l’ostacolo che sembra una virtù

Il dubbio è il più insidioso perché sembra intelligenza: argomenti convincenti, ottime domande (“funziona davvero?”, “chi lo dimostra?”, “dove sono gli arahant?”), sillogismi impeccabili che però hanno una funzione emotiva: non stare con ciò che c’è, qui e ora.

Segni tipici. Ragionamenti multipli, desiderio di cambiare tecnica/maestro/luogo.

Cosa fare, passo per passo:

-

Riconosci e nomina: “dubbio, dubbio”

-

Vedi la funzione: “mi sta allontanando dall’esperienza”

-

Scendi nel corpo: nel dubbio c’è quasi sempre agitazione (micro-tensione frontale, respiro alto)

-

Resta con la sensazione.

-

Investi tra studio e dialogo:

-

Scritture: leggi i discorsi base. Un buon inizio: Dhammapada, Anapanasati Sutta (respiro), Satipaṭṭhāna.

-

Buone amicizie (kalyāṇa-mittatā): confronti con praticanti esperti.

-

-

Riflessione sulle qualità del Buddha: le nove qualità (Arahaṃ, Sammāsambuddho, ecc.) si possono recitare o contemplare; non è devozionalismo ingenuo: è ri-orientamento dell’intenzione, ricordo di una possibilità reale.

Metafora agricola (che cura molto il dubbio):

Smettere di scavare pozzi ovunque. Scegli un punto sufficientemente buono e scava in profondità (costanza). L’acqua c’è.

Gli strumenti generali: consapevolezza, etichetta mentale, ritorno al corpo

Consapevolezza (sati) e impedimento non coesistono. Nel momento in cui riconosci l’ostacolo, sei già in un fattore salutare; la coazione perde presa. Per questo l’etichetta mentale è così utile e ha due funzioni:

-

stacca dall’identificazione (“è mio desiderio” → “c’è desiderio”)

-

rispecchia con precisione l’oggetto (“è questo, qui, così”)

Ritorno al corpo: funziona perché la mente, a contatto con sensazioni grezze, esce dalla narrazione (“brodo, letto, vicino…”) e rientra in esperienza (pressione, calore, movimento).

Promemoria: sati non è autoscontro: è accuratezza affettuosa. La forza è nella ripetizione gentile.

Filosofia pratica dell’energia: bilanciare attivazione e raccolta

Molti impedimenti sono squilibri tra energia (vīriya) e concentrazione (samādhi). Se c’è troppa energia: desiderio, irrequietezza. Se poca: torpore. Il compito del praticante è regolare la miscela:

-

Troppa energia? Raccogli: oggetto semplice e vicino, ritmi regolari (contatto, respiro)

-

Troppo poco tono? Attiva: piedi (in piedi o camminata), luce, ampiezza sensoriale (suoni, tatto), etichetta vigorosa

Esempi concreti di una seduta “realistica”

Scenario A: desiderio durante il pasto

Senti l’odore di pane caldo. La mente parte: “se avessi il pane di casa…”

– “Desiderio.”

– Torna alla forchetta nella mano (pressione, contatto, micro-movimento).

– Osserva salivazione / spinta nel petto.

– Non alimentare la fantasia.

– Due minuti così. Ritorna alla mente: intensità? Cicla.

– Se persiste: mettā breve per te stesso (“possa io sentire sufficienza”).

Scenario B: sonnolenza in sala

Palpebre giù, testa che balla.

– “Sonnolenza.”

– Punti di contatto (glutei, ginocchia, piedi), 40 secondi l’uno, ciclo completo.

– Se non basta: in piedi 5–10 minuti, osservando micro-oscillazioni dei piedi.

– Ancora giù? Acqua fredda, luce, visualizzazione del sole per 60–90 secondi.

– Ritorna ai contatti.

– Se ancora nulla: riposo di 15 minuti; poi riprendi.

Scenario C: dubbio a metà ritiro

“La tecnica non fa per me… potrei cambiare sala… e se leggessi quell’altro metodo?”

– “Dubbio.”

– Respiro al naso, 20 cicli senza contarli, solo sentire.

– Annotati dopo: “chiedere un colloquio, verificare questa domanda”.

– Resta nel corpo, ora.

– Mettā per l’insegnante e per te (30 secondi), giusto per ammorbidire.

La differenza tra “resistere” e “conoscere”

Resistere all’impedimento (“non deve esserci!”) aggiunge avversione all’avversione; conoscere, invece, svuota. Questo è un punto finissimo ma decisivo. In vipassana, ogni cosa che sorge – anche “quella che non vorresti” – è materia di pratica. Non si tratta di essere indulgenti; si tratta di essere veri.

Effetto collaterale felice: mentre i fattori non salutari si attenuano, i fattori salutari – sati, samādhi, chiarificazione mentale (paññā) – crescono in numero, densità e intensità. Lo si sente: la mente si alleggerisce.

La felicità non è più questione di “avere qualcosa”, ma di non-essere tirati.

Nodi antropologici: perché è così difficile accettare il “non è come voglio”

Le culture moderne hanno enfatizzato la sovranità del desiderio (“scegli chi sei”, “fai ciò che ti rende felice”), confondendo libertà con assenza di vincoli.

In meditazione, questa narrativa si schianta contro esperienze molto umane: dolore fisico, noia, limite. L’impulso è fuggire o colpevolizzare (me stesso, l’insegnante, il luogo).

È qui che lo sguardo antropologico aiuta: in ogni società, la formazione (educazione dell’attenzione) passa attraverso riti di soglia che chiedono sacrificio immediato per una libertà più grande.

Il ritiro è un rito di soglia contemporaneo: chiede rinuncia a gratificazioni rapide e offre conoscenza di sé.

Finestre neuroscientifiche

Senza forzare i dati, alcuni indizi coerenti con l’esperienza:

-

Irrequietezza e desiderio coinvolgono reti di salienza e seeking (ricerca) che spingono all’azione; l’attenzione stabile modula tali circuiti rendendo meno compulsiva la risposta

-

Sonnolenza può riflettere down-regulation arousal: movimento consapevole e luce rialzano il tono

-

Mettā attiva pattern di affiliazione e regolazione vagale che competono con l’ostilità

Il succo pratico non cambia: stai, senti, nomina, indaga

Percorso di lavoro: una settimana per affrontare gli impedimenti

Giorno 1–2: mappatura personale

-

In ogni seduta, annota quale impedimento prevale, quando e come (firma somatica, narrazione tipica).

-

Scegli un antidoto vipassana “di base” (etichetta + corpo).

3–4: raffinare gli strumenti

-

Punti di contatto contro torpore (sessioni di 45–60 minuti).

-

Mettā breve ogni sera (5–10 minuti) per bilanciare avversione.

5: MN 20 in tasca

-

Se la mente rumina, prova uno dei cinque rimedi (non tutti insieme). Osserva gli effetti.

6: verifica energia-concentrazione

-

Una seduta “tonica” (camminata più rapida), una “raccolta” (respiro al naso).

7: dubbio e fiducia

-

20 minuti di lettura (un discorso breve).

-

Colloquio o dialogo con un praticante esperto per una domanda reale (non per aprire 10 pozzi).

Errori comuni (e come evitarli)

-

Voler eliminare subito l’ostacolo. Paradossalmente lo rinforza. Antidoto: pazienza (khanti) e curiosità

-

Cambiare tecnica ogni due giorni. È il dubbio travestito. Antidoto: costanza

-

Confondere etichetta con meccanicità. L’etichetta vive se è precisa e interessata, non robotica

-

Dimenticare il corpo. La mente si vede meglio attraverso il corpo

-

Fare guerra alla sonnolenza. A volte serve un pisolino intelligente

Domande frequenti, risposte brevi

“Se l’impedimento è sempre lì, sto sbagliando?”

No. La pratica è l’incontro con ciò che c’è. Misura i micro-cambi: durata, intensità, reattività.

“Meglio combattere o accogliere?”

Né l’uno né l’altro: conoscere. La conoscenza trasforma.

“Posso usare musica, caffè, stimolanti?”

In meditazione, di solito no (o con parsimonia), perché alterano il quadro.

Congedo: dall’ostacolo al sentiero

Chi pratica scopre una cosa semplice e potente: l’impedimento che ieri sembrava muro, oggi è porta (nī-varaṇa = “porta chiusa” → porta che si apre). Non perché “è sparito il mal di schiena”, ma perché è sparita la reazione cieca.

Il cuore della vipassana è tutto qui: vedere. Il resto – serenità, chiarezza, una felicità sobria – segue.

Checklist pratica (stampabile)

-

Riconosci l’impedimento (nome breve).

-

Torna al corpo (un punto, 30–50 sec., indaga).

-

Ritorna alla mente (più/meno/uguale).

-

Se serve, applica un solo rimedio del MN 20.

-

Regola energia / concentrazione.

-

Concludi con mettā (1–3 minuti).

-

Prendi una nota (firma somatica, trigger, esito).

Contributo video da cui è ispirato questo articolo

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica