In questo articolo

Introduzione: oltre l’inconscio, verso la storia

Se l’interpretazione classica del sogno – specie dopo Freud – ha privilegiato l’accesso all’inconscio individuale, la fenomenologia propone un salto di scala: vedere nel sogno non un residuo psichico, ma un’esperienza di coscienza che ci riconnette alla storia inscritta nel nostro “mondo della vita”.

Il sogno, in questa chiave, non è fuga né scarto: è ponte. Un varco in cui il presente della coscienza, con le sue tensioni di ritenzione e protenzione, lascia risalire strati di passato sedimentato e, insieme, intravvede possibilità future.

Psiche, immagini e cervello: il potere delle immagini nella psicoterapia tra neuroscienze e inconscio

Introduzione Nel pensiero occidentale, dominato per secoli dalla logica e dalla razionalità verbale, l’immagine è stata spesso relegata a un ruolo secondario: elemento decorativo, sogno infantile, fantasia da domare. Eppure,

Questo saggio – pensato per un lettori curiosi – si pone un duplice obiettivo: fornire strumenti concettuali solidi e mostrare come l’approccio al mondo onirico possa divenire una praxis capace di tessere il senso tra biografia e storia.

Le fondamenta: il “mondo della vita” (Lebenswelt) di Husserl

Il Lebenswelt è il terreno pre-teorico su cui poggia ogni nostra conoscenza. Non è la mappa, è il paesaggio: ciò che è dato alla coscienza prima di ogni scienza, astrazione o formalizzazione.

Alcuni punti-chiave:

- interezza e pienezza: il mondo della vita è intero, non tagliato in “sezioni” disciplinari. Le scienze isolano aspetti; la vita li tiene insieme

- originarietà: logica, fisica, psicologia attingono a questa base

- intersoggettività: il mondo della vita è condiviso; non c’è io senza un orizzonte di altri

L’Ego che abita il Lebenswelt è concreto: corpo vivo (Leib), psiche (Seele), spirito (Geist). Non un soggetto astratto, ma una monade storica, geneticamente legata a come è divenuta. Da qui l’esigenza di un metodo genealogico: un lavoro d’indagine sul passato sedimentato nelle trame del presente.

Nota storica: L’idea che la vita preceda la teoria s’incontra già negli scettici antichi (la epoché come sospensione), passa per Vico – “il vero è il fatto” – e riemerge con forza in Husserl, che nella Crisi delle scienze europee ridà centralità al “mondo della vita” come antídoto al riduzionismo e alla reificazione.

Proust e la madeleine: un modello di riscoperta intenzionale

L’episodio della madeleine in À la recherche du temps perdu è un laboratorio fenomenologico. Il sapore non “provoca” un riflesso, ma è oggetto di un atto di coscienza che si volge (intenzionalmente) al passato. Ne svela la sedimentazione e lo riattualizza nel presente.

Nella percezione del presente si trova la sedimentazione di un passato dimenticato o nascosto.

E. Paci

Il sogno si lascia trattare in modo analogo: ciò che ricordiamo al risveglio non è un frammento morto; è un gancio intenzionale. La coscienza, a partire dal presente, può ricostruire il sogno e, in filigrana, la propria storia. Il lavoro non è automatico: richiede attenzione descrittiva, sospensione del giudizio, pazienza analitica.

Dalla storia individuale alla storia collettiva: nascita, Einfühlung, catena generazionale

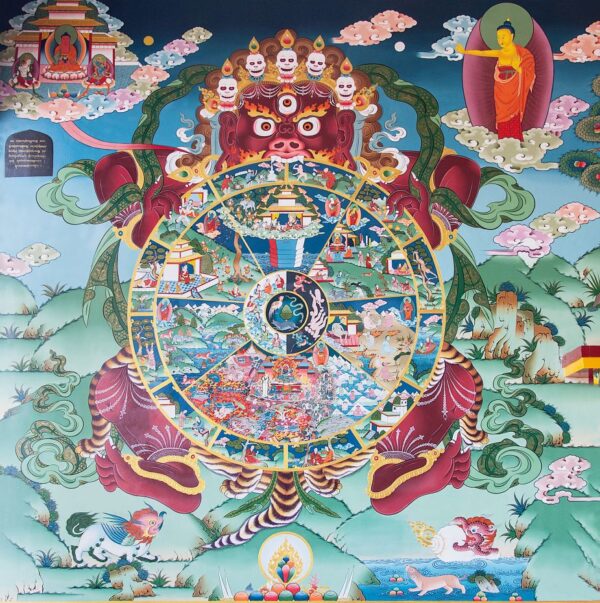

Il ponte tra biografia e storia passa per la nascita. Con la “prima Einfühlung” (l’empatia originaria), l’io si sente gettato in una trama intersoggettiva che lo precede: genitori, antenati, lingue, usi, gesti, miti. Ogni sogno, allora, è intreccio di memoria personale e memoria culturale.

- Catena generazionale: nascere equivale a entrare in una storia in corso

- Eredità simboliche: non solo cromosomi e abitudini, ma immagini, metafore, rituali

- Senso etico-politico: interpretare i sogni diventa parte di una praxis comune: sottrarre l’altro (e sé) alla Verdinglichung – la riduzione a cosa – e restituire voce e storia

Digressione antropologica

In molte culture, il sogno è luogo pubblico: gli Irochesi discutevano i sogni in assemblea; nella Grecia antica, l’incubazione nei templi di Asclepio prevedeva rituali per ottenere sogni “terapeutici”; presso gli Aborigeni australiani, il Dreaming è la tessitura originaria del cosmo e dei legami sociali. La lettura fenomenologica non “folklorizza” questi repertori: li intercetta come manifestazioni dell’intreccio tra io, noi e mondo.

Il sogno come ricerca d’origine e attesa d’avvenire

Il sogno, fenomenologicamente, ha due volti che non si escludono:

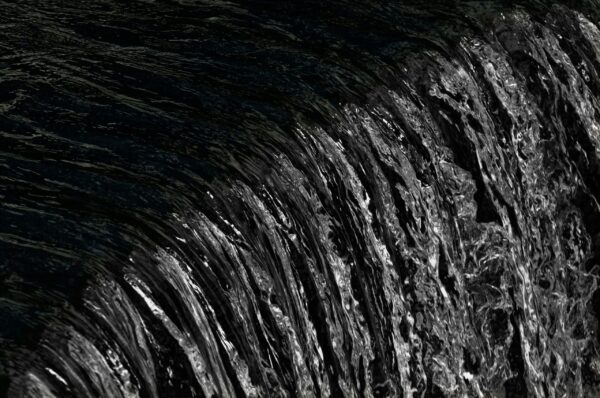

- Ricerca dell’origine: vi affiorano radici, figure d’inizio, topoi della nascita (case, soglie, acque, caverne, madri)

- Attesa dell’avvenire: è protenzione – anticipazione di possibilità, desideri, paure, telos.

Questa duplicità fa del sogno un dispositivo temporale: ricuce e rilancia. Invece di contrapporre “passato/futuro”, il lavoro onirico intreccia. E questo intreccio è già praxis: un agire nel presente che riordina la materia caotica e le dà forma.

La mente affettiva: Jung, Panksepp e il sogno tra compensazione e prospettiva

Che cosa unisce la clinica junghiana, la neuroetologia di Jaak Panksepp e le attuali teorie sul cervello come sistema predittivo? Questo articolo dalla proposta di Antonio Alcaro di rileggere i

Nota psicoanalitica

Freud, nella Traumdeutung, pone il sogno tra desiderio e mascheramento; Jung esplora gli archetipi e l’inconscio collettivo. La fenomenologia del sogno dialoga con entrambi, spostando l’accento dalla “causa” intrapsichica al senso che prende forma nell’esperire e nell’interpretare.

La lotta contro l’oblio: dall’inerzia alla forma

Husserl rifiuta un “inconscio sostanziale” distinto dalla coscienza: ciò che chiamiamo “inconscio” è il margine dell’esperienza, la materia non ancora illuminata dall’atto intenzionale. Perciò l’interpretazione è una lotta:

- Materia inerte → Materia lavorata: come un artigiano che dal grezzo trae figura

- Oscurità → Fenomeno: ciò che era solo sfondo diventa profilo

- Frammenti → Narrazione: il linguaggio lega, collega, restituisce continuità

Esempio metodologico

Tenere un diario dei sogni (data, immagini chiave, emozioni corporee, parole-ancora), rimeditarlo a distanza, ascoltare risonanze biografiche e culturali. L’analisi non cerca simboli “universali” preconfezionati; descrive come l’immagine accade nel tuo vissuto, quando si ripresenta, dove si aggancia al paesaggio della tua vita.

Linguaggio che sogna, sogno che parla: mito, letteratura, gesto

Il linguaggio non è un dizionario neutro: nasce come gesto, voce, metafora incarnata. Per questo “anche di giorno parliamo con i sogni”: lo facciamo ogni volta che usiamo immagini vive – mare di folla, montagne di lavoro, ombra lunga del passato. L’immaginazione onirica è motore generativo di mito, arte, letteratura:

- Vico vede nella poetica delle nazioni l’alba del pensiero comune: i miti come prime verità poetiche

- Joyce in Finnegans Wake fa della notte una grammatica collettiva: Here Comes Everybody – l’umano come coro di voci che sognano

- Zambrano parla della ragione poetica: il pensare nasce tra ombra e rivelazione, in dialogo con i fantasmi del sogno

Curiosità storica

Nell’antica Mesopotamia, manuali come l’“Iškar Zaqīqu” classificavano i sogni con valore prognostico; nella Roma tardo-repubblicana, Cicerone discute la divinazione onirica; in Aristotele, il sogno è un fenomeno naturale della sensazione residua. Lungo i secoli, il sogno rimane cerniera tra natura e cultura.

Temporalità e continuità dell’ego: non del tutto svegli, non del tutto addormentati

Fenomenologicamente non esistono blocchi stagni tra veglia e sonno. La coscienza è un flusso in cui la ritenzione (ciò-che-appena-è-stato) e la protenzione (ciò-che-sta-per-essere) impastano il presente. Il sogno tutela una continuità dell’ego:

- Tracce della giornata irrompono di notte (ma si ibridano con tracce remote)

- Echi del sogno filtrano nel diurno: decisioni, intuizioni, timori, invenzioni

Nota neuroscientifica divulgativa:

Le fasi REM e non-REM mostrano dinamiche complementari di consolidamento e riorganizzazione della memoria. Una lettura fenomenologica non riduce il sogno a “effetto biologico”, ma si lascia istruire da questi dati: la plasticità cerebrale fornisce il supporto su cui la coscienza opera significati.

Cos’è la fase REM? L’Ipotesi di Panksepp sulla Veglia Attiva Arcaica

Cos’è la fase REM? Generalmente, si pensa che sia semplicemente una fase del sonno caratterizzata da sogni intensi e da un’elevata attività cerebrale. Tuttavia, la teoria del neuroscienziato Jaak Panksepp

Sogno, cura e politica del senso: contro la reificazione

La Verdinglichung – la riduzione dell’altro a oggetto – non è solo categoria sociologica; è ferita fenomenologica. La praxis interpretativa dei sogni educa a:

- riconoscere l’altro come soggetto di storia

- ascoltare le narrazioni minoritarie che l’oblio tende a cancellare

- immaginare futuri non già dati (politica dell’avvenire)

L’etica che ne scaturisce non è moralismo, ma attenzione: all’immagine che sorge, alla voce che chiede di essere collocata, al legame che – una volta detto – trasforma il campo delle possibilità.

Tra psicoanalisi e fenomenologia: un dialogo fecondo

- Freud ha mostrato il sogno come via regia all’inconscio; il suo lessico (spostamento, condensazione) descrive trasformazioni formali vicine al gesto fenomenologico di seguire come l’immagine si organizza

- Jung ha restituito al sogno la dignità simbolica e transpersonale (archetipi). La fenomenologia, senza assumere un deposito “dato” di simboli, riconosce la dimensione condivisa delle immagini, come campi di possibilità storicamente e culturalmente codificati

- Merleau-Ponty sposta il baricentro sul corpo: il sogno come variazione della percezione incarnata, con le sue logiche di spazio vissuto e schemi motori

- Bion pensa il sognare come funzione anche da svegli (apparato per pensare i pensieri). È una formula che la fenomenologia del sogno può fare propria: la coscienza, di giorno, continua il lavoro di formare e dare senso alla materia affettiva.

Una breve cassetta degli attrezzi (bibliografia ragionata orientativa)

- Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale – per il Lebenswelt e la critica alla reificazione.

- Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione – per il corpo vissuto e la percezione.

- Sigmund Freud, L’interpretazione dei sogni – classico imprescindibile per la via regia.

- Carl Gustav Jung, Tipi psicologici e Opere sul simbolico e l’inconscio collettivo.

- Eugen Fink, scritti sul metodo fenomenologico e l’intenzionalità.

- Giambattista Vico, Scienza Nuova – per la poetica delle nazioni.

- Maria Zambrano, Chiari del bosco – per la ragione poetica.

- James Joyce, Finnegans Wake – per l’idea di un sogno collettivo che parla la lingua della notte.

Conclusione: il sogno come strumento di conoscenza e come prassi del futuro

Raccogliendo i fili: il sogno, letto fenomenologicamente, non è fuga ma ponte. A partire dal Lebenswelt, la coscienza scopre (non inventa dal nulla) il passato coperto, lo riporta alla presenza e, con esso, riapre il futuro.

La nascita ci lega a catene generazionali e memorie collettive; l’interpretazione diventa praxis che combatte l’oblio e la reificazione, ridando voce alle storie.

Ogni sogno è, in potenza, un cantiere del nostro avvenire: luogo in cui la lotta per la coscienza plasma possibilità condivise. Qui filosofia, psicoanalisi, antropologia e letteratura non competono, ma collaborano a restituire senso all’umano che sogna, parla, crea la propria storia e nel contempo quella dell’umanità.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica