In questo articolo

Introduzione: il corpo come chiave del risveglio

Non conosco strumento più completo per giungere al nibbāna del corpo

Così, secondo i discorsi del Buddha, la via verso la liberazione non passa per concetti astratti o speculazioni metafisiche, ma per l’esperienza viva, concreta, fisica.

Il corpo – nella sua vulnerabilità, nella sua impermanenza, nel suo continuo mutamento – è la porta d’ingresso alla realtà ultima.

Ogni meditante scopre progressivamente che la consapevolezza non è un atto mentale isolato, ma una presenza integrale che abbraccia sensazioni, emozioni e pensieri. Ed è attraverso questo ritorno costante alla sensazione fisica che la mente si purifica, si schiarisce, si libera.

Nelle parole del maestro Adriano Emina tutto questo diventa concreto:

Riportatevi sempre alla sensazione fisica, qualunque sia l’esperienza. Il corpo è la chiave.

Questa affermazione, apparentemente semplice, racchiude la quintessenza della pratica di vipassana e realtà ultima: un percorso di conoscenza esperienziale che attraversa la mente e la materia fino a dissolvere la distinzione tra osservatore e osservato.

Il corpo come fondamento della conoscenza esperienziale

La mente non può conoscere senza corpo.

È il corpo che fornisce la base percettiva, la materia prima della consapevolezza.

Ogni sensazione fisica – tensione, calore, prurito, dolore, leggerezza – è una porta verso la comprensione profonda della natura dei fenomeni.

Il Buddha, nel Satipaṭṭhāna Sutta (Majjhima Nikāya 10), insegnava:

In questo corpo, lungo un braccio, con la percezione e la mente, io dichiaro che si trovano il mondo, l’origine del mondo, la cessazione del mondo e la via che conduce alla cessazione del mondo

In altre parole, il corpo non è un ostacolo alla spiritualità – come molte tradizioni ascetiche occidentali hanno inteso – ma il luogo stesso dell’illuminazione.

Quando il meditante osserva le sensazioni fisiche, vede emergere tre aspetti essenziali della realtà:

- l’impermanenza (anicca)

- l’insoddisfazione intrinseca (dukkha)

- la non-sostanzialità del sé (anattā)

Sono le tre caratteristiche universali che costituiscono il cuore di ogni esperienza di vipassana e realtà ultima.

Consapevolezza e comprensione: i due poli della conoscenza

Durante i primi momenti di meditazione la pratica è centrata sullo sviluppo della sati (consapevolezza).

Ma la consapevolezza da sola non basta: deve essere accompagnata da sampajañña, la chiara comprensione.

Sati: la presenza mentale nel Satipatthana Sutta

Introduzione Quando parliamo di meditazione e consapevolezza, la parola che emerge con forza nei discorsi del Buddha è Sati, termine che in pali significa molto più di semplice attenzione. È

La consapevolezza osserva, ma la comprensione conosce la qualità dell’oggetto.

È ciò che permette alla mente di discernere:

- cosa è salutare e cosa non lo è

- cosa conduce alla liberazione e cosa alla confusione

Nel linguaggio psicologico moderno, potremmo dire che la consapevolezza è l’attenzione sostenuta, mentre la comprensione è la metacognizione, la capacità riflessiva che riconosce i processi mentali senza identificarvisi.

In termini antropologici, questa doppia funzione della mente – osservare e comprendere – corrisponde a due archetipi della conoscenza:

- l’esperienza immediata del corpo, propria delle culture premoderne e rituali

- l’osservazione distaccata, che ha plasmato la razionalità occidentale

La meditazione unisce questi due poli.

Non è né pura esperienza né pura teoria, ma una conoscenza incarnata: un sapere che si fa carne e sensazione.

Esperienze inusuali e il ruolo della percezione

Durante la pratica si iniziano a vivere esperienze nuove: dissoluzione del corpo, sensazioni di leggerezza, perdita della percezione del tempo e dello spazio.

Il maestro lo spiega così:

Se la percezione non ha mai visto quell’esperienza, non sa come chiamarla.

Può inquadrarla in qualcosa di simile, ma non la conosce ancora

Questa riflessione è straordinariamente moderna.

Dal punto di vista neurofenomenologico, il cervello riconosce ciò che già conosce. La percezione è un atto di memoria: vediamo ciò che la mente sa nominare.

La Visione di Henri Bergson sul tempo e la simultaneità

La differenza tra tempo e spazio, esiste davvero? Henri Bergson, filosofo francese del tardo XIX e inizio XX secolo, ha offerto una visione del tempo profondamente differente rispetto a quella

Quando appare un’esperienza nuova – come la dissoluzione dei confini corporei – la percezione entra in crisi: non trova parole, non ha un “file” precedente da aprire.

È qui che si attiva la vipassana e realtà ultima: la mente rimane presente all’esperienza senza etichettarla con concetti convenzionali. Etichetta, piuttosto, “confusione”, “non conosciuto”, “ignoranza”. Questo atto di onestà percettiva è già comprensione.

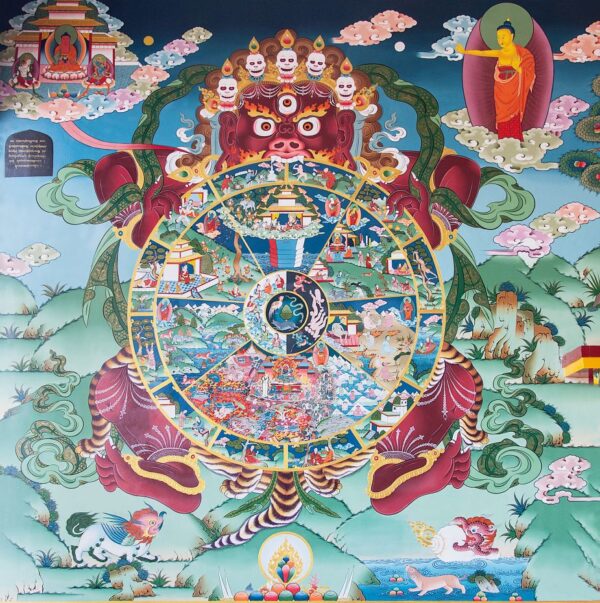

Realtà concettuale e realtà ultima

Una delle intuizioni centrali del discorso riguarda la distinzione tra realtà convenzionale e realtà ultima.

Il Buddha stesso, nel Sammuti-sacca e nel Paramattha-sacca, parla di due livelli di verità.

Verità convenzionale

È il mondo dei nomi, dei concetti, delle forme.

“Questo è un orologio”, “questa è una campana”, “questa è una persona”.

Sono costruzioni linguistiche e mentali che servono alla comunicazione, alla vita di relazione, ma non corrispondono a un’entità stabile nella realtà.

Verità ultima

È il livello esperienziale diretto: le sensazioni di durezza, calore, fluidità, tensione; o, sul piano mentale, la rabbia, la gioia, la tristezza, la pace.

Sono fenomeni direttamente conoscibili, non mediati dal pensiero.

In essi si manifestano le tre caratteristiche universali — impermanenza, insoddisfazione e non-sé.

Quando il meditante osserva il corpo o la mente in questo modo, smette di interpretare e comincia a conoscere.

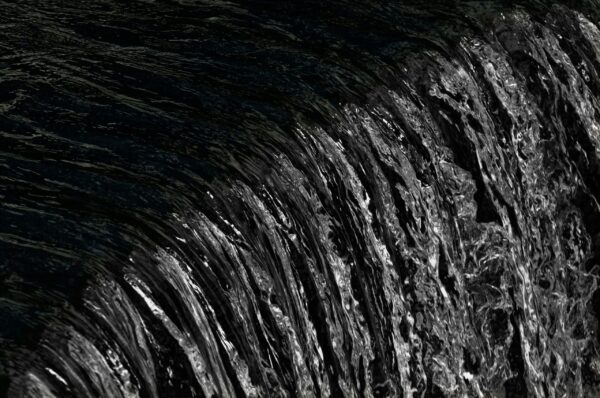

Scopre che il mondo concettuale è un velo, e che sotto di esso c’è un flusso continuo di esperienze che sorgono e svaniscono.

Dal concetto alla sensazione: antropologia di un passaggio

La distinzione tra concetto e realtà ultima ha un risvolto antropologico profondo.

Tutte le culture, a modo loro, hanno creato sistemi di concetti per ordinare il caos dell’esperienza.

L’“io”, il “tempo”, il “corpo” sono costruzioni culturali che servono a dare coerenza alla vita sociale.

Nella vipassana, invece, questi concetti vengono progressivamente disattivati.

Il meditante entra in un territorio pre-linguistico, in cui il corpo non è più “il mio corpo”, ma un insieme di fenomeni in mutamento.

È un ritorno alle origini della percezione, un’archeologia della coscienza.

Come nota l’antropologo Gregory Bateson, “ogni mente è un sistema di differenze che fanno la differenza”.

Nella vipassana, quando le differenze convenzionali si dissolvono, rimane solo il puro conoscere, la differenza ultima tra ciò che sorge e ciò che cessa.

L’esempio della porta che sbatte

Un suono improvviso, spiacevole, può scatenare la rabbia.

La mente costruisce subito una storia: “È stato Giuliano, come sempre distratto, non rispetta il silenzio…”

In pochi secondi, un intero film mentale ha preso forma.

Eppure, se il meditante fosse rimasto presente, avrebbe potuto osservare il processo in tre fasi:

- l’oggetto udito (realtà ultima sensoriale),

- la sensazione spiacevole (vedanā),

- la reazione mentale (rabbia, giudizio, narrazione).

L’insegnamento qui è radicale: la sofferenza non nasce dagli oggetti, ma dai film che la mente costruisce.

Osservando il suono come suono, la rabbia come rabbia, il pensiero come pensiero, la catena si interrompe.

È l’applicazione pratica dell’istruzione data dal Buddha a Bahīya Dārucīriya:

Nel visto ci sia solo il visto, nell’udito ci sia solo l’udito, nel pensato ci sia solo il pensato.

Quando nel visto c’è solo il visto, tu non sarai né qui, né là, né nel mezzo: questa è la fine della sofferenza.

(Udāna 1.10)

Un passo di poesia mistica e insieme di precisione psicologica straordinaria.

Bahīya comprese all’istante, e si illuminò.

Per noi, la strada è più lunga, ma l’istruzione è la stessa: vedere ciò che è, senza costruirci sopra nulla.

Vipassana e realtà ultima: la mente che conosce se stessa

Quando nella pratica si resta nel presente, la mente comincia a conoscere i propri movimenti.

Scopre che ogni esperienza è momentanea, che nulla dura.

Anche la concentrazione (samādhi) nella vipassana non è fissa, ma momentanea, agile, si sposta da un oggetto all’altro seguendo il flusso dell’esperienza.

È qui che si realizza la vera vipassana:

la mente non cerca più un oggetto stabile, ma riconosce l’instabilità stessa come oggetto.

Il cambiamento diventa la base della concentrazione.

Dal punto di vista psicoanalitico, questo processo è una forma di de-identificazione.

L’Io — che tende a fissarsi in immagini, storie, ruoli — viene visto come costruzione transitoria.

Quando il meditante etichetta “film, film”, “rabbia, rabbia”, “immaginazione, immaginazione”, la mente si disidentifica e torna libera.

È la stessa intuizione di Freud quando descrive la funzione analitica come rendere conscio l’inconscio:

qui però si tratta di un inconscio non narrativo, corporeo, che si svela nel ritmo delle sensazioni e nel respiro.

Dolore e pensiero: maestri della consapevolezza

Un altro punto cruciale è l’invito a non giudicare la pratica in base alla quantità di dolore o al numero di pensieri.

Il dolore e il pensiero sono entrambi maestri della consapevolezza.

Il dolore è “il più grande maestro”, dice il maestro, perché tiene svegli e perché mostra, con chiarezza impietosa, l’impermanenza.

La mente che resta con il dolore senza fuggire sviluppa una forza di conoscenza che nessun piacere può dare.

Allo stesso modo, il pensiero non è un nemico.

È il mestiere della mente pensare.

Ciò che conta è riconoscere il pensiero come pensiero, non perdersi in esso.

Etichettare “pensare, pensare” riporta la mente al corpo, alla realtà ultima del momento.

È un modo per rispondere, con la calma della presenza, alla frenesia del pensiero concettuale che domina la vita moderna.

Psicologia del concetto: quando la mente si fissa

La mente ama fissarsi: su un dolore, su un punto, su un’immagine, su un’idea.

Il maestro lo descrive con ironia:

“Puoi stare fermo su un punto quindici minuti in perfetta concentrazione, ma se non sai cosa c’era dentro quel punto, non hai conosciuto nulla.”

Questo è il rischio di ogni forma di spiritualità che si ferma alla quiete: la fissazione come anestesia.

La vipassana non mira alla quiete fine a sé stessa, ma alla conoscenza.

Il mutamento è il suo oggetto.

Dal punto di vista psicologico, potremmo dire che la mente passa dal principio di piacere (fissarsi su ciò che piace) al principio di realtà (vedere anche ciò che è spiacevole).

Solo quando entrambe le polarità vengono viste — il piacevole e lo spiacevole — la mente diventa equanime.

Le tre caratteristiche universali come porta di liberazione

Ogni realtà ultima contiene, istante per istante, le tre caratteristiche universali (tilakkhaṇa):

- Anicca – l’impermanenza: tutto sorge e svanisce.

- Dukkha – l’insoddisfazione: nulla può appagare definitivamente.

- Anattā – la non-sostanzialità: non c’è un sé stabile dietro i fenomeni.

Queste non sono dottrine filosofiche, ma esperienze dirette.

Osservando il corpo, la mente scopre che ogni sensazione, ogni pensiero, ogni emozione nasce, dura un attimo e si dissolve.

Non c’è nulla da trattenere, nulla da possedere.

Rivedere continuamente queste caratteristiche — giorno e notte, dice il maestro — è la via alla purificazione.

È come levigare la mente, fino a che una di queste tre porte si apre e conduce alla libertà.

La dissoluzione dei concetti: tra tempo, spazio e identità

Molti meditanti, dopo giorni di pratica intensa, riferiscono esperienze di “assenza del corpo” o “perdita del tempo”.

Il maestro li rassicura:

“Non è preoccupante. Anche il tempo è un concetto.”

Quando la mente entra nella realtà ultima, i riferimenti convenzionali — mattina, pomeriggio, luogo, identità — svaniscono.

È come se il sistema nervoso si disconnettesse dal linguaggio che di solito filtra la realtà.

È un’esperienza di de-costruzione del sé, non patologica ma liberatoria.

La filosofia occidentale ha intuito qualcosa di simile: Heidegger parla dell’“esserci” come apertura temporale; Merleau-Ponty della “carne del mondo”.

Ma nella vipassana, questa comprensione non è concettuale: è somatica, immediata, vissuta.

La mente che smette di fuggire

Il Buddha diceva:

“L’uomo ordinario fugge dalle sensazioni spiacevoli e cerca quelle piacevoli.

Il saggio, invece, rimane con ciò che c’è.”

Tutta la vita, dice il maestro, è un continuo “fuggire e cercare, fuggire e cercare”.

La pratica interrompe questo movimento: ci insegna a restare.

Restare con la sensazione spiacevole, restare con la gioia, restare con il dolore.

Senza fuggire, senza inseguire.

Questo “restare” è la rivoluzione silenziosa della meditazione.

È la fine della reattività, la nascita della libertà interiore.

Dalla mente ordinaria alla mente contemplativa

Nel percorso di vipassana, si passa gradualmente da una mente che reagisce a una mente che osserva.

Dapprima ci si accorge del pensiero dopo minuti, poi la consapevolezza si fa più rapida, istante per istante, fino a vedere la nascita del pensiero stesso.

È come se la mente imparasse a “vedere se stessa pensare”.

In termini neuroscientifici, si potrebbe dire che si attiva una metaconsapevolezza corticale (rilevata, per esempio, negli studi di Brewer e Davidson sull’attività del precuneo e della corteccia cingolata anteriore nei meditanti esperti).

Quando la mente è così rapida, la catena del pensiero non può più formarsi.

Il film mentale non parte.

È la fine del dramma interiore – anche solo per un istante, ma quell’istante è libertà.

Il dolore, l’insegnante silenzioso

Il maestro conclude ricordando che il dolore è un alleato.

Non va temuto né respinto.

“Il dolore tiene svegli”, dice, “è impossibile addormentarsi con una lancia nella coscia.”

Ogni dolore, se visto con equanimità, rivela la sua natura mutevole.

Il dolore pulsa, si sposta, cambia intensità.

È una lezione di impermanenza, una meditazione in sé.

Dal punto di vista antropologico, questa visione ribalta la concezione occidentale del dolore come male da eliminare.

Nel buddhismo, il dolore è un messaggero: mostra che esiste ancora attaccamento, desiderio, identificazione.

Quando lo si osserva senza paura, diventa una porta.

La libertà del puro conoscere

La pratica culmina in una forma di disidentificazione radicale.

La mente vede i propri contenuti come semplici fenomeni: pensiero, sensazione, emozione.

Li etichetta, li conosce, e così si libera.

Come scrive il maestro:

Con l’etichetta la mente si stacca, poi si riattacca, e tu etichetti di nuovo, fino a che finisce tutto

È un lavoro paziente, quotidiano, umile.

Ma è anche la via più diretta alla libertà.

Quando non c’è più identificazione, non c’è più sofferenza.

Rimane solo la realtà ultima, il puro conoscere che non ha nome né forma, e che il Buddha chiamava nibbāna.

Questo video è stato tratto da

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica