In questo articolo

La natura psicoide della psiche secondo Jung

Per Carl Gustav Jung, la psiche non nasce dal vuoto, ma si radica nella materia stessa, attraverso un processo che sfugge alla rappresentazione razionale. Per questo introduce il concetto di “psicoide”, ovvero una dimensione intermedia tra psiche e corpo, tra spirito e materia.

Mi sembra probabile che la vera natura dell’archetipo non possa essere portata alla coscienza, cioè sia trascendente, per cui io la definisco psicoide.

Jung

In questa linea teorica, Michael Fordham amplia la visione junghiana proponendo l’idea di nucleo psicosomatico originario, in cui si intrecciano sin dall’inizio soma e psiche.

Questo punto zero è come l’intersezione tra due coni, i cui vertici si sfiorano in un istante non rappresentabile, eppure originante.

Psicologia del profondo e archetipi: Lo psicoide

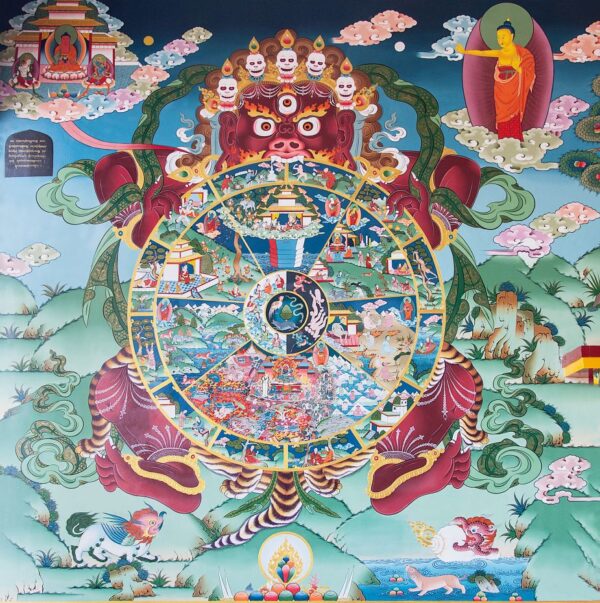

L’archetipo in sé: la sua essenza psicoide L’archetipo è un principio che precede il mentale e il corporeo, un elemento fondamentale della psiche che risale alle origini della coscienza umana.

Il Sé come organizzatore: archetipo, esperienza e corpo

Se consideriamo il Sé come archetipo fondamentale, dobbiamo immaginarlo come uno schema di personalità orientato evolutivamente. Si struttura nell’incontro dinamico tra ambiente esterno e percezioni corporee, generando un senso di sé individuale.

Un a priori inconscio preme verso il divenire della forma: le immagini originarie restano irrappresentabili, eppure determinano i nostri orientamenti più profondi. Questo impulso arcaico è la forza che guida l’individuo verso la forma, verso la rappresentazione, verso la simbolizzazione.

Transfert e partecipazione affettiva nella relazione analitica

Nel rapporto terapeutico, Jung attribuisce al transfert una funzione fondamentale: quella di attivare le immagini archetipiche e rendere possibile la trasformazione psichica.

Questo non può avvenire senza una particolare disponibilità dell’analista, capace di mettersi in gioco, anche corporeamente.

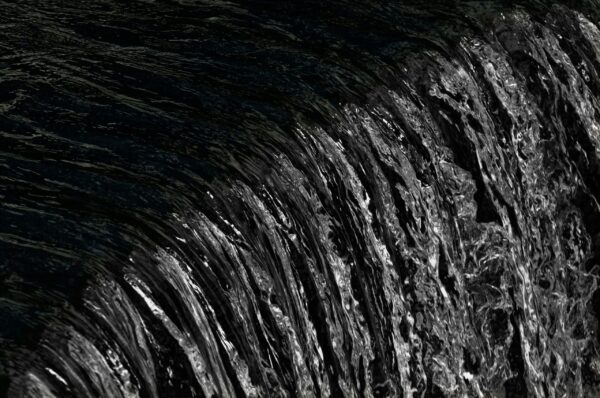

Il corpo diventa attore nella relazione: il dolore dell’altro si sente sulla pelle, si partecipa, si attraversa, fino a che l’olio e l’acqua della psiche di paziente e analista possono distinguersi di nuovo, nella quiete che segue il travaso.

Questa disponibilità affettiva è, allo stesso tempo, contenitore e catalizzatore di un processo simbolico profondo. Più il paziente è grave, più il contagio, il travaso, la fusione psichica sono forti e necessari.

L’importanza del lavoro analitico su di sé

L’altra fondamentale intuizione della teoria junghiana è l’attenzione a un lavoro analitico personale dell’analista. Questo lavoro precedente all’inizio della pratica clinica permette all’analista di conoscere, sciogliere i propri complessi, contattare le proprie aree cieche: l’ombra.

Conoscere l’ombra non è solo accettare la propria parte oscura, ma anche il proprio lato fragile, nascosto, mai conosciuto fino in fondo.

Jung era ben consapevole che l’analista può condurre l’altro solo fino a dove è arrivato lui stesso. Per questo motivo, la formazione analitica non è solo teorica o tecnica, ma anche profondamente personale e trasformativa.

Memoria implicita e rappresentabilità psichica

I vissuti inconsci si iscrivono nella memoria implicita, secondo l’approccio integrativo della psicoanalisi contemporanea. Si tratta di contenuti affettivi, emozionali e relazionali che difficilmente emergono come narrazione cosciente, ma influenzano profondamente i comportamenti.

Neuropsicologia: il nuovo globalismo degli anni '20-50 del 900

La dialettica tra localizzazione e globalismo Una localizzazione scientificamente fondata per la prima volta con l’opera di Broca localizza il linguaggio motorio nell’emisfero sinistro fu seguita molto rapidamente da tutta

Didier e Janine Botella approfondiscono il concetto di rappresentabilità psichica, introducendo l’idea che il bambino sia predisposto alla rappresentazione. Le esperienze precoci vengono inscritte nella memoria implicita e formano la base per lo sviluppo della capacità simbolica.

In quest’ottica, l’azione del complesso junghiano può essere letta come qualcosa iscritto nella memoria implicita con tonalità affettiva.

Questa iscrizione lo rende parzialmente recuperabile nella memoria dichiarativa oppure lo mantiene come complesso autonomo, agito ma non pensato.

L’archetipo come ponte tra inconscio e immagine

Secondo Jung, l’archetipo non è un’immagine, ma la matrice di tutte le immagini. È uno schema originario, universale e impersonale, che organizza le esperienze e ne guida la simbolizzazione.

Le immagini archetipiche sono quindi espressioni, non l’archetipo stesso.

Se mi fossi fermato alle emozioni, forse sarei stato distrutto dai contenuti dell’inconscio. Il mio esperimento mi insegnò quanto possa essere di aiuto scoprire le immagini che si nascondono dietro le emozioni.

Jung

Le immagini diventano simboli, e i simboli sono ponti: collegano l’inconscio con la coscienza, la materia con lo spirito, l’esperienza individuale con la matrice collettiva.

Un a priori inconscio preme verso il divenire della forma, e lo fa tramite immagini simboliche che agiscono come difese e come aperture.

Il silenzio prima del pensiero: l’ascolto archetipico

Nell’esperienza terapeutica, c’è un livello di ascolto che precede ogni forma. È il livello in cui si coglie l’essere dell’altro senza bisogno di pensare, interpretare, contenere.

È uno stato di quiete e accoglienza, che permette alla relazione di esistere prima ancora della parola.

C’è l’ascolto in sé prima di chi ascolta. Il bene prima dell’essere buoni.

Questa posizione interiore è ciò che permette di entrare in contatto con il mondo delle origini, quello archetipico, portatore di orientamento più che di contenuto. Il silenzio, non l’immagine, è il vero contenitore dell’esperienza.

L’inimmaginabile come radice della trasformazione

Esiste nella psiche uno spazio che resta sempre oscuro, indicibile, non rappresentabile. Bion lo chiamava “l’impensabile”. È il nucleo caotico da cui tutto ha origine. Jung colloca qui l’inconscio collettivo, e vi riconosce la sede dell’archetipo.

Psiche, immagini e cervello: il potere delle immagini nella psicoterapia tra neuroscienze e inconscio

Introduzione Nel pensiero occidentale, dominato per secoli dalla logica e dalla razionalità verbale, l’immagine è stata spesso relegata a un ruolo secondario: elemento decorativo, sogno infantile, fantasia da domare. Eppure,

Il processo terapeutico è, in parte, il tentativo di attraversare questo caos e generare forma. Ma per farlo, bisogna imparare a stare nel non-sapere, nel non-pensiero, nel vuoto fertile della trasformazione. È questo che più spesso spaventa: vivere l’esperienza così com’è, senza afferrarla.

Un a priori inconscio preme verso il divenire della forma. E la nostra disponibilità ad accoglierlo è ciò che ci permette di trasformarci.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica