In questo articolo

Perché tornare oggi al dialogo tra buddismo e occidente

C’è un momento, in quasi ogni biografia intellettuale, in cui la domanda non è più “cosa è vero?”, ma “cosa mi serve per vivere meglio?”.

È lì che il buddhadharma – gli insegnamenti del Buddha – smette di essere un capitolo di storia delle religioni e diventa uno specchio.

E lo stesso succede quando rileggiamo i classici dell’Occidente non come reliquie, ma come strumenti: Cartesio che non dogmatizza ma sospende, Kant che segnala i limiti della ragione, Eraclito che vede il divenire come ossatura del reale, Hegel che pensa la relazione come struttura, non come ornamento.

Questo articolo racconta, in forma narrativa e divulgativa, la trama sottilissima che unisce buddismo e filosofia occidentale: un filo che passa per il metodo (il dubbio, l’esperimento, l’esperienza), per i limiti della ragione (le questioni indecidibili) e per tre idee cardine del canone pali – dukkha (la sofferenza), aniccā (l’impermanenza), anattā (il non-sé) – che cambiano di segno quando non restano concetti, ma diventano pratica quotidiana.

L’obiettivo non è cercare equivalenze facili – non ci sono – ma far emergere risonanze: analogie operative, consonanze di metodo, divergenze fertili. E, soprattutto, mostrare come questo dialogo possa diventare cura di sé nel presente.

Il metodo prima della metafisica: dal dubbio cartesiano all’empiria del Buddha

Nel canone pali, una scena ritorna come un ritornello. Alcuni discepoli chiedono: “Maestro, a cosa dobbiamo credere?”. La risposta spiazza: non fatevi guidare da tradizioni, dicerie, autorità dei testi o prestigio del maestro; verificate nell’esperienza ciò che è “salutare” – utile, benefico, kusalā – e ciò che non lo è.

È un invito a un dubbio operativo, non scettico, e a un empirismo etico: la verità non è un possesso, è un metodo.

Chi è cresciuto con il cogito cartesiano avverte una familiarità: il dubbio metodico come dispositivo per sgombrare il campo. Ma se Cartesio sospende per fondare un principio indubitabile, il Buddha sospende per non irrigidire: l’indagine resta aperta, perché la vita è più grande dei suoi concetti.

È un empirismo che, sul piano occidentale, ricorda Hume: niente viene ammesso per autorità, solo per esperienza ripetibile. Con una differenza: per il Buddha il banco di prova non è la previsione scientifica, ma la trasformazione del vissuto – riduce la sofferenza? Accresce chiarezza e compassione? Allora è “vero” nel senso più importante del termine: serve.

Questa priorità del metodo sulla metafisica è, insieme, radicale e pratica. Spiega perché nel buddhadharma il rapporto con i testi non sia mai “strutturale” nel senso dogmatico: i sutta sono mappe, non territori. E spiega perché il maestro – figura potentissima nel contesto indiano, quasi assoluta – nel buddhismo originario sia ricondotto al ruolo di compagno di via: non un’autorità che sostituisce il giudizio, ma una guida esperta che accende la torcia, senza portarla al posto nostro.

Quattro verità come un consulto medico: diagnosi, causa, prognosi, terapia

Quando il Buddha espone le Quattro Nobili Verità, non scrive un manifesto teologico; compila, più prosaicamente, una cartella clinica:

- Diagnosi: c’è dukkha – sofferenza, disagio, attrito esistenziale. Non è solo dolore fisico; è l’insoddisfazione che nasce dall’attaccamento, dalla pretesa che le cose stiano come vogliamo.

- Eziologia: la causa è il desiderio attaccato (taṇhā) e la presa sulle cose. Non il desiderio in quanto tale, ma il suo irrigidirsi in possesso.

- Prognosi: la cessazione (nirodha) è possibile; l’attrito si può estinguere come si spegne una fiamma togliendo combustibile.

- Terapia: l’Ottuplice Sentiero (visione retta, intenzione retta, parola retta, azione retta, mezzi di sussistenza retti, sforzo retto, presenza mentale retta, concentrazione retta) è il protocollo terapeutico.

La logica è disarmante: non basta capire; bisogna praticare. E qui torna la distanza da molta filosofia moderna occidentale, che tende a credere che un argomento ben costruito basti. Nel buddhismo, l’argomento è l’invito; la prova è somatica: si respira diversamente, si litiga diversamente, si soffre diversamente.

Per approfondire il contesto delle Quattro Verità e del Dhammapada, uno dei testi più noti, puoi partire da queste schede divulgative:

- Dhammapada (introduzione): https://it.wikipedia.org/wiki/Dhammapada

- Buddismo (panoramica storica): https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo

I limiti della ragione: kant a Sāvatthī

Un’altra pagina sorprendente del canone racconta di un discepolo, ostinato e brillante, che incalza il Buddha con domande metafisiche: il mondo è eterno? È finito o infinito? Il corpo e la vita sono la stessa cosa o no? Dopo la morte, il “tathāgata” (il “così andato”, il risvegliato) esiste o non esiste? La risposta è una sospensione quadrupla – “sì”, “no”, “sia sì sia no”, “né sì né no” – che non elude: disinnesca.

Non perché le domande siano “vietate”, ma perché ineseguibili dall’apparato cognitivo umano. Si entra in contraddizione, si costruiscono paralogismi. Viene in mente la Dialettica trascendentale della Critica della ragion pura di Kant, dove le antinomie (mondo finito/infinito, causa libera/catena causale, ecc.) non si “risolvono” ma si riconoscono come esiti di un uso trascendentale improprio.

Perché questa rinuncia? Non per rassegnazione, ma per etica del tempo: mentre inseguiamo risposte indecidibili, sanguiniamo.

Nella parabola famosa, l’uomo ferito da una freccia rifiuta di farsela togliere finché non saprà chi l’ha scoccata, di che legno era l’arco, che piume adornavano l’asta. Intanto muore dissanguato. La priorità non è salvare una teoria: è salvare una vita.

Anattā: il non-sé come rivoluzione relazionale

Tra le nozioni più destabilizzanti del buddhismo, anattā – “non-sé” – è probabilmente la più fraintesa. Non dice che “non esistiamo”, ma che non esiste un sé autosussistente, impermeabile, autosovrano.

Ogni identità è relazione, non atomo. Non siamo “cose” a cui poi si aggiungono rapporti; siamo intrecci che si stabilizzano – provvisoriamente – come nodi. Se togli i fili, non resta il nodo.

Tradotto in antropologia quotidiana: il “mio sé” non è una monade; è la trama dinamica di corpo, sensazioni, percezioni, volizioni, coscienza; è famiglia, lingua, città, tempo storico; è microbioma e rapporto con l’aria che respiro.

Persino l’aria smentisce l’illusione di un confine netto: dove finisce il “mio” respiro e dove comincia l’atmosfera? L’ingresso dell’ossigeno, l’uscita dell’anidride carbonica, il ricambio continuo dicono – sul corpo – che anattā non è un’idea astratta: è un fatto respirato.

Qui buddismo e filosofia occidentale si toccano in almeno tre punti forti:

- Eraclito: il reale come divenire; “saliamo e non saliamo nello stesso fiume”. L’identità è processo.

- Platone (Sofista 259a): il non-essere riceve dignità ontologica come differenza; l’essere non è blocco, ma tessitura.

- Hegel: la relazione intrinseca (A è A in quanto non B, C, D…) come struttura del concetto; l’identità è negatività operante.

E in età contemporanea, Whitehead: la realtà come processo (Process and Reality). Non tanto “cose che cambiano”, ma eventi che si concatenano; “entità attuali” che sono composizioni di relazioni.

Non serve forzare equivalenze: le genealogie sono distinte. Ma la risonanza è lampante: davvero, non siamo isole.

Aniccā: l’impermanenza che libera

Se anattā dissolve l’illusione dell’atomo, aniccā dissolve l’illusione della permanenza. Non è un cinismo sulla mortalità: è una descrizione accurata. Tutto ciò che sorge, cessa. Non solo i corpi: relazioni, istituzioni, ideologie, persino le forme religiose. C’è un aneddoto, nella tradizione, in cui il Buddha, morente, consola il discepolo: “Per quarantacinque anni ho insegnato l’impermanenza. Perché ti rattristi che questo corpo impermanente finisca?”. Il discepolo rilancia: “Ma gli insegnamenti, Maestro, quelli restano”.

La risposta è una carezza che non risparmia: anche la forma di questi insegnamenti svanirà. Il punto non è custodire una forma; è tramandare un metodo.

In Occidente, l’idea che il divenire sia sostanza e non difetto – ancora Eraclito e, in altro modo, Hegel – resta una minoranza contro l’attrazione potentissima dell’ousia stabile (da Aristotele a molte metafisiche moderne). Ma dove guardiamo con calma, la realtà non ci chiede permesso: si muove. L’impermanenza, vissuta, ha due effetti inattesi:

- Alfabetizza il dolore: se so che tutto muta, non pretendo l’immutabile.

- Allena il lasciare: non è una rassegnazione depressiva; è eutonia del gesto. A volte trattenere fa più male che lasciare.

Dukkha: sofferenza e attaccamento, dalla clinica alla psiche

Dukkha non è solo “dolore” nel senso biomedico; è l’attrito che deriva dal voler fermare ciò che non si lascia fermare e dal voler respingere ciò che – già – è qui. Intraducibile in una parola, include frustrazione, ansia, invidia, gelo relazionale. Nella psicoanalisi, ci ritroviamo: luoghi come la ripetizione (Freud), il falso sé (Winnicott), l’idealizzazione che diventa gabbia, descrivono come l’Io si irrigidisca in assetti di controllo.

Il buddhismo non propone un “Io buono” contro un “Io cattivo”; propone un lavoro sulla presa. È l’attaccamento – non il legame in quanto tale, ma la presa – a trasformare il mondo in fonte continua di dukkha.

C’è una clinica gestuale nel buddhismo: guardare come prendo le cose, come difendo le mie storie, come mi racconto. Quando l’attenzione scopre la presa in atto, nasce uno spazio di gioco (ancora Winnicott) in cui l’Io non è abolito, ma alleggerito.

Ma allora, il buddhismo è una religione o una filosofia?

La domanda – gettonatissima dal Settecento – ha un difetto nascosto: presuppone categorie occidentali come misure universali. Nella lingua tradizionale, non si parla di “religione” ma di dharma: dottrina, metodo, via, legge, ordine. Sociologicamente, il buddismo si è storicizzato come religione: monaci, monasteri, rituali, scuole. Concettualmente, il suo cuore operativo è filosofia pratica: un addestramento dell’attenzione e dell’azione orientato alla cessazione della sofferenza.

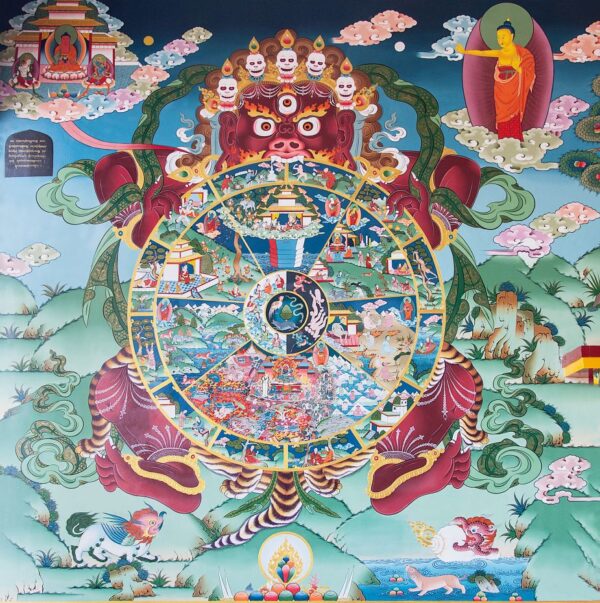

Con l’espansione storica (soprattutto nelle correnti Mahāyāna e Vajrayāna), l’immaginario buddhista si è arricchito di pantheon, simboli, ritualità complesse. Ma, anche laddove compaiono divinità (soprattutto in Tibet), si tratta spesso – come notano studiosi contemporanei – di figure mentali: personificazioni di qualità e forze psichiche su cui lavorare, non “dei” nel senso greco o monoteistico. Il test di autenticità, nella tradizione, resta lo stesso: riduce dukkha? Se sì, è dharma. Se no, è un ornamento.

Per uno sguardo panoramico storico (senza pretesa specialistica):

- Buddismo tibetano: https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo_tibetano

- Mahāyāna: https://it.wikipedia.org/wiki/Mahayana

Il respiro come filosofia: quando la meditazione non è “pensare a”

Nell’Occidente tardo-medievale il termine meditatio descrive una cura del testo sacro: lectio – meditatio – oratio – contemplatio. In Cartesio, le “Meditazioni” sono esercizi concettuali. Nel buddhismo, l’asse ruota: la meditazione (jhāna, dhyāna) è pratica corpo-mente, uno stare che educa la mente attraverso il corpo. Il respiro (ānāpānasati) è l’oggetto principe: inspirare consapevolmente, espirare consapevolmente.

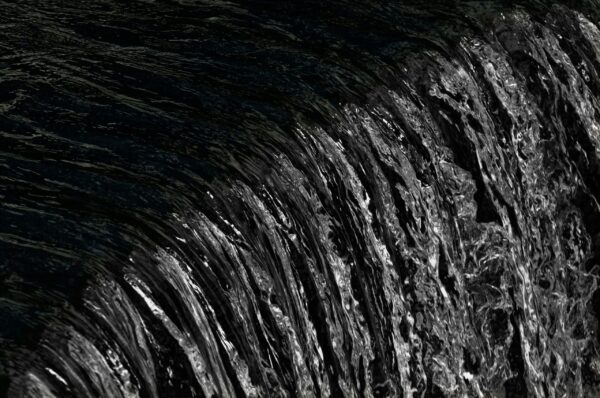

Sembra poco? È un laboratorio ontologico. Nel respiro sperimento aniccā (il ritmo che nasce e svanisce) e anattā (la continuità porosa tra “me” e l’aria). Il respiro non è tuo né mio: è il tra. Allenare l’attenzione lì non è un rito esotico: è ricordarsi di ciò che c’è sempre stato. E, clinicamente, funziona: modulare il respiro regola il sistema nervoso autonomo, scioglie reattività, insegna a rispondere invece di reagire.

Dalla relazione alla responsabilità: etica senza assoluti

Se non c’è un sé atomico e tutto è in relazione, l’etica non può essere un codice scritto in cielo; deve essere attenzione situata. La domanda non è “questo è giusto in assoluto?”, ma “in questa relazione concreta, cosa riduce sofferenza, cosa la aumenta?”. Non relativismo, ma responsabilità: rispondere senza ripararsi dietro un dogma. Per questo l’Ottuplice Sentiero non è un decalogo, è una competenza che si affina, che sbaglia, che impara.

Qui la risonanza con l’Occidente non è dottrinale ma pratica: quando Aristotele parla di phronesis (saggezza pratica), quando l’etica della cura contemporanea mette al centro la relazione, quando Hannah Arendt invita a pensare senza corrimano, succede qualcosa di familiare.

Schopenhauer tra consolazione e malinteso

Schopenhauer fu tra i primi, in Europa, a prendere sul serio testi indiani: amò le Upaniṣad come “consolazione della sua vita” e lesse (per quanto limitatamente) il Dhammapada. Vide nel mondo una struttura di dolore e ravvisò consonanze col buddismo. La consonanza, sulla diagnosi (dukkha) e sulla causa (volontà/brama), è reale. Manca però, nel suo impianto, l’apertura terapeutica della terza e quarta verità: la cessazione e il cammino. Il suo pessimismo ha una nobiltà tragica; il buddhismo ha una pragmatica della liberazione. Non basta nominare il dolore; bisogna disinnescare il meccanismo.

Storie, culture, corpi: un intermezzo antropologico

L’idea di guru come autorità praticamente illimitata è, nell’India brahmanica, gigantesca. Il buddhismo ne riduce il raggio, trasformando il maestro in amico esperto (il kalyāṇamitta) e legando la validità di un insegnamento non alla sua fonte, ma al suo esito. Anche questo è un fatto antropologico: cambia l’assetto del potere spirituale. Non scompare la possibilità di abuso – nessuna tradizione ne è immune – ma la struttura orizzontale dei monasteri originari (molte “piramidi piccole” invece di una piramide unica) riequilibra il campo. È un modello in cui la comunità (saṅgha) è co-protagonista della via.

Dall’altra parte del mondo, la genealogia occidentale ha oscillato tra chiese verticali e accademie: a un estremo, istituzioni religiose fortemente gerarchiche; all’altro, università come spazi di disputa regolata. Nel mezzo, ordini e scuole. Il dialogo tra questi assetti e il paradigma buddhista non è un confronto di dogmi, ma un esperimento culturale: cosa succede quando portiamo presenza mentale nelle democrazie deliberative? O quando portiamo la phronesis aristotelica nel training di mindfulness? Le contaminazioni, se non vengono ridotte a moda, sono cantieri.

Psicoanalisi, neuroscienze, mindfulness: incontri contemporanei

Negli ultimi decenni, pratiche di attenzione ispirate (anche) al buddhismo – spesso sotto l’etichetta “mindfulness” – sono entrate in clinica, scuola, azienda. A volte come protocollo (MBCT, MBSR), a volte come elemento trasversale di psicoterapie diverse. Il rischio di secolarizzazione superficiale esiste: togli il contesto etico, prendi la tecnica, la trasformi in tool di produttività. Ma quando l’attenzione torna all’intenzione (ridurre sofferenza, non ottimizzare performance), l’incontro è fecondo.

Con la psicoanalisi, il dialogo è profondo: “osservare senza giudicare” somiglia a quell’assetto fluttuante dell’analista; la non identificazione con i pensieri ricorda lo scarto che permette al soggetto di non coincidere con i propri contenuti mentali; la compassione (karuṇā) come forma dell’oggettività calda. Con le neuroscienze, si osservano correlati di regolazione (attenzione, interocezione, modulazione dell’amigdala), ma l’etica del buddhismo ricorda che non basta cambiare pattern cerebrali; bisogna cambiare vita.

Esempi quotidiani: tre scene

1) la mail che brucia

Arriva una mail sgradevole. Il corpo si accende. In anattā riconosci che “la mia reazione” è rete: storia personale, sonno, caffè, toni dell’altro, fantasmi. In aniccā ricordi: passerà. In dukkha vedi la presa: vuoi che il mondo non contenga ostilità. Un ciclo di tre respiri consapevoli apre uno spazio tra impulso e risposta. La risposta cambia tono, tu cambi.

2) la relazione che finisce

Una storia si spegne. Il dolore è reale. Lavorare con aniccā non è negarlo; è non trasformarlo in identità (“sono il mio abbandono”). Si pratica il lasciare come atto gentile: tenere care le tracce, senza idolatrarle. La ferita diventa apertura e non destino.

3) il figlio che cresce

Un adolescente contende il mondo. L’Io genitoriale vuole stabilità. Anattā ricorda: non era “nostro” in senso proprietario. È relazione che muta. La compassione non è cedere a tutto; è educare senza confondere amore e controllo.

Come si comincia: un protocollo minimo

Non serve un monastero, serve regolarità. Un protocollo quotidiano semplice:

- Cinque minuti di respiro (mattina e sera): postura comoda, occhi socchiusi, segui l’aria che entra/esce. Quando ti distrai (accade), torna. È tutto qui.

- Tre campanelli di presenza al giorno: associa un gesto ricorrente (aprire una porta, lavarsi le mani, posare il telefono) a un micro-pausa di tre respiri.

- Una relazione da alleggerire: scegli una situazione tesa e pratica, prima, una risposta che riduca dukkha (anche solo il tuo).

Non è ascetismo cupo; è igiene mentale. Gli effetti – più spazio, meno reattività, più gentilezza – non sono miraggi; sono apprendimenti.

Cosa resta, cosa cambia

Alla fine di questa traversata, possiamo dirlo senza enfasi: buddismo e filosofia occidentale non sono due galassie che si ignorano. Sono due tradizioni che, pur autonome, si specchiano su alcune questioni decisive:

- Metodo: sospendere l’autorità, verificare nell’esperienza (Buddha, Cartesio, Hume).

- Limiti: riconoscere l’indecidibile e non morirci dentro (Buddha, Kant).

- Relazione: pensare/abitare l’identità come tessitura (Buddha, Eraclito, Platone, Hegel, Whitehead).

- Pratica: far sì che la filosofia non sia solo linguaggio ma gesto (Ottuplice Sentiero; phronesis; etiche della cura).

Cosa cambia? Il buddhismo porta un primato della pratica che, per quanto presente in filoni occidentali (stoicismo, epicureismo, alcune etiche contemporanee), raramente ha avuto un posto centrale e prolungato. L’Occidente porta un’arte argomentativa che, quando non diventa puro virtuosismo, è una risorsa critica formidabile. Insieme, fanno una coppia strana e fruttuosa.

Risorse per continuare

- Dhammapada (testo e introduzione): https://it.wikipedia.org/wiki/Dhammapada

- Buddhismo (panoramica): https://it.wikipedia.org/wiki/Buddhismo

- Kant – Critica della ragion pura: https://plato.stanford.edu/entries/kant/

- Mindfulness (introduzione): https://it.wikipedia.org/wiki/Mindfulness

- Whitehead – Process and Reality (scheda): https://plato.stanford.edu/entries/whitehead/

(Nota: i link sono introduttivi e non sostituiscono lo studio dei testi primari.)

Una filosofia che si fa respiro

Se dovessimo condensare tutto in un’immagine, sarebbe questa: una persona seduta, che respira. Non fugge dal mondo; impara a stargli accanto. Sa che non è un’isola (anattā), sa che tutto scorre (aniccā), sa che la presa fa male (dukkha). Non si aggrappa a un dio o a un concetto per non sentire; si allena a sentire senza frantumarsi. È poco? È tantissimo.

Nel mondo che brucia di velocità e opinioni, il dialogo tra buddismo e filosofia occidentale non è un lusso per specialisti. È una tecnologia umana. Una way of life che ci ricorda l’essenziale: prima pratica, poi teoria; prima cura, poi dottrina; prima respiro, poi parola.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica