In questo articolo

La filosofia come tradizione occidentale

La filosofia è una tradizione millenaria che ha plasmato l’identità culturale dell’Occidente. Non è un dettaglio marginale: la nostra storia europea è stata profondamente segnata dal pensiero filosofico, al punto che la nostra stessa identità ha avuto un imprinting che non si è mai dissolto.

Anche oggi, in un’epoca che parla spesso di “crisi della filosofia”, il discorso filosofico resta uno degli strumenti più importanti per comprendere chi siamo, dove siamo e dove stiamo andando.

Tra i temi più significativi vi è il binomio esperienza e coscienza. Due parole comuni, ma che la filosofia invita a ripensare in profondità, mostrando quanto siano meno ovvie di quanto sembri.

Il senso comune come metafisica nascosta

Per il senso comune l’esperienza sembra semplice: c’è un soggetto (“io”) che entra in contatto con un oggetto (il mondo), e tra i due si stabilisce un rapporto. L’esperienza appare quindi come un ponte tra soggetto e oggetto.

Questo modello è così diffuso da influenzare anche le scienze moderne. Le neuroscienze, ad esempio, descrivono l’esperienza come il risultato di rappresentazioni mentali, circuiti neuronali e sinapsi che producono un’immagine del mondo esterno.

Il problema della coscienza tra filosofia, intelligenza artificiale e neuroscienze

Introduzione La coscienza è uno dei misteri più affascinanti e complessi della nostra esistenza. È ciò che ci permette di dire “io ci sono”, di vivere il mondo non solo

Ma la filosofia ci avverte: il senso comune non è mai neutro. È già una metafisica sedimentata, piena di presupposti impliciti. Pensare che ci sia sempre un soggetto e un oggetto indipendenti, legati da un ponte successivo, è già una costruzione filosofica che va messa in questione.

L’epoké fenomenologica: sospendere il giudizio

È qui che entra in gioco la fenomenologia di Edmund Husserl. Riprendendo il termine greco epoké, usato dagli scettici antichi, Husserl invita a mettere tra parentesi le certezze del senso comune.

Mettere tra parentesi non significa negare il mondo, ma sospendere il presupposto che soggetto e oggetto esistano indipendentemente e che l’esperienza sia solo un ponte tra i due. In questo modo possiamo osservare l’esperienza nella sua purezza.

Un esempio: spesso immaginiamo di poter distinguere nettamente il “prima” e il “dopo” dell’esperienza. Ma la verità è che siamo sempre già dentro l’esperienza, non possiamo mai collocarci al di fuori di essa.

Nascita e morte: ai confini dell’esperienza

Un aspetto paradossale emerge subito: nascita e morte non appartengono alla nostra esperienza diretta.

- Nessuno di noi è stato contemporaneo alla propria nascita

- Nessuno di noi sarà mai contemporaneo alla propria morte

Già Socrate, nel Fedone, rifletteva sul legame tra esperienza e immortalità dell’anima. Epicuro rassicurava i suoi allievi dicendo: “La morte non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è lei, e quando c’è lei non ci siamo più noi”.

Lo scrittore russo Lev Tolstoj, nel racconto La morte di Ivan Il’ič, descrive la sofferenza del protagonista come il tormento non solo della paura, ma di un paradosso logico: non poter vivere la propria morte in prima persona.

Il filosofo contemporaneo Emanuele Severino ha radicalizzato questa intuizione, sostenendo che “il presente è eterno”: non esiste un momento in cui usciamo dall’esperienza, perché finché viviamo siamo sempre e soltanto nell’esperienza.

Il presente come infinito in atto

L’esperienza non è un frammento delimitato tra passato e futuro, ma un presente infinito.

Sant’Agostino, nelle Confessioni, rispondeva a chi gli obiettava che “il tempo scorre”:

- il passato vive come presente del passato (memoria),

- il futuro vive come presente del futuro (attesa),

- e solo il presente del presente è davvero attuale

L’esperienza è quindi un presente senza confini, che i filosofi hanno definito infinito in atto. A differenza dell’infinito “potenziale” dei numeri (sempre oltre, sempre incompleto), l’infinito dell’esperienza è attuale, dato interamente in ogni momento.

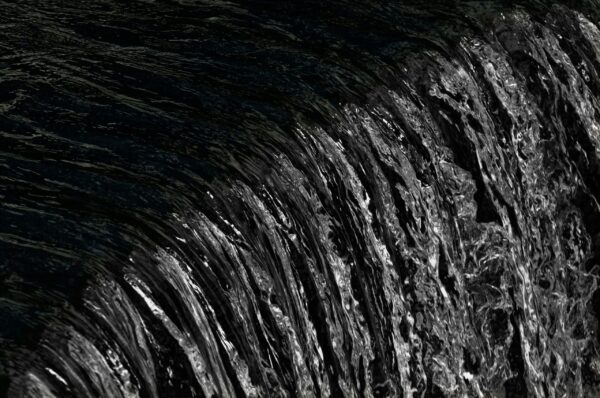

Come la linea dell’orizzonte che arretra a ogni nostro passo, l’esperienza è un orizzonte che non possiamo mai raggiungere né superare.

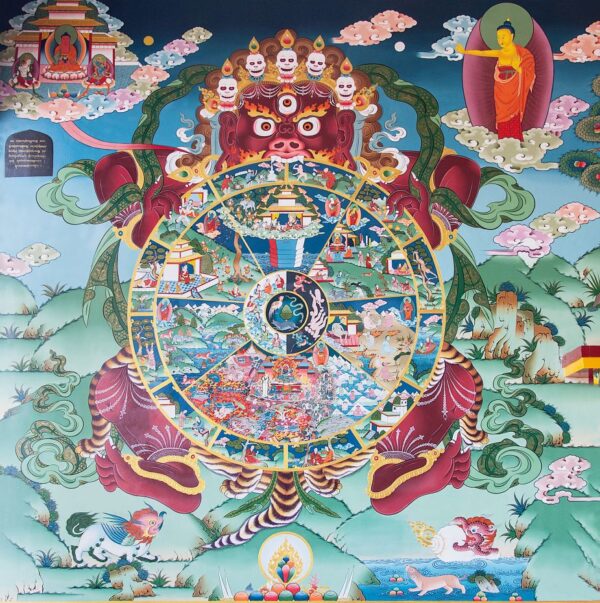

L'esperienza religiosa e la psicoanalisi

La religione e la causa finale La religione si mette sempre in rapporto con la causa finale, il soggetto è oggi uscito dal cogito cartesiano e si pone nel rapporto

Esperienza e coscienza: un primo bilancio

Dopo questo percorso, possiamo già tirare una conclusione provvisoria:

- il senso comune riduce l’esperienza a un ponte tra io e mondo,

- la fenomenologia mostra invece che siamo sempre già nell’esperienza,

- nascita e morte segnano i confini del nostro linguaggio, non della nostra esperienza,

- il presente esperienziale è eterno e infinito

Questo ribalta il modo in cui comprendiamo esperienza e coscienza. Non si tratta più di due poli separati, ma di un unico orizzonte originario che accompagna costantemente la vita.

Conclusione

La filosofia non è una disciplina astratta. È, come diceva William James, una forma di veggenza, capace di svelare i presupposti nascosti del senso comune e di restituirci una visione più radicale.

Riflettere su esperienza e coscienza ci obbliga a riconoscere che siamo immersi in un presente eterno, che non ha “prima” né “dopo”, e che la nostra vita si svolge interamente dentro questo orizzonte senza confini.

Il testo di questo articolo è stato tratto dal seguente video:

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica