In questo articolo

Introduzione: quando le emozioni si fanno corpo

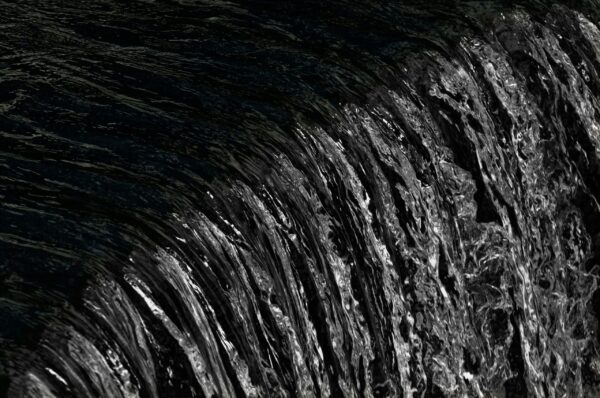

Ogni emozione, prima di essere pensata, è sentita. Prima di diventare parola o racconto, si manifesta come sensazione fisica, come un tremito nel petto, un calore che sale al volto, un nodo allo stomaco.

È il corpo il primo a sapere, il primo a reagire, il primo a registrare l’impatto di ciò che viviamo.

Eppure per secoli, la cultura occidentale ha separato mente e corpo, ragione e sentimento, relegando le emozioni a un territorio inferiore, opaco, femminile, animale.

Solo negli ultimi decenni — grazie alle neuroscienze, alla psicologia e all’antropologia culturale — stiamo tornando a comprendere che la vita emotiva è scritta nel corpo, come una lingua antichissima che tutti parliamo ma pochi comprendono davvero.

Un teatro invisibile eppure sempre in scena, in cui ogni sentimento prende forma come gesto, postura, calore, contrazione, respiro.

Lo studio delle emozioni nel corpo: la mappa di Nummenmaa

Nel 2013 un gruppo di neuroscienziati finlandesi guidati da Lauri Nummenmaa, dell’Università di Aalto e di Turku, pubblicò uno studio destinato a diventare iconico: Bodily maps of emotions (Nummenmaa et al., PNAS, 2013).

I ricercatori chiesero a più di 700 persone di indicare su una sagoma corporea le zone in cui sentivano aumento o diminuzione dell’attività fisiologica (come calore, tensione, energia) mentre provavano diverse emozioni: gioia, paura, rabbia, disgusto, tristezza, amore, ansia, orgoglio, vergogna, invidia, e altre.

Il risultato fu una mappa cromatica del corpo emotivo umano, un arcobaleno di sensazioni che rivelava pattern universali:

- la gioia irradiava calore e vitalità in tutto il corpo

- la rabbia si concentrava nella parte superiore, come energia pronta all’azione

- la tristezza raffreddava gli arti inferiori, segno di chiusura e perdita di forza

- l’amore riscaldava il petto, sede simbolica e fisiologica del cuore

- la paura attivava testa e torace, preparando il corpo alla fuga o alla difesa

Queste configurazioni si sono rivelate transculturali, presenti in individui di culture e lingue diverse, suggerendo che la grammatica corporea delle emozioni è universale.

Psicoanalisi, Neuroscienze e Medicina: Emozioni e trauma

La connessione tra psicoanalisi, neuroscienze e medicina rappresenta un territorio affascinante e complesso, dove le scoperte scientifiche e le intuizioni filosofiche si incontrano per esplorare le profondità della mente umana.

Dalla fisiologia alla fenomenologia: sentire è già pensare

Ciò che Nummenmaa ha dimostrato con i colori, Antonio Damasio lo aveva già intuito sul piano teorico negli anni ’90, nei suoi studi su emozioni e coscienza (L’errore di Cartesio, 1994).

Damasio sosteneva che le emozioni sono mappe somatiche, cioè schemi corporei registrati nel cervello che ci permettono di riconoscere e nominare ciò che proviamo.

Quando il corpo reagisce — accelera il battito, irrigidisce i muscoli, cambia la temperatura — la mente interpreta quei segnali e li trasforma in esperienza emotiva.

In questa prospettiva, pensare non è mai disincarnato: ogni emozione, prima di essere “psicologica”, è “somatica”. E ogni pensiero emotivo nasce dal modo in cui il corpo si dispone di fronte al mondo.

Il corpo come teatro delle emozioni: un’antica intuizione

L’idea che il corpo sia lo spazio dove le emozioni si manifestano non è nuova. Già Aristotele, nella Retorica, scriveva che l’anima “non pensa senza un’immagine corporea”.

E nelle tragedie greche, il pathos non era un concetto astratto: era qualcosa che scuoteva il corpo, deformava il volto, piegava la voce.

L’anima: con Jung alla scoperta del nostro mistero interiore

L’anima esiste? Il 6 dicembre 2013 prendeva vita una provocazione intellettuale: L’anima non abita più qui. A distanza di dodici anni, la domanda torna, ma sotto forma di dubbio fertile:

Nel teatro classico giapponese Nō, ogni emozione è una vibrazione che si trasmette dal performer al pubblico attraverso il controllo minuzioso del respiro e del movimento.

Nell’India antica, il trattato estetico Nāṭyaśāstra (II sec. a.C.) descriveva la danza come veicolo per incarnare gli stati emotivi (rasa): ogni gesto del corpo era un canale per l’esperienza interiore.

In tutte le culture, l’emozione è inseparabile dalla sua espressione corporea.

È il corpo a recitare, anche quando la parola tace

Ecco perché l’idea de il corpo come teatro delle emozioni non è solo una metafora poetica: è una verità antropologica universale.

Il dualismo occidentale e la dimenticanza del corpo

Con Cartesio, nel XVII secolo, l’Occidente pose una frattura: cogito ergo sum.

La mente divenne il luogo della verità, il corpo un meccanismo.

Le emozioni furono confinate al disordine, alla debolezza, alla femminilità o all’animalità.

Henri Bergson, la soluzione al dualismo Cartesiano

Il filosofo e accademico Rocco Ronchi illustra come Henri Bergson, nel volume Materia e memoria (Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito), inauguri una prospettiva tesa a saldare

Questo dualismo ha impregnato la scienza e la filosofia per secoli, fino a creare un analfabetismo emotivo diffuso.

Abbiamo imparato a reprimere, razionalizzare, spiegare — ma non a sentire. La psicologia moderna nasce proprio dal tentativo di ricucire questa frattura: da Freud a Jung, da Reich a Merleau-Ponty, ogni grande pensatore del Novecento ha provato a riportare il corpo nella stanza della mente.

Freud e il corpo simbolico

Per Sigmund Freud, le emozioni represse si trasformano in sintomi corporei.

L’isteria, studiata insieme a Charcot, fu il suo primo laboratorio per comprendere come il corpo “parla” ciò che la parola tace.

Ogni contrazione, ogni dolore senza causa organica, ogni paralisi isterica era un frammento di linguaggio inconscio.

Freud non parlava ancora di neuroscienze, ma intuì che il corpo è un archivio di esperienze emotive non elaborate.

Il sintomo, per lui, è una messa in scena: una rappresentazione teatrale dell’inconscio.

In questo senso, la psicoanalisi è anche una drammaturgia del corpo, in cui il terapeuta e il paziente partecipano allo stesso teatro invisibile.

Psicoanalisi: differenza tra negazione e diniego

Negazione e Diniego in psicoanalisi La psicoanalisi utilizza diversi concetti per descrivere meccanismi di difesa e processi psicologici complessi. La distinzione tra “negazione” e “diniego” è spesso discussa in questo

Wilhelm Reich: la corazza muscolare

Allievo e poi dissidente di Freud, Wilhelm Reich portò il discorso più a fondo.

Egli osservò che le emozioni represse si fissano nel corpo sotto forma di tensioni croniche, vere e proprie corazze muscolari che limitano il flusso vitale.

Il corpo è la biografia congelata dell’individuo

Reich

La rabbia trattenuta si accumula nelle spalle e nel torace, la paura nello stomaco, la tristezza nei polmoni.

Queste intuizioni, oggi, trovano conferma nella psicosomatica e nelle neuroscienze affettive.

Il corpo non è solo teatro, è anche memoria: registra e conserva le scene non concluse della nostra storia emotiva.

Antropologia delle emozioni: il corpo come linguaggio culturale

Ogni cultura insegna come sentire e come mostrare le emozioni.

In Giappone, la rabbia è spesso trattenuta, mascherata da un sorriso di cortesia; nelle culture mediterranee, invece, è più accettata come esplosione espressiva.

Ma ciò non significa che proviamo emozioni diverse: significa che le recitiamo diversamente.

L’antropologa Margaret Mead, negli anni ’30, osservò che anche le emozioni più intime — vergogna, orgoglio, desiderio — vengono modellate dalla società.

Il gruppo come strumento terapeutico

Cos’è la psicoterapia di gruppo? L’intervento di gruppo in generale prevede una specifica metodologia basata sull’ideazione e attuazione di una strategia per rendere un gruppo più efficace. La psicoterapia di

Ogni cultura è un copione che il corpo interpreta. Eppure, sotto la superficie, rimane un sostrato comune, una fisiologia universale che Nummenmaa ha mostrato nei suoi esperimenti: le emozioni accendono o spengono le stesse aree corporee, ovunque nel mondo.

Neuroscienze affettive: la mente nel corpo

Oggi le neuroscienze parlano apertamente di embodied cognition, la cognizione incarnata.

Secondo questo paradigma, la mente non è localizzata solo nel cervello, ma distribuita nell’intero organismo.

Neuroscienze: frontiere della ricerca

Le “Quattro E” – Embedded, Embodied, Enacted, Extended cognition Embedded Una cognizione incorporata all’interno di un ambiente, all’interno della prospettiva della mente Embedded il focus riposa sull’interazione dell’agente con il

Il sistema nervoso autonomo, l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, il microbiota intestinale: tutto contribuisce al modo in cui percepiamo e regoliamo le emozioni.

Quando proviamo paura, l’amigdala si attiva e invia segnali al corpo: aumento del battito, contrazione muscolare, dilatazione delle pupille.

Ma allo stesso tempo, il corpo invia feedback al cervello: è questo dialogo bidirezionale che crea la qualità soggettiva dell’emozione.

Psicoanalisi contemporanea e neuroscienze: un dialogo ritrovato

La psicoanalisi contemporanea ha riscoperto il valore del corpo nella relazione terapeutica.

Concetti come “risonanza intercorporea”, “controtransfert somatico”, o “regolazione affettiva incarnata” (Stern, Schore, Fonagy) indicano che il terapeuta sente nel proprio corpo ciò che il paziente non può ancora esprimere.

Abitare il vuoto: dal gesto alla parola, dalla voce alla comunità

Introduzione Che cosa distingue l’essere umano dagli altri viventi? La domanda, antica quanto la filosofia stessa, è stata declinata in mille modi. C’è chi ha visto la differenza nel linguaggio,

Le emozioni si trasmettono non solo con le parole, ma attraverso microgesti, tono di voce, ritmo respiratorio.

La stanza d’analisi diventa allora un luogo dove due corpi dialogano silenziosamente, prima ancora che due menti si comprendano.

Arte, danza e il linguaggio delle emozioni incarnate

L’arte, la danza e la musica sono i luoghi dove il corpo torna a essere linguaggio.

Il danzatore non rappresenta un’emozione: la vive, la attraversa, la fa accadere.

Nel gesto artistico, il corpo ritrova la sua intelligenza originaria.

Pensiamo a Pina Bausch, alle sue coreografie in cui la tristezza, la rabbia o l’amore diventano movimenti collettivi; o a Marina Abramović, che trasforma la sofferenza in rituale fisico condiviso.

Queste esperienze mostrano che il corpo non è mai un limite: è un medium di verità.

Conclusione: tornare al corpo che sente

Tornare al corpo non significa rinunciare alla mente, ma riconoscere che la mente pensa nel corpo.

Ogni emozione è un messaggio biologico e simbolico insieme, un linguaggio antico che chiede ascolto.

Nel corpo si scrive la nostra storia, si manifestano le ferite e le gioie, le attese e i desideri.

Comprendere il corpo come teatro delle emozioni significa restituire dignità all’esperienza incarnata, riconoscere che il sapere non è solo nel cervello, ma nel battito, nel respiro, nella pelle che sente.

E che, forse, la conoscenza più autentica non è quella che si spiega, ma quella che si vive nel corpo che sa.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica