In questo articolo

Introduzione: difendere l’onore della filosofia nell’epoca del possibile

Negli ultimi decenni una parte importante della cultura europea ha vissuto sotto il segno della sospensione del filosofico: si è diffuso il convincimento che la filosofia sia un’illusione di fondamento, un esercizio decostruttivo che smaschera pretese e lascia dietro di sé soltanto tracce, rimandi, rinvii. In questo scenario, parlare di canone minore significa, anzitutto, prendere partito per l’effettività contro l’inflazione del possibile; significa scommettere sulla capacità della filosofia di produrre concetti che illuminano ciò che la scienza vede e fa, senza ridursi né a ancella né a tribunale della scienza.

La tesi che guiderà questo lungo percorso è semplice e insieme esigente: più in alto del possibile e del necessario sta l’effettivo. Questa formula – che attraversa, con accenti diversi, la linea Bruno–Spinoza–Bergson–Whitehead–Deleuze (ma anche James, Simondon e altri) – non è una provocazione terminologica.

È un invito a pensare il processo come assoluto: non il cambiamento di una sostanza pre-datata, ma la differenziazione immanente che genera, insieme, i termini e le relazioni.

In quest’ottica, l’espressione filosofia della natura va intesa in senso forte: non come nostalgica metafisica della sostanza, bensì come ontologia dei processi, capace di parlare con la fisica, la biologia, le scienze cognitive e, insieme, di dialogare con l’antropologia e con la psicoanalisi. È, in breve, una filosofia della natura contemporanea.

Che cos’è il “canone minore” e perché oggi

Chiameremo “canone minore” una famiglia di pensieri che si oppone alla triade divenuta, nel Novecento, quasi un dogma: finitezza–contingenza–intenzionalità.

- Finitezza: l’idea che la verità si dia solo dentro il limite, e che la morte come impossibilità costitutiva sia il fondamento dell’accesso all’essere

- Contingenza: la tesi per cui, al di sopra del reale, sta il possibile; la domanda filosofica per eccellenza diventa il “perché qualcosa piuttosto che il nulla?”, presupponendo che il nulla sia lo stato di default

- Intenzionalità: la correlazione coscienza–mondo come apriori universale, oltre il quale non si può retrocedere

Il canone minore non nega l’importanza di questi motivi; contesta, piuttosto, il loro primato. Propone una rivoluzione modale:

- Effettività prima del possibile: il reale non è un ritaglio precario su fondo di nulla; è potenza che si attua e, attuandosi, differenzia.

- Processo prima della sostanza: ciò che è non è una cosa che cambia, ma un cambiamento che fa cose.

- Pre-intenzionale: la coscienza intenzionale si radica in una sensibilità impersonale (Whitehead), in una durata (Bergson) o in una transindividualità (Simondon) che non è proprietà dell’io, ma trama comune del vivente.

Il concetto di durata in Bergson: l'intuizione filosofica che attraversa tutta la sua opera

Introduzione Henri Bergson è uno di quei filosofi che, pur avendo scritto solo quattro opere fondamentali, ha lasciato un’impronta profonda su tutto il pensiero del Novecento. L’intera costruzione teorica di

Questa inversione restituisce alla filosofia la sua vocazione propositiva.

Fare filosofia, qui, non significa smascherare, ma inventare concetti adeguati ai processi che osserviamo, in continuità critica con le scienze della natura e della vita.

Una genealogia rapida: da Copernico e Bruno a Spinoza

Quando si dice “rivoluzione copernicana”, si pensa spesso a un semplice decentramento dell’uomo. Ma in Giordano Bruno la vera novità è il coraggio di assumere l’infinito in atto: infiniti mondi non come collage di possibilità, ma come espressione di una potenza che non può non attuarsi. Qui si spezza la dicotomia classica potenza/atto (intesa in chiave antropomorfica) e si apre lo spazio per un immanentismo processuale che culmina, per altra via, nella causa sui spinoziana: la natura naturans come effettività che si esprime in innumerevoli modi (natura naturata).

Questa linea, minoritaria rispetto al ritorno tragicista della finitudine, punta a una metafisica senza nostalgia: non giustifica l’essere, lo mostra come pienezza processuale. È la preistoria di quella filosofia della natura contemporanea che ritroveremo in Bergson e Whitehead.

Bergson: durata, creatività e critica del possibile

Bergson smonta un pregiudizio sedimentato: il possibile non precede il reale; viene retro-proiettato su di esso come immagine semplificata. La durata non è una linea di istanti discreti, ma continuità di differenziazione, dove il nuovo non è scelto tra alternative pre-disegnate, bensì si crea.

In termini psicoanalitici, questa critica tocca la retorica della mancanza: se il desiderio è sempre desiderio di un oggetto mancante, restiamo prigionieri del possibile come catalogo del negativo. Bergson propone un desiderio positivo: slancio vitale (élan vital) che crea forme e tempi. L’io non è un centro fisso, ma un plesso di ritmi che si contraggono e si dilatano, un tema che dialoga con le neuroscienze contemporanee (sistemi di previsione, dinamiche di complessità) e con la clinica dell’attenzione.

La mente come macchina predittiva

Per secoli abbiamo cercato di rispondere all’enigmatica domanda: che cos’è la mente? Filosofi, psicologi, neuroscienziati, antropologi, mistici e matematici hanno proposto modelli, metafore e teorie per spiegare l’origine e il

Whitehead: processo, preensione e società attuali

Whitehead spinge oltre: l’unità ultima non è la sostanza, ma l’occasione attuale. Ogni occasione pre-ende (cioè sente, ingloba) il mondo e diviene decisione creativa. La relazione non è un ponte gettato tra monadi autosufficienti: è costitutiva. La famosa triade dato–forma–decisione ricodifica fenomeni che la fisica e la biologia osservano come emergenze:

- in microfisica, correlazioni che sfidano modelli puramente possibilistici;

- in biologia, morfogenesi e individuazione come processi di campo, più che come montaggio di parti.

L’ontologia whiteheadiana non spiritualizza la natura; naturalizza la mente. La sensibilità non nasce con l’uomo: è grado e stile della natura stessa. Psicoanaliticamente, si potrebbe dire che l’“inconscio” non è soltanto rimozione individuale: è una pre-personale trama di sentire che la soggettività organizza in forma narrativa.

CIPA: Psicoanalisi e stati primitivi/creativi della mente

Consiglio la visione di questo ottimo contributo pubblicato sul canale youtube del CIPA https://youtu.be/coSgevmPxfY?si=xGwuMw8VslrBRNZl Qui la trascrizione del video: Introduzione e Saluti Allora, io saluto tutti e soprattutto i nostri

Deleuze (e Simondon): differenza, immagine-movimento e individuazione

Deleuze eredita e radicalizza. In Differenza e ripetizione il concetto non rappresenta, produce: è una macchina concettuale per tagliare il reale secondo le sue dinamiche di differenziazione. Con Simondon, l’individuazione non è applicazione di una forma a una materia inerte, ma risoluzione metastabile di tensioni in un campo preindividuale. La transindividualità è la condizione del soggetto, non il suo prodotto.

Qui si capisce perché il canone minore non è un anti-umanesimo misantropico: è un post-umanesimo della continuità. “Naturalizzare il pensiero” non significa ridurlo a meccanismo, ma riconoscerne l’appartenenza ai processi naturali.

Comprendere la psicologia analitica di Carl Gustav Jung

Condivido alcuni estratti di un bellissimo volume di Mario Trevi (3 aprile 1924 – 31 marzo 2011) psicoanalista di orientamento junghiano, credo che questo volume sia molto utile a tutti

La critica della triade moderna: finitezza, contingenza, intenzionalità

Finitezza come retorica del limite

La modernità filosofica ha spesso innalzato la finitezza a fondamento: la morte, il negativo, l’impossibile come orizzonte di senso. Il canone minore chiede: davvero comprendiamo l’essere a partire dal non-essere? Non è forse più fecondo leggere il limite dall’interno dell’effettività, come curvatura dei processi, anziché come taglio ontologico primario?

Contingenza come maschera del possibile

La domanda “perché qualcosa invece del nulla?” presuppone che il nulla sia più “naturale” dell’essere. Ma questa è, in fondo, una decisione retorica. Sostituirla con “come si produce il nuovo?” sposta l’accento: dal perché (giustificazione) al come (genesi). È il passaggio decisivo della filosofia della natura contemporanea.

Intenzionalità e pre-intenzionale

La correlazione coscienza–mondo è indubitabile a livello fenomenologico. Ma la sua condizione è un senso pre-personale: affezioni e ritmi che non sono “di qualcuno”, ma di un campo. In termini antropologici, significa collocare l’umano in continuità con il vivente: la cultura non è un’aggiunta, è modalità di individuazione di processi più vasti.

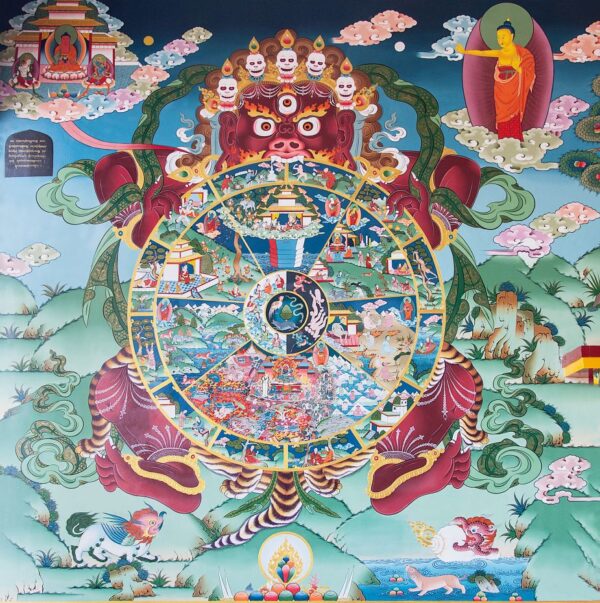

Interludio antropologico: dall’homo faber all’homo processus

L’antropologia classica ha spesso ritratto l’uomo come homo faber: colui che modella una materia con una forma. Ma studi etnografici e archeologici hanno mostrato società in cui la tecnica è rituale, la forma è emersa, non imposta: pensiamo alle tecniche di intreccio, alla ceramica plasmata su ritmi corporei, ai saperi incorporati. L’individuo, qui, è nodo di flussi (materiali, simbolici, affettivi) più che soggetto sovrano.

Questa immagine si accorda con Simondon: l’individuazione come transduzione che attraversa la persona, il collettivo e il tecnico. Antropologicamente, l’“io” appare come stazione provvisoria in un processo che lo eccede e lo sostiene.

CIPA: Psicoanalisi e stati primitivi/creativi della mente

Consiglio la visione di questo ottimo contributo pubblicato sul canale youtube del CIPA https://youtu.be/coSgevmPxfY?si=xGwuMw8VslrBRNZl Qui la trascrizione del video: Introduzione e Saluti Allora, io saluto tutti e soprattutto i nostri

Interludio psicoanalitico: desiderio, mancanza e potenza creativa

La tradizione psicoanalitica ha descritto il desiderio come mancanza strutturale (Lacan). Il canone minore non cancella questa verità clinica; la completa con un’altra: il desiderio è anche potenza di variazione.

- Bergson offre il modello: il possibile è un’ombra che il reale proietta all’indietro

- Deleuze–Guattari parlano di macchine desideranti: il desiderio produce realtà, non cerca soltanto un oggetto perduto

- In chiave clinica, questo apre pratiche non solo interpretative del sintomo (senso), ma compositive (ritmi, gesti, ambienti) che ri-organizzano il campo del sentire

La salute, allora, non è il ritorno a una forma originaria, ma capacità di comporre differenze: una igiene della variazione.

Filosofia della natura oggi: perché serve alle scienze (e viceversa)

Una filosofia della natura contemporanea non pretende di “correggere” i dati scientifici; vuole offrire categorie adeguate a ciò che le scienze già fanno:

- in fisica, passare dal possibile al processuale: eventi, correlazioni, misure come decisioni di un apparato–mondo

- in biologia, pensare la morfogenesi come campo (Turing, L. Wolpert, oggi campi di tensori e modelli di dinamica non lineare) più che come montaggio sequenziale

- nelle neuroscienze, vedere la percezione come azione predittiva distribuita, non come finestra passiva (teorie del predictive processing e della active inference)

Qui la filosofia non è ancella né giudice: è artigiana di concetti. Quando i modelli linguistici o i grafi neurali descrivono il cervello come rete dinamica, serve un lessico che non ricada nella dicotomia mezzo/fine o potenza/atto. Whitehead e Simondon forniscono proprio questo lessico.

Viaggio nel cervello virtuale: come i ricercatori simulano la mente dei mammiferi

Ti sei mai chiesto come il cervello pensa? Immagina di poter osservare il cervello in azione, neurone per neurone, sinapsi per sinapsi. Non in un laboratorio, ma all’interno di un

Etica dell’effettività: dall’eccezione umana alla continuità del vivente

Rinunciare all’eccezione umana non significa svalutare la dignità della persona; significa spostare la soglia della responsabilità. Se l’umano è parte di processi più ampi, la responsabilità non è solo norma interna del soggetto, è ecologia dei processi:

- nelle politiche della cura (salute, comunità, ambiente)

- nelle pratiche educative (ritmi, ambienti, non solo contenuti)

- nelle tecnologie (design che rispetti i ritmi del vivente e non imponga tempi tiranni)

La virtù non è principalmente osservanza di limiti, ma arte di composizione: mantenere le metastabilità che consentono a persone e collettivi di inventare soluzioni. Un’etica del processo.

Storia come officina del concetto: riscrivere la tradizione

I “grandi” filosofi hanno sempre riscritto la storia della filosofia alla luce dei concetti che andavano creando. È un gesto retroattivo: la verità, diceva Hegel, ha un movimento retrogrado. Anche il canone minore propone nuove costellazioni:

- Bruno–Spinoza–Leibniz: immanenza e molteplicità

- Bergson–James–Whitehead: processi, esperienza, pragmatismo

- Simondon–Deleuze: individuazione, differenza, transindividuale

Non è un pantheon alternativo per spirito di setta, ma un laboratorio in cui gli autori sono strumenti concettuali: si smontano e rimontano come attrezzi da banco.

Note di metodo: come si fa filosofia oggi

Tre regole, in negativo e in positivo:

- Non cominciare dal sospetto, ma dall’attenzione: vedere quali differenze fanno davvero differenza

- Non chiedere giustificazioni ultime, ma descrivere meccanismi di genesi: come si produce il nuovo

- Inventare concetti che non siano sinonimi eleganti di vecchie forme: “preensione”, “transduzione”, “durata” non sono lessico poetico, sono ipotesi operative

Questa pratica è, inevitabilmente, rischiosa: la filosofia non parla più in nome dell’uomo, ma accanto ai processi che divengono uomo (e oltre l’uomo). Non è hybris, è responsabilità proporzionata alla complessità del nostro tempo.

La mancanza, dove sorge il desiderio

Gli insiemi ci insegnano che esiste uno scarto Lavorando con gli insiemi mediante l’operazione dell’intersezione si tiene di conto solo gli elementi in comune. Questa seconda operazione chiude la circolarità

Esempi operativi: tre casi concreti

1. Clinica della depressione come perdita di variazione

Una lettura processuale vede la depressione non solo come deficit di serotonina o storia di lutto, ma come collasso di metastabilità: il campo psico-socio-ambientale perde gradi di libertà. La cura non è soltanto ricostruire “senso” (interpretare), ma riaprire variazioni: luce, movimento, relazione, artefatti sonori/visivi, micro-rituali che ri-sincronizzano ritmi personali e collettivi.

2. Educazione come coreografia di processi

Invece di trasmettere forme, la scuola progetta ambienti di morfogenesi: laboratori dove materiali (fisici e digitali), tempi (contrazione/dilatazione), relazioni (cooperazione, mentoring) sono orchestrati per individuazioni. L’apprendimento diventa evento più che accumulo.

3. Design tecnologico come manutenzione del campo

Interfacce e algoritmi pensati non per “catturare l’attenzione”, ma per rispettare ritmi biologici e sociali: pause, soglie, gradualità. Il KPI non è solo engagement, ma qualità delle metastabilità prodotte.

Digressione storica: dal “nulla” medievale al possibile moderno

Per comprendere la presa del possibile, occorre ricordare la lunga scia di potenza/atto da Aristotele al medioevo, fino alla scolastica tarda, dove il possibile diventa spesso catalogo divino di mondi pensabili. Con la modernità, l’uomo eredita questo catalogo e ne fa programma di emancipazione. È comprensibile – e in parte giusto. Ma il prezzo è la separazione: il reale appare sempre in debito con il possibile. Il canone minore, senza rinnegare i frutti di questa storia, suggerisce una riconciliazione: non un ritorno alla sostanza, ma un balzo in avanti nell’ontologia dei processi.

Domande frequenti (FAQ brevi)

Il canone minore è anti-umanista?

No. È post-umanista nel senso della continuità: l’umano è un evento della natura, non una rottura assoluta.

Che rapporto ha con la scienza?

Di co-progettazione concettuale. Non giudica, ma fornisce categorie che aiutano a pensare ciò che le scienze osservano e costruiscono.

E la libertà?

Non come scelta tra possibili pre-dati, ma come capacità di variare: di aprire e chiudere metastabilità, di inventare.

Come cambia la cura psichica?

Dalla centralità esclusiva del senso alla composizione dei ritmi (corpo, ambiente, relazione): una clinica ecosistemica.

Conclusione: oltre la decostruzione, la bottega del concetto

Un canone minore non è la nostalgia di un “prima”, è la bottega in cui si fabbricano concetti capaci di tenere il passo con la realtà che cambia.

La scommessa: pensare l’effettività senza ridurla a necessità cieca, onorare il reale senza imprigionarlo nella maschera del possibile, abitare i processi senza pretendere di dominarli.

Questa è, oggi, la sfida di una filosofia della natura contemporanea: restituire alla filosofia il coraggio di iniziare, tutte le volte, il suo lavoro: vedere, distinguere, comporre.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica