In questo articolo

Introduzione

Che cosa distingue l’essere umano dagli altri viventi?

La domanda, antica quanto la filosofia stessa, è stata declinata in mille modi. C’è chi ha visto la differenza nel linguaggio, chi nella coscienza, chi nella tecnica, chi nella capacità simbolica.

Eppure, la lezione del paleoantropologo André Leroi-Gourhan e del psicoanalista Jacques Lacan ci invita a spostare lo sguardo: ciò che fonda l’umano non è solo la parola, ma il vuoto.

Psicoanalisi Lacaniana: il soggetto, il significante, l'Altro

Il significante fa scoccare la scintilla della significazione Se il segno rappresenta qualcosa per qualcuno, il significante è ciò che rappresenta il soggetto e il significato per un altro significante.

L’origine dell’umano e il vuoto è la trama nascosta che lega il gesto, la bocca, la mano, l’oggetto, la comunità. È la capacità di separare, di distanziare, di creare un intervallo. Un intervallo che non è mancanza sterile, ma possibilità, apertura, libertà.

L’intuizione di Gregorio di Nissa: mani e parola

Curiosamente, questa idea non nasce in tempi moderni. Già nel IV secolo d.C., Gregorio di Nissa, uno dei Padri della Chiesa, scriveva una frase sorprendente:

La mente come un musico produce in noi il linguaggio; e non avremmo certo mai goduto di questo privilegio se le nostre labbra fossero state legate al compito del nutrimento. Le mani hanno assunto tale compito e hanno liberato la bocca.

In questa intuizione teologica si cela un nucleo di paleoantropologia ante litteram: parliamo perché le mani hanno liberato la bocca.

Non è il linguaggio a fondare l’uomo, ma il gesto, la mano, la liberazione di una funzione corporea che permette a un’altra di emergere.

La tesi di Leroi-Gourhan: il gesto e la parola

Leroi-Gourhan, nel monumentale Il gesto e la parola (1964), raccoglie questa intuizione e la sviluppa in chiave scientifica. Il suo studio, che intreccia antropologia, archeologia e storia della tecnica, mostra che:

- Il salto decisivo non è il linguaggio, ma la postura eretta e la conseguente liberazione delle mani

- La bocca, liberata dalla presa, diventa organo fonatorio fine e complesso

- La mano, resa disponibile, sviluppa una motilità raffinata e un rapporto nuovo con gli oggetti

In altre parole nell’essere umano il vuoto si manifesta nella sua possibilità di liberazione: il gesto si sgancia dal destino, il corpo dal terreno, la funzione dall’anatomia.

Il vuoto come operatore antropologico

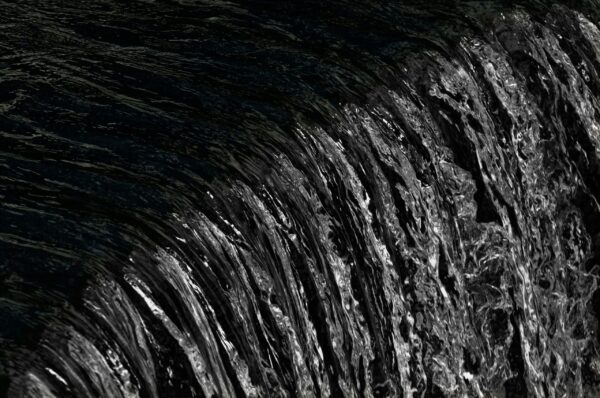

Il punto cruciale della riflessione di Leroi-Gourhan è che il vuoto non è assenza, ma operatore.

Quando la bocca smette di essere piena di compiti materiali (trasportare, mordere, afferrare), si apre uno spazio. Questo spazio è vuoto, ma è un vuoto generativo: permette la parola, la fonazione, l’articolazione simbolica.

Lo stesso accade con gli oggetti: non esistono finché non si distaccano, finché non sono collocati a distanza, nel vuoto che li separa dal corpo. È lì che nasce il concetto stesso di “oggetto”.

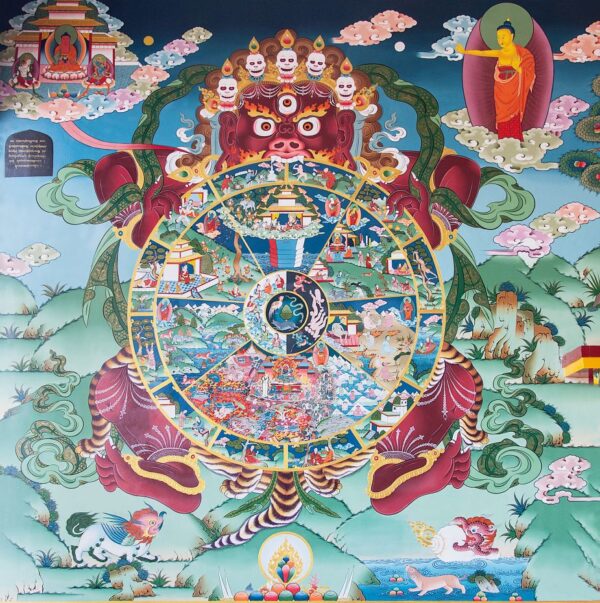

Questo movimento produce tre effetti decisivi:

- La nascita dell’oggetto: qualcosa che si staglia davanti, distinto dal soggetto

- La nascita del soggetto: colui che guarda da una distanza, separato dall’oggetto

- La nascita della comunità: più soggetti che si coordinano attorno a un medesimo oggetto, convocati dalla voce

Linguaggio: indicare e convocare

Il linguaggio, dunque, non nasce come puro strumento descrittivo. Ha due funzioni originarie:

- Indicare (guarda qui): segnalare un oggetto, isolarlo nel paesaggio.

- Convocare (guardiamo insieme): creare uno spazio comune di attenzione, costruire un gruppo.

Come ha mostrato la paleoantropologa Dean Falk, questi due registri possono essere pensati anche in termini di differenze simboliche: un lato “sagittale, puntatore” (più vicino a un registro maschile) e un lato “avvolgente, corale” (più vicino a un registro femminile).

Il linguaggio, quindi, non è solo designazione di oggetti, ma costruzione di comunità.

Il vaso e la nascita del tempo

Un passaggio centrale in Leroi-Gourhan riguarda la tecnologia del contenitore. L’invenzione del vaso di terracotta, infatti, non è solo un progresso tecnico: è un salto metafisico.

- Il vaso è un vuoto reso oggetto

- Questo vuoto può essere riempito, accumulato, dosato

- Nasce così la possibilità di organizzare il tempo: non più solo ritmo immediato di fame e sazietà, ma cronologia di “prima” e “poi”

Il vaso inaugura l’idea di accumulazione: prima i granai, poi le banche, infine il capitale. Come scrive Marx, il capitalismo nasce dall’accumulazione originaria, ma questa stessa è resa possibile dall’atto di contenere il vuoto.

Lacan: l’uomo come oggetto del vuoto

Jacques Lacan porta questa riflessione sul piano psicoanalitico. L’uomo non è padrone del vuoto: ne è effetto.

- Siamo oggetti traforati dal vuoto e dalla voce

- I nostri gesti non sono più destinati, ma migrano da un contesto all’altro: siamo esseri decontestualizzati

- È questa mobilità a fondare il simbolico, la cultura, la possibilità di citare e ricontestualizzare

In questo senso il vuoto non è un evento passato, ma una condizione permanente: ogni gesto umano è un gesto “sospeso”, abitato dal vuoto che lo rende trasferibile.

L’inquietudine del vuoto: oggetti e uomini consumati

C’è però un lato oscuro e Leroi-Gourhan lo intravede chiaramente:

- Gli oggetti sono figure del vuoto, dunque vacui

- Anche noi siamo oggetti del vuoto, consumabili

- L’“organismo collettivo” che nasce dal vuoto diventa dominante, consumando uomini attraverso guerra e lavoro

Come nota lo studioso, “la società umana diventa la principale consumatrice di uomini”. In questo, la tecnologia e il coordinamento collettivo trasformano l’individuo in ingranaggio, in risorsa da amministrare.

Il vuoto oggi: iperconnessione e tecnologie digitali

Che cosa significa tutto questo nel presente? La nostra epoca iperconnessa è un laboratorio perfetto:

- I social media funzionano come vasi digitali, spazi vuoti che raccogliamo con parole, immagini, dati

- Ogni gesto (un like, un commento) è decontestualizzato e ricontestualizzato in reti infinite

- La voce collettiva si amplifica, ma al tempo stesso ci consuma come “oggetti del vuoto” (dati, profili, tracce)

La macchina del vuoto non si è fermata: si è intensificata.

Abitare il vuoto: educazione e responsabilità

Federico Leoni, nella sua lectio, suggerisce che non possiamo fermare questa corsa. L’uomo non esiste senza la macchina del vuoto. Non si tratta di arrestarla, ma di imparare ad abitarla:

- Educarsi a non temere il vuoto

- Comprendere la nostra condizione di oggetti della voce

- Trasformare il vuoto in possibilità di pensiero, comunità e responsabilità

Il vuoto prima della quiete (breve riflessione)

https://youtu.be/b2SAjQmobHA Condivido con te, che come me sei lungo il sentiero, una breve riflessione che spero possa aiutarti a comprendere che la mente è un organo e come tale, possiamo

Conclusione

L’origine dell’umano e il vuoto ci mostrano che l’essere umano non sia separato dal mondo animale per un privilegio assoluto, ma per la capacità di avvertire gli spazi, gli intervalli, le distanze.

Il vuoto ci ha reso soggetti, oggetti, comunità, tempo. Ma ci ricorda anche che siamo consumabili, vulnerabili, traforati.

Abitare il vuoto significa allora riconoscere questa condizione, senza illusioni di padronanza, ma con la responsabilità di trasformarla in apertura creativa.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica