In questo articolo

Perché parlare di coscienza oggi

Parlare di coscienza è affascinante e, insieme, ingrato. È uno dei problemi più difficili della scienza e della filosofia: sfugge a definizioni nette, non si lascia inchiodare da un’unica teoria, e richiede approcci multipli.

C’è però un punto di partenza condiviso: tra corpo e mente non c’è un muro, ma un ponte. Quel ponte è il cervello – un organo piccolissimo rispetto al corpo (circa il 2% del peso totale) ma vorace in termini energetici (consuma fino al 20% dell’energia disponibile).

Oggi sappiamo che il cervello non lavora come un insieme di “moduli” isolati; funziona piuttosto come un’orchestra nella quale gli strumenti (le aree e le reti neurali) suonano insieme. In questa prospettiva, il tema non è solo “quale area si accende” in un compito, ma come le aree comunicano tra loro, in che direzione e con quale intensità scorrono le informazioni.

Il default mode network e il consumo di risorse mentali:

Introduzione Quando pensiamo al cervello “a riposo” ci immaginiamo una macchina che rallenta, che consuma meno energia e che si prende una pausa dalle sollecitazioni del mondo esterno. Ma le

Cosa intendiamo per coscienza (e cosa no)

La coscienza non è solo essere svegli: è esperienza soggettiva organizzata in una scena unitaria.

Tre aspetti la caratterizzano:

- Soggettività: nessuno può accedere alla qualità intima della tua esperienza (il “rosso” che vedi tu è, per me, inaccessibile)

- Unitarietà: in ogni istante integriamo vista, udito, movimento, memoria, emozione in un’unica “scena”

- Meta-coscienza: in molte situazioni siamo consapevoli di essere consapevoli.

Questi aspetti sono difficili da studiare nel modello animale; per questo la ricerca umana – psicologia, neurofisiologia, neuroimaging – diventa cruciale.

Mente e corpo, un’alleanza invisibile: dalla ricerca clinica allo spazio

In questo episodio pubblicato sul canale youtube di Being Sapiens, Francesco Pagnini, professore di Psicologia Clinica all’Università Cattolica di Milano, con una carriera internazionale che spazia dalla Harvard University fino

Il cervello come orchestra dell’informazione

Per capire quando “scocca” la percezione cosciente, è utile guardare alla dinamica del cervello. Studi classici di neurofisiologia cognitiva e di psicologia della Gestalt mostrano che, nel passaggio da un’immagine ambigua alla sua interpretazione (ad es. il profilo nascosto in una macchia), il cervello attraversa brevi finestre di sincronizzazione (centinaia di millisecondi) in cui reti distanti si coordinano. Non è l’attivazione di un singolo punto, ma un picco di coerenza tra molte aree che consente alla forma di “emergere”.

Questo orienta la ricerca verso i correlati neurali della coscienza (NCC): non “dove” ma come la rete si organizza perché un contenuto diventi consapevole.

Sonno profondo: quando la coscienza svanisce

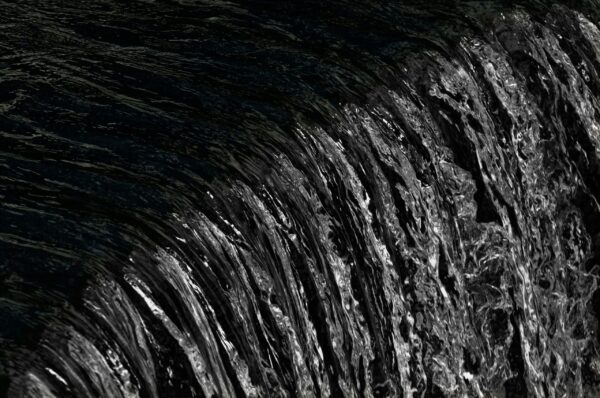

Se la coscienza richiede integrazione, viene naturale cercarne i “negativi fotografici”: stati in cui l’integrazione si spezza. Nel sonno profondo compaiono onde lente e silenzi elettrici che frammentano l’orchestra: i violini suonano coi violini, le percussioni con le percussioni, ma l’insieme non fa più sinfonia.

È il motivo per cui, in assenza di sogni, non abbiamo esperienza cosciente del mondo né di noi stessi. La perdita di integrazione sembra il “prezzo” da pagare per consolidare memorie e mantenere plastico il sistema.

Meditazione e respiro: tecnologie della mente

Molte tecniche meditative – in particolare quelle centrate sul respiro – si rivelano strumenti potenti per modulare le reti cerebrali. Non esiste “una” meditazione: esistono famiglie di pratiche con scopi differenti (attenzione focalizzata, apertura non giudicante, compassione, visualizzazioni, pratiche respiratorie come il pranayama). Non sorprende, quindi, che i risultati neurofisiologici non siano uniformi: ogni tecnica modella il cervello a modo suo.

Ciò che però emerge con buona consistenza è un effetto su tre grandi domini:

- Attenzione: maggiore attivazione/integrazione del cingolo anteriore e di reti fronto-parietali deputate al controllo attentivo.

- Emozione: più controllo inibitorio della corteccia prefrontale sull’amigdala, con calo di ansia e reattività.

- Interocezione/consapevolezza corporea: coinvolgimento dell’insula, cruciale per sentire il corpo dall’interno e ancorare la mente alla base sensoriale.

In parallelo, molte pratiche riducono l’iperattività della Default Mode Network (DMN), la rete del “vagabondaggio mentale” spesso ipercoinvolta nel rimuginio e nella depressione. Non è “staccare il cervello”, ma riconfigurarlo per ridurre il chiacchiericcio interno e aumentare presenza e regolazione.

Psiche, immagini e cervello: il potere delle immagini nella psicoterapia tra neuroscienze e inconscio

Introduzione Nel pensiero occidentale, dominato per secoli dalla logica e dalla razionalità verbale, l’immagine è stata spesso relegata a un ruolo secondario: elemento decorativo, sogno infantile, fantasia da domare. Eppure,

Dalla teoria al corpo: cuore, respiro e cervello

Una delle scoperte più intriganti riguarda l’accoppiamento cardiorespiratorio: quando il ritmo del respiro si sincronizza con quello del cuore, cambia anche la dinamica cerebrale. Pratiche come il respiro quadrato (inspirazione–pausa–espirazione–pausa con tempi uguali) facilitano questa sincronizzazione.

Quando accade, emergono frequenze lente (theta) anche in veglia, tipiche dello stato meditativo e dell’apprendimento profondo; i flussi informativi nel cervello possono invertire direzione (da anteriore→posteriore), segnalando un diverso regime di integrazione.

Il ruolo speciale della respirazione nasale

La respirazione nasale non è un dettaglio. L’aria che passa dal naso muove i cilia olfattivi nella volta nasale, eccita il bulbo olfattivo e, attraverso vie antiche, ritma l’attività corticale. Stimolazioni nasali lente, anche in persone senza training meditativo, possono indurre pattern elettrici simili a quelli osservati in meditazione: più onde lente, più coerenza, attenzione rivolta all’interno, senso del corpo “spostato” rispetto allo spazio circostante e, spesso, più gioia soggettiva.

A parità di frequenza, la respirazione orale non produce gli stessi effetti: il canale nasale ha una via privilegiata verso strutture come corteccia piriforme, amigdala e ippocampo.

Struttura e plasticità: cosa cambia nel tempo

La pratica costante non agisce solo “in acuto”. Nel medio periodo (settimane–mesi) sono stati osservati:

- Incrementi volumetrici nell’ippocampo (memoria, contestualizzazione)

- Rafforzamento di connessioni frontali e cingolari (controllo attentivo)

- Modulazioni dell’insula in relazione alla capacità di rallentare il respiro

Queste modifiche suggeriscono una vera scolpitura del cervello: non un singolo punto, ma reti che diventano più capaci di integrarsi in modo efficiente, soprattutto quando l’attenzione è addestrata a tornare al qui e ora.

Liquido cerebrospinale: il terzo protagonista

Cuore e respiro non modulano solo neuroni. Spingono e trascinano il liquido cerebrospinale (LCS), il fluido che ammortizza e nutre il sistema nervoso. A ogni battito e a ogni ciclo respiratorio, il LCS oscilla lungo ventricoli e canali, deformando in modo ritmico tessuti e recettori meccanici. La respirazione diaframmatica profonda ne amplifica lo scorrere, mentre l’apnea lo arresta.

Questo “idraulico della coscienza” potrebbe contribuire a distribuire segnali biochimici (es. microvescicole, RNA) e a modulare finemente la risposta delle reti neurali.

Non sappiamo ancora quanto pesi questo meccanismo rispetto a quelli elettrici, ma la sua esistenza allarga l’orizzonte: la mente è incarnata in un sistema fluido, pulsante e ritmico.

Casi clinici che fanno pensare

La letteratura clinica riporta casi-limite: individui adulti con idrocefalo massivo, cervello ridottissimo a un sottile guscio corticale ma funzionamento quotidiano relativamente preservato; bambini con idroanencefalia che mostrano schemi di risposta affettiva orientata allo stimolo. Non dimostrano che “la coscienza è ovunque”, ma ci ricordano che i nostri modelli, per quanto eleganti, devono restare aperti e confrontarsi con l’eccezione.

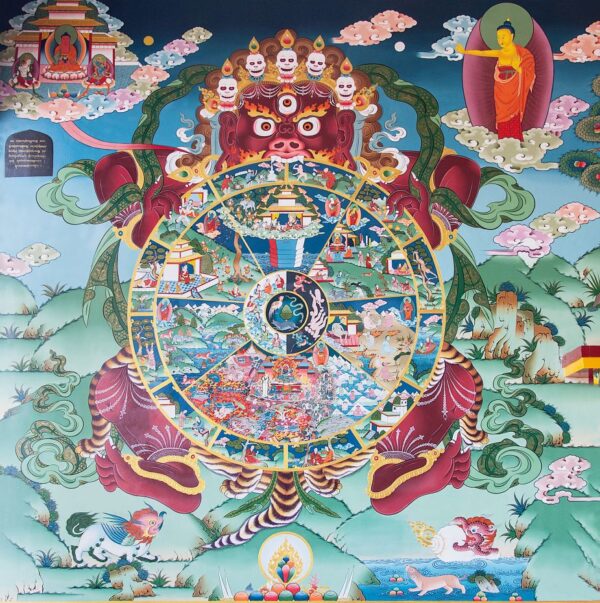

Oriente e Occidente: un dialogo che arricchisce

Le scienze occidentali, basate su misurazioni in terza persona, e le tradizioni contemplative orientali, fondate sull’osservazione in prima persona, guardano la stessa montagna da versanti diversi.

La collaborazione tra ricercatori e praticanti (ad es. nei progetti promossi dal Mind & Life Institute) ha prodotto dialoghi fruttuosi con i grandi maestri della meditazione, incluso il Dalai Lama, e ha portato a protocolli condivisi per indagare gli stati non ordinari di coscienza nei contesti originari delle pratiche.

Guida pratica: come iniziare (in modo scientifico e sicuro)

Di seguito un protocollo essenziale, adatto ai principianti e ispirato alle evidenze descritte. Non sostituisce cure mediche e va adattato in caso di condizioni cliniche (es. patologie respiratorie o cardiovascolari).

Durata: 10–15 minuti, 1–2 volte al giorno

Ambiente: luogo tranquillo, seduta stabile, schiena eretta ma non rigida.

Passi:

- Ancoraggio corporeo (1-2 min): percepisci i punti di contatto (piedi, bacino). Micro-scan del corpo, senza giudizio

- Respiro nasale (3-5 min): inspira dal naso contando 3 secondi; pausa 3 secondi; espira dal naso 3 secondi; pausa 3 secondi. (Il “quadrato” può diventare 4–4–4–4 se confortevole

- Coerenza cuore–respiro (3–5 min): porta attenzione al battito (polso o area cardiaca) mentre mantieni il ritmo quadrato. Nota il gentile sincronizzarsi di respiro e pulsazione

- Apertura (2–3 min): allarga l’attenzione a suoni, sensazioni e pensieri che sorgono. Resta nel qui e ora

- Chiusura (1 min): un respiro profondo, un’intenzione per la giornata

Segnali di buona pratica: maggior senso di presenza, respirazione più lenta e nasale, riduzione del rimuginio, chiarezza attentiva.

Errori comuni: forzare il respiro, cercare “effetti speciali”, giudicare l’esperienza, passare alla respirazione orale (che riduce i benefici cerebrali descritti).

Domande frequenti (FAQ)

La meditazione è rilassamento? Non solo. Può rilassare, ma soprattutto allena l’attenzione e la regolazione emotiva

Bastano 8 settimane per cambiare il cervello? Alcuni studi su protocolli di mindfulness mostrano cambiamenti strutturali e funzionali misurabili in 8 settimane. La continuità nel tempo consolida gli effetti

Meglio occhi aperti o chiusi? Per chi inizia, chiusi aiuta a ridurre input visivi. Con l’esperienza si può praticare anche a occhi aperti

Chi soffre di ansia può trarne beneficio? Spesso sì, grazie al lavoro su respiro e amigdala. In presenza di diagnosi cliniche è utile un referente sanitario

La respirazione nasale è davvero così importante? Sì: il canale nasale ritma vie antiche che parlano con amigdala e ippocampo. È un “acceleratore naturale” degli effetti descritti

La coscienza è integrazione dell’informazione: quando le reti comunicano bene, c’è esperienza.

Conclusioni: verso una scienza senza dogmi

La ricerca contemporanea suggerisce che la coscienza scaturisca dall’integrazione dinamica di molteplici processi – elettrici, meccanici, biochimici – intrecciati con i ritmi del corpo.

Meditazione e respiro nasale consapevole sono strumenti antichi ma modernissimi per modulare questa integrazione e osservarne gli effetti in prima persona, senza abbandonare la misura in terza persona.

Disponiamo già di indizi robusti su attenzione, emozione, interocezione e sincronizzazione cuore–respiro; altri tasselli – come le oscillazioni del liquido cerebrospinale e i casi clinici-limite – ci invitano a mantenere curiosità radicale e metodo.

La coscienza è integrazione dell’informazione non è uno slogan, ma un programma di ricerca: capire come integriamo, quanto integriamo, dove e quando si rompe l’integrazione.

Il passo ulteriore? Progettare esperimenti condivisi tra scienziati occidentali e maestri contemplativi, nei luoghi in cui le pratiche sono nate.

La coscienza è integrazione dell’informazione – e allenare l’integrazione è allenare la nostra umanità consapevole.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica