In questo articolo

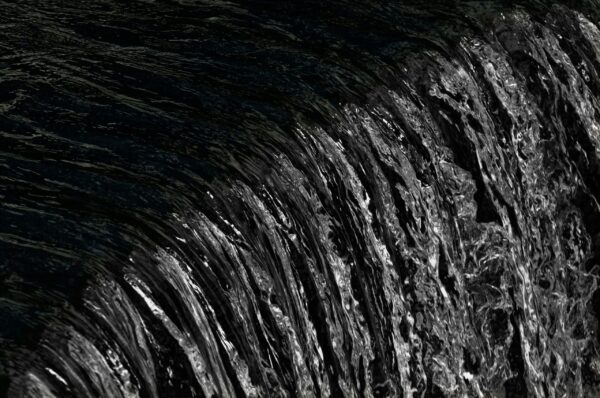

Introduzione: la soglia dell’esperienza

Ogni istante della nostra vita avviene su una soglia invisibile: quella tra ciò che accade e ciò di cui siamo consapevoli.

Chiamiamo la prima “realtà”, la seconda “coscienza”.

Se la realtà è ciò che accade e la coscienza ciò che conosce, dove avviene davvero l’esperienza?

Attraverso le porte dei sensi, la realtà si traduce in segnali che la mente decodifica, modella, riconosce. Da questa traduzione nasce il percetto, e dal percetto il “fare esperienza”.

Ma allora — chiediamoci — che differenza c’è, in essenza, tra realtà e coscienza?

Questa domanda, apparentemente speculativa, attraversa tutta la storia del pensiero umano: dai filosofi greci ai mistici orientali, dai fenomenologi ai neuroscienziati. È la domanda sull’essere e sul conoscere, sul mondo e sul soggetto, su ciò che si mostra e su chi lo vede.

La realtà filtrata: come i sensi costruiscono il mondo

La percezione è il primo atto di mediazione tra realtà e coscienza.

Noi non viviamo mai la realtà “nuda”, ma una traduzione sensoriale di essa.

Il Linguaggio del Corpo nello Yoga: Percezione, Sensazioni e Spiritualità

Il Linguaggio del Corpo nello Yoga: Percezione, Sensazioni e Spiritualità Il linguaggio del corpo nello yoga è uno degli aspetti più affascinanti e profondi di questa pratica. Attraverso la consapevolezza

I sensi sono filtri intelligenti, ciascuno seleziona solo una piccola parte dello spettro dell’esistenza: l’occhio non vede le onde radio, l’orecchio non sente gli ultrasuoni, la pelle non percepisce i raggi gamma.

Ciò che chiamiamo “mondo reale” è dunque una sezione limitata del reale, un ritaglio funzionale alla sopravvivenza.

Convegno MindScience Academy. La realtà non è come appare

Mind Science Academy (MSA) è un progetto avviato dall’Istituto Lama Tzong Khapa sulla spinta e l’incoraggiamento ricevuti da Sua Santità il Dalai Lama durante la sua visita a Pomaia nel

Il cervello, ricevendo i dati sensoriali, ricostruisce un modello coerente: combina segnali visivi, tattili, uditivi e olfattivi in un insieme che ci appare continuo e stabile.

Ma ciò che percepiamo è già un’interpretazione, non un dato puro.

Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu – nulla è nell’intelletto che non sia stato prima nei sensi.

Tommaso d’Aquino

Ma da Kant in poi, la questione si è ribaltata: la mente non riceve la realtà, la organizza.

Lo spazio e il tempo non sono proprietà delle cose, ma forme a priori del nostro modo di conoscerle.

La mente non si limita a riflettere il mondo: lo struttura secondo le proprie forme.

— Immanuel Kant, Critica della ragion pura

Realtà e coscienza: due poli o due facce della stessa unità?

È spontaneo distinguere tra “mondo là fuori” e “io qui dentro”.

Ma questa distinzione, se presa alla lettera, genera il più grande dualismo della storia: oggetto e soggetto, fuori e dentro, materia e mente.

- la realtà sembra essere ciò che esiste indipendentemente da noi

- la coscienza sembra essere il campo in cui quella realtà viene esperita

Ma esiste davvero qualcosa indipendente dalla coscienza, se ogni conoscenza di esso avviene solo dentro la coscienza?

Da qui nasce una tensione che attraversa tutta la storia della filosofia: la realtà oggettiva dei materialisti contro la realtà soggettiva degli idealisti.

Il materialismo afferma: la coscienza è un prodotto del cervello.

L’idealismo replica: il cervello è un contenuto della coscienza.

Chi ha ragione? Forse entrambi e nessuno.

Coscienza: il ponte tra corpo e mente

Perché parlare di coscienza oggi Parlare di coscienza è affascinante e, insieme, ingrato. È uno dei problemi più difficili della scienza e della filosofia: sfugge a definizioni nette, non si

Il pensiero fenomenologico: il mondo come correlato della coscienza

Il filosofo Edmund Husserl cercò di superare il conflitto tra realismo e idealismo fondando la fenomenologia. La realtà non è qualcosa che esiste “fuori”, indipendentemente, ma ciò che si dà all’esperienza.

Ogni cosa reale è sempre qualcosa per una coscienza.

Ogni coscienza è coscienza di qualcosa

Edmund Husserl

Il mondo, dunque, è il correlato intenzionale della coscienza: non è un oggetto, ma un orizzonte di senso che appare solo all’interno di una relazione vivente.

Non c’è mondo senza coscienza, ma non c’è coscienza senza mondo.

Il filosofo francese Merleau-Ponty approfondì questa intuizione, mostrando che il corpo stesso è la soglia in cui realtà e coscienza si intrecciano.

Il corpo non è né “soggetto” né “oggetto”: è il punto zero dell’esperienza, la pelle in cui il mondo si sente.

La Dialettica tra Inconscio e Coscienza: Riflessioni Filosofiche

La Differenza tra inconscio e coscienza L’unità è definita come una differenza che emerge nel processo di realizzazione. In questo contesto, l’inconscio rappresenta il flusso continuo del procedere, mentre la

L’Oriente e la dissoluzione del dualismo

Mentre l’Occidente filosofico ha cercato per secoli di definire la differenza tra realtà e coscienza, l’Oriente ha spesso cercato di trascenderla.

Nell’Advaita Vedānta di Śaṅkara, la realtà ultima — Brahman — è pura coscienza.

Il mondo fenomenico è solo māyā, apparenza, riflesso temporaneo della coscienza infinita.

Non è illusione nel senso di falso, ma nel senso che non possiede esistenza indipendente.

Brahman è reale, il mondo è apparenza, l’anima non è diversa da Brahman

— Śaṅkara, Vivekachudamani

Nel Buddhismo Yogācāra, si parla di vijñapti-mātra: “solo rappresentazione”.

Tutto ciò che appare, incluso il corpo e la mente, è coscienza che si manifesta secondo leggi interdipendenti (pratītya-samutpāda).

Il mondo non è un oggetto da conoscere, ma un evento di coscienza in continua trasformazione.

Questa visione non riduce la realtà alla mente individuale: la coscienza è universale, non personale.

È il campo in cui tutte le forme sorgono e svaniscono.

Realtà psichica e realtà materiale: la visione psicoanalitica

Freud portò il discorso su un altro piano, quello dell’esperienza interiore.

Per lui esiste una differenza tra realtà materiale e realtà psichica.

La seconda non è meno reale della prima, anzi: è ciò che realmente determina la vita dell’individuo.

Il sogno, il desiderio, il sintomo, il lapsus: tutti sono modalità in cui la psiche crea realtà.

Il mondo che abitiamo non è mai “oggettivo”, ma sempre simbolicamente investito.

Lacan radicalizzerà questa idea:

La realtà è strutturata come un linguaggio

Ciò che chiamiamo “reale” è una costruzione simbolica, un campo regolato da leggi linguistiche, desideri inconsci e mancanze originarie.

Il soggetto, per Lacan, nasce come effetto del linguaggio: non possiede la coscienza, è posseduto da essa.

In questo senso, la differenza tra realtà e coscienza diventa una funzione dinamica del desiderio: l’uomo cerca sempre un “fuori” che completi il proprio “dentro”, e viceversa.

Psicoanalisi Lacaniana: il soggetto, il significante, l'Altro

Il significante fa scoccare la scintilla della significazione Se il segno rappresenta qualcosa per qualcuno, il significante è ciò che rappresenta il soggetto e il significato per un altro significante.

Neuroscienze e costruzionismo percettivo

Oggi le neuroscienze confermano molte intuizioni fenomenologiche e psicoanalitiche, ma con altri strumenti.

Il cervello non è un “recettore passivo” della realtà, bensì un organo predittivo.

Il libero arbitrio sotto la lente della neuroscienza: da libet a schurger

L’esperimento di Libet, condotto negli anni ’80 da Benjamin Libet e collaboratori, ha sollevato un dibattito significativo sulla natura del libero arbitrio. Ecco un riassunto delle principali questioni e opinioni

Secondo il modello del predictive coding, la mente costruisce in ogni momento una simulazione del mondo basata su ipotesi e aspettative.

Le percezioni non sono dati grezzi, ma errori di previsione corretti in tempo reale.

Il cervello non cerca di percepire la realtà, ma di minimizzare la sorpresa

— Karl Friston, neuroscienziato

Questa visione neurofenomenologica si avvicina a certe intuizioni buddhiste:

- il mondo che viviamo è una rappresentazione interdipendente, continuamente aggiornata

- la coscienza non riceve la realtà, la co-crea

Antropologia del reale: la realtà come costruzione culturale

Ma la differenza tra realtà e coscienza non è solo psicologica: è anche culturale.

- per un occidentale moderno, la realtà è ciò che può essere misurata, sperimentata, quantificata

- per un aborigeno australiano, la realtà è un intreccio di mito, territorio e sogno (Dreamtime)

- per un monaco zen, la realtà è ciò che accade prima di ogni concettualizzazione

Ogni cultura, diceva Clifford Geertz, è un sistema di significati condivisi che trasforma il reale in mondo umano.

Ciò che chiamiamo “realtà oggettiva” è in realtà una convenzione intersoggettiva. Il linguaggio, i simboli, i riti: tutti partecipano alla costruzione di ciò che percepiamo come reale.

Psicologia dell’esperienza: il punto d’incontro

Tra i due poli — realtà e coscienza — si estende un campo vivo: l’esperienza.

È lì che il mondo e la mente si toccano, che l’oggettivo e il soggettivo si fondono.

L’esperienza è atto e presenza insieme: ciò che accade e ciò che lo sente.

Quando diciamo “vedo un albero”, ciò che realmente avviene non è la registrazione di un oggetto esterno, ma l’unità fenomenologica di percepito e percipiente.

In questa prospettiva, la differenza tra realtà e coscienza non è ontologica ma funzionale:

descrive due modalità dello stesso processo, come la fiamma e la luce.

Il linguaggio del simbolo: l’immaginazione come ponte

Un altro modo di comprendere il rapporto tra realtà e coscienza è guardare al ruolo dell’immaginazione.

L’immaginazione è ciò che mette in contatto l’interiorità con il mondo, traducendo emozioni in immagini e immagini in pensieri.

Per Carl Gustav Jung, l’immaginazione è la funzione di mediazione tra inconscio e coscienza, il luogo in cui l’archetipo prende forma.

In ogni simbolo si intrecciano realtà e coscienza, materia e spirito.

Il mito, in questa luce, non è un racconto fantastico, ma una mappa ontologica dell’esperienza umana.

Ogni cultura, attraverso i miti, tenta di narrare il rapporto tra mondo e mente, tra visibile e invisibile.

CIPA: Psicoanalisi e stati primitivi/creativi della mente

Consiglio la visione di questo ottimo contributo pubblicato sul canale youtube del CIPA https://youtu.be/coSgevmPxfY?si=xGwuMw8VslrBRNZl Qui la trascrizione del video: Introduzione e Saluti Allora, io saluto tutti e soprattutto i nostri

Quando oggi ci chiediamo “che cos’è reale?”, ripetiamo — con altri linguaggi — l’antica domanda dei miti: che cos’è l’essere? che cos’è il sogno? dove inizia il vero?

Verso una visione integrale: realtà come coscienza in atto

Se osserviamo attentamente, tutte le tradizioni convergono su un punto:

la separazione tra realtà e coscienza è una necessità pratica, non una verità ultima.

- La filosofia occidentale ci insegna che la coscienza struttura l’esperienza

- Le neuroscienze mostrano che la percezione è costruzione

- Le tradizioni orientali affermano che la coscienza è la realtà stessa

L’essere e il conoscere, il dentro e il fuori, l’oggetto e il soggetto sono due nomi di una sola danza.

Nel linguaggio buddhista si direbbe: śūnyatā, vacuità — non nel senso di nulla, ma nel senso di assenza di separazione.

Quando la mente si quieta e l’attenzione si apre, la distinzione tra “ciò che appare” e “colui a cui appare” svanisce: rimane solo l’apparire stesso.

Questo stato, che le tradizioni contemplative chiamano “presenza”, è forse la risposta più diretta alla domanda iniziale.

Conclusione: la coscienza come spazio del reale

In ultima analisi, potremmo dire così:

La realtà è ciò che accade

La coscienza è ciò che ne è consapevole

L’esperienza è l’atto che le unisce

La differenza tra realtà e coscienza è un artificio del pensiero: un modo con cui la mente, per conoscersi, si divide in osservatore e osservato.

Ma quando questa divisione si dissolve, ciò che resta è un unico campo di presenza, un mondo che sente se stesso attraverso di noi.

In questo senso, la realtà non entra nella coscienza: è la coscienza che si manifesta come realtà.

E riconoscerlo è forse la forma più alta di conoscenza: non un sapere sul mondo, ma un essere nel mondo consapevolmente.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica