Ronchi, docente di filosofia teoretica all’Università dell’Aquila e all’IRPA (allievo di Carlo Sini e studioso di Bergson), propone una provocazione: come farla finita con il finito?. L’angoscia della scelta, l’incertezza per il futuro, il rapporto tra finito e infinito.

In questo articolo

L’infinito: tra religione, scienza e filosofia

Il concetto di infinito è stato tradizionalmente collegato alla dimensione religiosa. In molte teologie, Dio è definito infinito: eterno, intoccabile, senza limiti. Tuttavia, come sottolinea Ronchi, l’infinito non è solo un tema teologico, ma ha una radice profonda nella scienza moderna.

- Gli antichi Greci concepivano l’infinito come negazione del finito, quindi imperfezione

- Con i moderni (Galileo, Newton, Leibniz) l’infinito diventa invece la base stessa del calcolo infinitesimale e della fisica: il principio generativo che regge la realtà.

Il Potenziale Quantico e la Mente del Cosmo

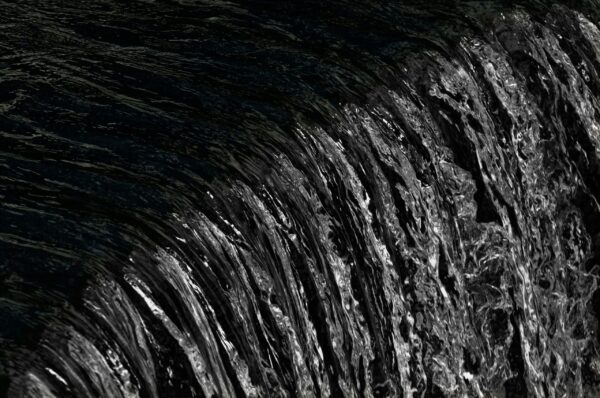

Potenziale quantico e significato cosmico: il ruolo consapevole dell’essere umano La realtà che percepiamo non è il fondamento ultimo dell’esistenza. Le forme, gli oggetti, i corpi, i pensieri stessi sono

In questo passaggio epocale, l’infinito smette di essere un concetto “oltre il mondo” per diventare parte integrante dell’esperienza umana.

Il finito come dominio del potere

Ronchi mette in evidenza un aspetto provocatorio: la modernità, lungi dall’aver “rimosso la morte”, come spesso si sostiene, ne ha fatto il vero dio dei moderni.

Pensatori come Kierkegaard e soprattutto Heidegger hanno posto la finitezza e la morte al centro dell’esperienza umana: l’uomo, come essere-per-la-morte, è costitutivamente segnato dal limite.

Psicologia del profondo e archetipi: Lo psicoide

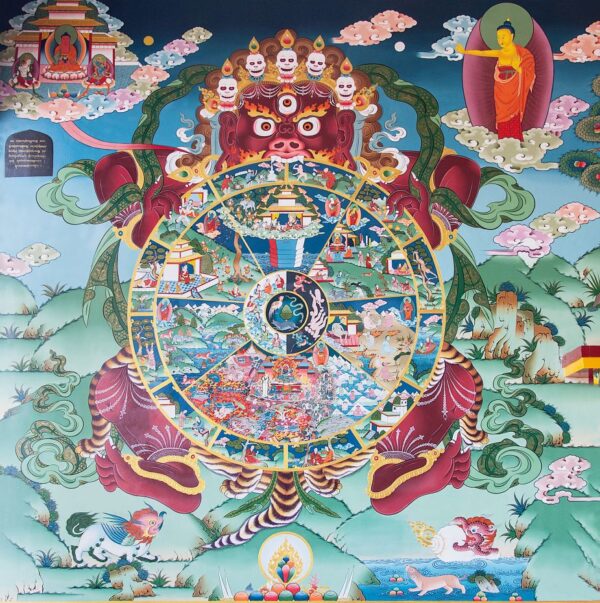

L’archetipo in sé: la sua essenza psicoide L’archetipo è un principio che precede il mentale e il corporeo, un elemento fondamentale della psiche che risale alle origini della coscienza umana.

Ma questa centralità del finito non è neutra: secondo Ronchi diventa il dispositivo del potere. Infatti, un soggetto che si percepisce mancante, difettoso, precario è più facilmente assoggettabile. Il memento mori (“ricordati che devi morire”) è stato usato per secoli come principio d’ordine e di moralismo.

L’utopia dell’infinito e la vita oltre il finire

In un dialogo radiofonico degli anni ’70, Theodor W. Adorno osservava che la vera utopia comunista, per Ernst Bloch, non è tanto la rivoluzione sociale, ma l’abolizione della morte. Un pensiero scandaloso, perché mina le basi stesse delle gerarchie fondate sulla finitezza.

Qui entra in gioco il filone filosofico spesso marginalizzato ma fondamentale: quello dei panteisti come Giordano Bruno e Spinoza, perseguitati proprio perché osarono affermare che infinito e finito coincidono, che ogni creatura è espressione dell’infinito.

Henri Bergson, la soluzione al dualismo Cartesiano

Il filosofo e accademico Rocco Ronchi illustra come Henri Bergson, nel volume Materia e memoria (Saggio sulla relazione tra il corpo e lo spirito), inauguri una prospettiva tesa a saldare

Da questa prospettiva nasce l’immagine della sfera infinita: senza centro né periferia, in cui ogni punto è uguale all’altro. Un simbolo potente di eguaglianza radicale e di un mondo in cui non esistono più gerarchie imposte dal limite.

Dal canone dell’angoscia al canone della gioia

La modernità ha privilegiato il canone dell’angoscia, fondato sull’esperienza del limite e della scelta. Ronchi propone invece un canone della gioia:

- L’angoscia nasce dal percepirsi contingenti, gettati, finiti

- La gioia nasce quando si sente la necessità del proprio esistere, la pienezza di un destino che coincide col ritmo stesso della vita

Come negli amanti, che non scelgono, ma vivono la necessità di un incontro, la gioia è affermazione e potenza, non contingenza e mancanza.

Conclusione: filosofia come strumento di trasformazione

Qui non si tratta di negare la morte biologica, ma di ripensare la vita come radicata nell’infinito, nel flusso stesso del vivente, nella possibilità di una ontologia della vita anziché della morte.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica