In questo articolo

Introduzione

Quando pensiamo al cervello “a riposo” ci immaginiamo una macchina che rallenta, che consuma meno energia e che si prende una pausa dalle sollecitazioni del mondo esterno. Ma le neuroscienze degli ultimi vent’anni hanno svelato una verità sorprendente: il cervello non riposa mai davvero.

Al contrario, in assenza di compiti specifici, si attiva una rete neuronale chiamata default mode network (DMN), che si concentra sul sé, sui ricordi autobiografici e sulle proiezioni future.

Questo sistema, lungi dall’essere economico, consuma enormi risorse energetiche, spesso più delle attività rivolte all’ambiente.

Psiche, immagini e cervello: il potere delle immagini nella psicoterapia tra neuroscienze e inconscio

Introduzione Nel pensiero occidentale, dominato per secoli dalla logica e dalla razionalità verbale, l’immagine è stata spesso relegata a un ruolo secondario: elemento decorativo, sogno infantile, fantasia da domare. Eppure,

Questo ci porta a domande cruciali: perché il nostro cervello spreca tanta energia nell’autoriflessione? È un’eredità evolutiva, una strategia adattiva o un rischio di sovraccarico? E come possiamo leggere questa dinamica non solo da un punto di vista neuroscientifico, ma anche storico, antropologico e psicoanalitico?

Il cervello a riposo non riposa mai

Gli studi pionieristici di Marcus Raichle (2001) hanno dimostrato che, in assenza di compiti esterni, il cervello non “si spegne” ma attiva aree molto specifiche. Questo default mode network include:

- corteccia prefrontale mediale

- giro del cingolo posteriore

- precuneo

- regioni temporali laterali

Sono aree che si attivano quando pensiamo a noi stessi, riviviamo esperienze passate, immaginiamo scenari futuri o riflettiamo sugli altri in relazione al nostro mondo interiore.

Una delle scoperte più affascinanti è che circa il 60-80% del consumo energetico cerebrale a riposo è assorbito dal DMN, mentre i compiti esterni “aggiungono” solo una piccola quota in più.

Questa inversione di prospettiva ha cambiato il modo in cui concepiamo la mente: non siamo progettati per stare continuamente nel presente, ma per rielaborare, immaginare e proiettarci, anche a costo di consumare enormi risorse.

Radici evolutive del default mode network

Se guardiamo al passato, possiamo leggere il DMN come un meccanismo adattivo. I nostri antenati, seduti intorno al fuoco o durante le pause dalla caccia, usavano probabilmente questa modalità di pensiero per:

- elaborare esperienze passate (es. memorizzare le dinamiche di una battuta di caccia fallita)

- immaginare scenari futuri (es. come affrontare il giorno dopo una tempesta)

- riflettere sul proprio ruolo nel gruppo

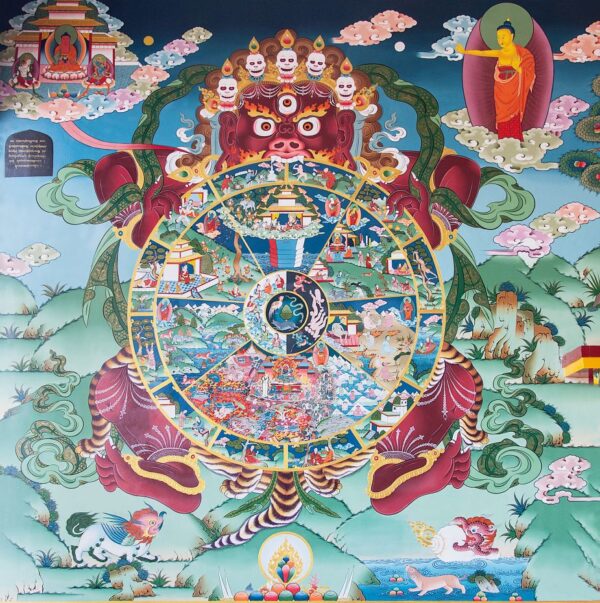

Dal punto di vista antropologico, il default mode network è il laboratorio invisibile in cui si è formata la cultura: miti, narrazioni, religioni e arte nascono dall’attività immaginativa e riflessiva del cervello umano, resa possibile proprio da questo sistema.

Non a caso, molte tradizioni religiose – dal mito della caverna platonico fino ai sogni sciamanici – mettono in scena l’importanza dell’interiorità come dimensione di conoscenza e trasformazione.

Il costo psichico dell’introspezione

Ma se il DMN ci ha resi esseri simbolici e narrativi, porta con sé anche un lato non salutare. La psicoanalisi conosce bene il rischio di un’attività mentale autoreferenziale: il rimuginio.

Secondo Freud, l’apparato psichico consuma energia (libido, investimenti psichici) per trattenere i contenuti inconsci. Quando questa energia resta bloccata, si trasforma in sintomo.

In modo parallelo, il default mode network può diventare il luogo in cui la mente gira a vuoto: ansia, depressione, rimuginazione ossessiva sono correlati a una iperattività del DMN.

Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (2015) ha mostrato che i pazienti depressi hanno un DMN iperconnesso, con un continuo rimando tra aree dell’autoriflessione che impedisce il distacco dal sé.

Default mode network e consumo di risorse mentali

Qui arriviamo al cuore della questione: il default mode network e il consumo di risorse mentali.

Mentre la task-positive network (TPN), che si attiva quando siamo in compiti concreti, funziona come un sistema “mirato” e quindi relativamente efficiente, il DMN mantiene un’attività diffusa e continua.

Pensiamo a una lampadina:

- la TPN è come una torcia che illumina un punto preciso,

- il DMN è come una luce che resta accesa in tutta la stanza, anche se non ce n’è bisogno.

Il risultato? Un enorme dispendio di energia cognitiva.

Connessione con l’ambiente: un cervello più economico

Paradossalmente, quando siamo in relazione con l’ambiente – conversando, osservando, ascoltando musica – il cervello spende meno energia di quando vaga tra pensieri interni.

Per esempio, meditazioni basate sulla mindfulness riducono l’attività del DMN, promuovendo stati di presenza e connessione. Studi di Judson Brewer (2011) hanno dimostrato che meditatori esperti hanno un DMN meno attivo e più facilmente disinnescabile.

Come meditare: guida pratica di yoga e meditazione

Alle già tante, ma mai abbastanza, guide di meditazione che si possono trovare in rete, aggiungo questa personale trascrizione della mia esperienza che unisce lo yoga alla meditazione e la

Questo ci porta a una riflessione più ampia: la cultura contemporanea, ipercentrata sull’io, rischia di spingerci verso un uso eccessivo del DMN. I social media, le narrative narcisistiche e il multitasking favoriscono un cervello “in fiamme” più che un cervello “in presenza”.

Il Tantra per un riassetto neuropsicosomatico

La mente come un colibrì è una bella analogia che Andrea Capellari ha utilizzato durante una lezione di introduzione al Tantra presso il Centro Mandala di Milano. Come il colibrì

Storia culturale della mente autoriflessiva

Se allarghiamo lo sguardo, vediamo che la storia umana è attraversata da epoche in cui il pensiero interiore era considerato un valore, e altre in cui era visto come pericolo.

- Antica Grecia: Socrate invita a “conosci te stesso”, un’esaltazione dell’autoriflessione

- Medioevo cristiano: l’eccessiva introspezione poteva essere letta come tentazione demoniaca, preludio alla malinconia

- Rinascimento: l’individuo e la sua interiorità diventano il centro dell’universo

- Psicoanalisi del Novecento: il lavoro terapeutico si fonda proprio sull’uso creativo del DMN, cioè sulla capacità di rielaborare memorie e fantasie

In ogni epoca, la riflessione sul sé ha oscillato tra salvezza e dannazione, esattamente come oggi oscilliamo tra crescita personale e burnout mentale.

Il DMN come specchio antropologico

Antropologicamente, possiamo dire che il default mode network ha contribuito a generare:

- il linguaggio simbolico

- la capacità di costruire narrazioni mitiche

- la percezione del tempo lineare

- il senso dell’identità personale

Senza il DMN non ci sarebbe memoria autobiografica, né l’idea di “me stesso ieri, oggi, domani”.

Eppure, lo stesso strumento che ha dato forma alla civiltà può diventare trappola, come vediamo nei fenomeni contemporanei di alienazione digitale o eccesso di introspezione.

Neuroscienze e psicoanalisi: un dialogo necessario

Un punto affascinante è il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi.

Il DMN, in fondo, può essere letto come la versione neurale di ciò che Freud chiamava processo primario: un flusso continuo di rappresentazioni, ricordi e fantasie che emergono senza censura.

Wilfred Bion parlava di “funzione alfa”, cioè la capacità di trasformare impressioni grezze in pensieri. Potremmo dire che il DMN è il terreno dove queste impressioni fermentano.

Se manca un buon contenitore (relazioni, presenza, simbolizzazione), il DMN diventa una ruminazione tossica.

Come equilibrare DMN e presenza

Il punto non è eliminare il DMN, ma imparare a regolarlo. Alcune strategie:

- Mindfulness e meditazione: riducono l’attività del DMN, aumentando la connessione con il presente

- Esperienze corporee (sport, danza, yoga): ancorano l’attenzione al corpo e all’ambiente

- Creatività: usare il DMN in modo produttivo, canalizzando immaginazione e fantasia

- Dialogo relazionale: stare con l’altro riduce l’iperattività autoriflessiva

Conclusione: il paradosso della mente umana

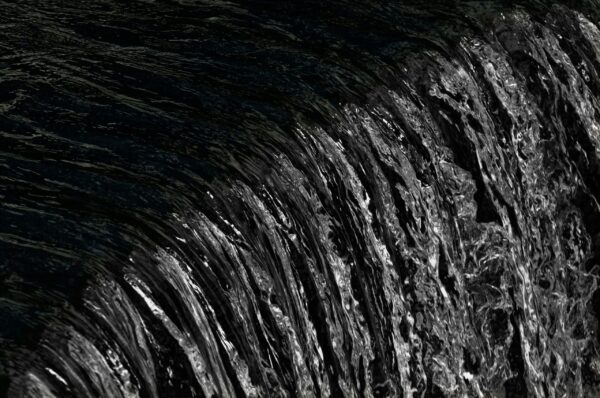

Il default mode network e il consumo di risorse mentali ci raccontano un paradosso: l’uomo ha sviluppato una macchina cerebrale capace di creare cultura, arte, religione e memoria, ma a un prezzo altissimo: un enorme dispendio energetico e un rischio costante di cadere nel vortice del sé.

La vera sfida contemporanea non è spegnere questa rete, ma imparare a bilanciarla: coltivare introspezione senza perderci dentro, e mantenere la capacità di connetterci con l’ambiente, con gli altri e con il presente.

Psicologo clinico, Guida in pratiche Meditative, Facilitatore in Mindfulness (ric. IPHM), Master DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare), Master in Sessuologia Clinica, Master in Linguaggi della Psiche, Conoscitore in psicosomatica